JAの活動:今こそ農業界の事業承継を

【事業承継で農業青年組織トップ座談会】経営者世代から後継者世代へ確実なバトンパスを(後編)2018年3月2日

【出席者】

・飯野芳彦全国農協青年組織協議会会長

・宮治勇輔NPO法人農家のこせがれネットワーク代表理事

・倉橋幸嗣全国農業青年クラブ連絡協議会会長

・司会:村山正全国農業協同組合連合会(JA全農)耕種総合対策部TAC推進課

◆各団体での取り組みを

村山 ここまでは個人のお立場で、事業承継の経緯についてお話をいただきました。ところで、全青協のポリシーブックでは、「後継者・新規就農者対策」の項では全農と連携して、全国で「事業承継ブック」を活用して事業承継を進めるモデルJAを策定して展開するという方向が示されています。モデル地域は現在、JA津軽みらい、JA柏崎、そしてJA金沢市が新たに加わる予定です。そういうことを踏まえながら、農業界における事業承継のあり方について、それぞれの組織としてのご意見をお聞かせください。

村山 ここまでは個人のお立場で、事業承継の経緯についてお話をいただきました。ところで、全青協のポリシーブックでは、「後継者・新規就農者対策」の項では全農と連携して、全国で「事業承継ブック」を活用して事業承継を進めるモデルJAを策定して展開するという方向が示されています。モデル地域は現在、JA津軽みらい、JA柏崎、そしてJA金沢市が新たに加わる予定です。そういうことを踏まえながら、農業界における事業承継のあり方について、それぞれの組織としてのご意見をお聞かせください。

(写真)村山正・全国農業協同組合連合会(JA全農)耕種総合対策部TAC推進課

飯野 全青協としては、産地全体をどう事業承継していくかということを最大の課題としてとらえています。この点を大前提としてお話させていただきます。

いま起きているのは、産地間競争から産地間連携という動きです。これはとても意味のあることだと思っています。

全青協の盟友には家族経営が多いのです。米国でも98%が家族経営による農業ですし、欧州でも90%以上が家族経営です。そういう人には、法人化のリスクを背負わせることはないだろうというのが、私の意見です。家族労働で、適地適作できっちりと技術を身に着けていただければ結構だと思っています。そうすると、たとえ産地品目が変わったとしても、産地は産地として生き残れるはずです。

極端な話、家族経営の農家が事業承継をする中では、私は「法人ごっこ」でも構わないと思っています。家族経営の場合、法的な裏付けがなくても、きちんと就労規則を作ったり、労災に入ってみようとか、さまざまな「ごっこ」で、農家の経営を考えてもらえれば良いと思っています。

村山 宮治さんから、こせがれネットワークについてお話をいだきたいと思います。

宮治 こせがれネットワークというのは、都心で働く人で、実家が農業の人をターゲットに、農業の魅力と可能性を伝えて、会社を辞めて実家に帰っていただく。その後押しをすることを目的に設立されたということです。全国で活躍する魅力のある農家の人たちに触れていただき、そこに憧れを感じてもらう。そのことで「自分も実家に帰って農業をやってもいいかな」と思わせる。そういう取り組みをしている団体です。

今日までいろいろな活動をしてきましたが、2014年あたりからは原点回帰で、もう一度、農業について真正面から向き合い「いまの日本の農業の課題は何なのか」ということを軸に取り組んできて、辿り着いた私なりの結論は、日本の農業にとって最大の課題は、やはり事業承継だということです。

そこで、ファミリービジネスと事業承継に特化した取り組みを2015年から開始しているところです。具体的には、農家のファミリービジネス研究会を主宰して、毎月勉強会を実施しています。

もう一つ注力しているのが「農業後継者のための事業承継講座」です。大前研一さんが経営されているコンサルタント企業と組んで開発したEラーニングシステムです。第一期が昨年の12月から、第二期を今年の4月から開講しようとしているところです。これは事業承継ブックの考えを発展形にとらえているもので、農業後継者としての心構えであるとか、経営に必要なノウハウや知見などを学べるプログラムです。

研修を東京などの大都市でやるのは現実問題として厳しいので、Eラーニングという形式をとりました。決算書とかの読み方とかは集合研修の方が効果的に学べるので、数回は集まっていただくことになりますが、基本はEラーニングです。

村山 倉橋さんはどうですか。

倉橋 私どもとしては、3月9日に全国青年農業者会議においてパネルディスカッションを計画していて、そこで、本格的に議論する予定でいます。4Hクラブのメンバーにもいろいろいて、承継がしっかりと進んでいるところもあれば、相続と承継をごちゃごちゃに混同しているようなところもある。そういう様々な課題をディスカッションを通じて考え、理解を深めていきたいと思います。

倉橋 私どもとしては、3月9日に全国青年農業者会議においてパネルディスカッションを計画していて、そこで、本格的に議論する予定でいます。4Hクラブのメンバーにもいろいろいて、承継がしっかりと進んでいるところもあれば、相続と承継をごちゃごちゃに混同しているようなところもある。そういう様々な課題をディスカッションを通じて考え、理解を深めていきたいと思います。

(写真)倉橋幸嗣・全国農業青年クラブ連絡協議会会長

◆この先10年が問題解決の山場

村山 今後の事業承継に関する取り組みについてお聞かせください。

飯野 ポリシーブックはいわば現場からのボトムアップで上がってくるものと認識しています。ですから、全青協がこのポリシーブックをどうするというよりは、どう事業承継を盟友の方々にきちんと伝えて理解を深めていただくかということが大切です。

飯野 ポリシーブックはいわば現場からのボトムアップで上がってくるものと認識しています。ですから、全青協がこのポリシーブックをどうするというよりは、どう事業承継を盟友の方々にきちんと伝えて理解を深めていただくかということが大切です。

全青協の会員は6万人いますが、それは6万各々の経営があるということです。また、承継する側とされる側を合わせると12万人いることになります。膨大な数の方々が対象者となるわけで、これは大変な作業になる。そのためには、JAグループのネットワークを活かしてやっていきたい。

それは何もTACだけではなくて、営農指導員でもいいし、場合によっては資産管理部を頼りにするのも方法だと思います。ツールを多様化して伝えることが大事です。

何度も言いますが、産地を維持していくためには、リーダー的な人たちだけがうまく事業承継しても意味がない。産地そのものを事業承継していかないと、そのリーダー的な存在の方々の基盤自体も危うくなってしまうのです、

それから、混同しがちなのは、農地の場合、相続と承継は全く違うということです。相続はリスクが高いと思われがちですが、実は大切な資産であり、大切な経営基盤なんです。ですから、そこは相続になる前にちゃんと考えておきましょうということをしっかりと根付かせなくてはならないと思っています。

金銭的な資産ではなく、経営的な観点から、その土地の資産価値をみて、それを承継していくという認識をどう広めていくのか。ここが大事です。それを見極める力を養っていくことが、相続と承継を混同しない最大のポイントと考えています。

そういう観点を踏まえて産地をどう承継していくのか。そこに着地点がみえたら、農業の事業承継の成功が見えてくると確信しています。それは1年、2年では絶対にできません。私は10年以内が勝負だと思います。なぜなら、いまの経営者の3分の2が75歳以上ですから。平均寿命からいっても、もはや待ったなしの状況です。もっというと、この先5年の間に、全国からボトムアップで課題が抽出され、上がってくること。そして10年で、そうした課題を解決すること。それが全青協としての最終課題かなと思っています。

(写真)飯野芳彦・全国農協青年組織協議会会長

◆青年農業者が連携しアクションを

村山 宮治さんはいかがですか。

宮治 実際、この9年間いろいろと悩みながら、試行錯誤の連続でした。果たして「農家のこせがれは一体どこにいるのか」ということを強く感じます。僕らの活動に興味を持つ人というのは、ある程度、実家に帰って農家を継ごうと決めている人が多いのです。全く興味のない方にこっちに顔を向かせるのは容易ではありませんが、もう少しその前段あたりで悩んでいる人たち、そういう人たちがどこに存在しているのかが、なかなか分からないのがしゃくの種なんです。そういう方々こそ、重要なターゲットなんですが...。

宮治 実際、この9年間いろいろと悩みながら、試行錯誤の連続でした。果たして「農家のこせがれは一体どこにいるのか」ということを強く感じます。僕らの活動に興味を持つ人というのは、ある程度、実家に帰って農家を継ごうと決めている人が多いのです。全く興味のない方にこっちに顔を向かせるのは容易ではありませんが、もう少しその前段あたりで悩んでいる人たち、そういう人たちがどこに存在しているのかが、なかなか分からないのがしゃくの種なんです。そういう方々こそ、重要なターゲットなんですが...。

(写真)宮治勇輔・NPO法人農家のこせがれネットワーク代表理事

村山 倉橋さんはいかがですか。

倉橋 私たちの世代が抱えている悩みというのは、事業の承継はもちろん、技術の承継も進んでいないところがかなりあることです。ただ、技術の承継については「プロジェクト発表」があるので、比較的、研究熱心に取り組んでいるケースが多いので、多少は安心していますが、事業承継については正直、4Hクラブでもきちんと焦点をあててこなかったという反省があります。

ですから、今後はこれを機に、全農さんや飯野さん、宮治さんなどの団体との連携をしっかりと維持していきながら、取り組みを進めていきたいと考えています。私たちが運営しているフェイスブックなどを情報発信のツールとして利用して、事業承継に対する理解を進めていければいいなと思っています。なるべく若いうちから、事業承継を意識付けしていった方が間違いないと思います。

村山 これまで皆さんのお話をお聞きして、ひとつ言えるのは、やはり農業を夢や希望の持てるものとすることが最も大切ではないでしょうか。現役世代から事業をしっかり受け継ぐことは非常に大事なことだと思いますが、夢や希望を持って、後継者として新しい作物を作ってみたい、違った経営をしてみたいという「ベンチャー型」の事業承継を志向することが、経営を発展させていくことにつながると考えます。今日のお話しを伺ってそんな実感を強く改めて持ちました。

では、最後に今後の抱負をお願いいします。

◆社会運動として取り組みを

飯野 喫緊の課題として、所有者不明の農地をどうするかという問題があります。現実にいま45万haの所有者不明の農地があり、あと5年でさらに45万ha増える恐れがある。合わせて90万ha。これはきわめて大きな課題で、私どもの力ではどうにもならない問題です。私たちが産地の維持を訴えても、所有者不明だと手も足も出せません。この所有者不明の農地の固定資産税をいかに農業から離れていってしまった人たちに相続してもらうか。この解決なくして、産地の維持はあり得ません。国が借り上げて、私たちに貸し出してくれれば一番うれしいのですが、その可能性はほとんどゼロに近いでしょう。

倉橋 私は事業を承継するときは、心意気として、親から仕事を奪うくらいの強い意志も必要かなと思います。

宮治 私は家族経営の素晴らしさをもっもっとアピールしていきたいと考えています。残念ながら、昨今は家族経営には負のイメージがまとわりついてしまっています。大手家具のチェーン店や大手の製菓会社など、どうもお家騒動ばかりをマスメディアは取り上げる。日本の地域文化の伝統は、基本的に家族経営が支えてきた部分が多くあると思います。その点をもっともっと堂々と訴えていきたいですね。

(写真)左から宮治氏、村山氏、飯野氏、倉橋氏

(写真)左から宮治氏、村山氏、飯野氏、倉橋氏

飯野 バブル崩壊以降、経営と労働がものすごく分離されてしまった感が強いですね。そのために家族経営の良さも忘れ去られてしまったという思いがあります。埼玉県ではUターンの農業者が多いのですが「おいおい、いまさら経営者なんてなりたくないよ。勉強もしなくちゃならないし、面倒だ。リスクも多いし。だったら、労働者として、きちんと報酬をもらうサラリーマン的な扱いの方が断然いいよ」ということになる。そこですね、問題は。経営者の方がたしかに収入は多いかもいれないが、やはりハイリスクハイリターンは嫌だということになる。そこをどう意識変化させていくか。

私はそういう人たちの「農業に戻る心」の原動力を地域の魅力に求めたいと思います。地元に戻れば昔の懐かしい仲間がいる。お祭りもまだやっている。美味しい郷土の料理がある。ですから、グローバルな立ち位置からローカルなところへと身を移していくことが、いまの時代は格好が良い、魅力なんだと思わせること。これがとても重要なファクターになればいいですね。

宮治 希望が持てるのは、今の若者はローカルに抵抗感がなくて、むしろ興味をもっていますね。家を背負う宿命などと考えると重いけど、自分らしく生きるということが大切です。家を継いだり地域に帰ることは現代において、自分らしく生きる上で最も格好良いことだと思っています。

飯野 ふるさと納税ではありませんが、都会で働いていた人が地域に帰り、相続してもらったら、ある程度減税しても良いくらいだと思っています。それだけでふるさとに貢献しているわけですから。

宮治 それは面白いですね。

村山 事業承継の問題は農業に限らず、たとえば日本のモノづくりを支えている中小企業の分野でも事業の承継は大きな経営課題となっていて、政府も税制改革などを通して、事業承継を後押しています。農業に関して言えば、JAグループ間の連携はもちろん、皆さんのような若手農業者団体と手を携えながら、組織の枠を超えて、世代を超えて事業承継の課題に向き合う必要性を痛感しています。それを社会運動のような形にまでもっていけたら良いと思っています。全農としても最大限の努力をしていきます。本日はありがとうございました。

(関連記事)

【特集・事業承継】の関連記事は「今こそ農業界の事業承継を」をご覧ください。

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

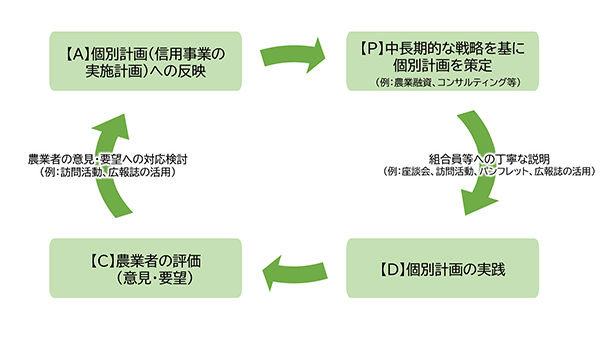

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

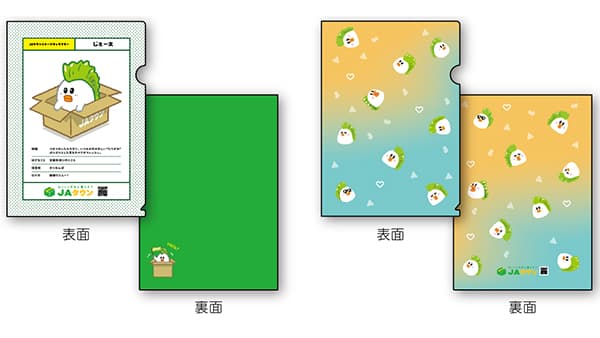

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日