JAの活動:第28回JA全国大会特集「農業新時代・JAグループに望むこと」

【提言 農協改革の真の目的】農業者と共に国民に目を向け食料自給率の向上を目標に(田代洋一・横浜国立大学・大妻女子大学名誉教授)2019年3月6日

第28回JA全国大会では、これまでの基本目標「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」への「さらなる挑戦」と「経営基盤強化」を重点課題として取り組むとしている。また、日本農業はTPP11、日欧EPAの発効、日米FTA交渉開始などによる「総自由化」時代をむかえ厳しい環境にある。そうしたなかで「いま、農協になにをのぞむ」のか、田代洋一横浜国大・大妻女子大名誉教授に提言していただいた。田代教授は、「農業者とともに国民に目を向けるべき」であり、「農協改革の目的も食料自給率向上に置かれるべき」と強調する。

今回から県大会が先行することになった。農業やJAをめぐる環境がかつてなく多様化し農協改革も独自の取り組みがみられるなかで、改めて「組合員の声」を地域から積み上げる必要があるからとされている。

同時に、法改正により全中が一般社団法人化されて系統組織から外れ、「前衛」から「後衛」に回ることになったためもあろう。いずれにしても地域からの積み上げ方式は協同組合にふさわしい。

とはいえ、全中が県大会に先だち「大会議案策定に当たっての基本的考え方」(2018年9月)を示したので、各県似たり寄ったりになった面もあるが、独自性もでている。総じて全国大会議案よりも情勢分析に踏み込み、厳しい経営見通しに立って、自己改革や組織再編に踏み込んでいる。このように各県それぞれの情勢認識や独自の取り組みが「見える」化したのは大きな前進だ。

以下では食料自給率を切り口にして大会議案を見ていきたい。

◆所得増大も大事だが

大会は、「創造的自己改革の実践」をメインテーマとし、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の三本柱をたてた。とくに「農業者の所得増大」に力点を置いている。しかしそれでいいのかという問いかけが本稿の趣旨である。

大会は、「創造的自己改革の実践」をメインテーマとし、「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の三本柱をたてた。とくに「農業者の所得増大」に力点を置いている。しかしそれでいいのかという問いかけが本稿の趣旨である。

JAグループの「農業者の所得増大」は、JAは「農業所得の増大に最大限の配慮」すべきという改正農協法の規定を「農業者」向けに言い換えたものである。つまり土俵を設定したのは政府であり、それにのっていたのでは政府の掌の内に封じ込められてしまう。

そもそも先進国農政は政府の直接支払政策による農業所得の確保に切り替わっているが、日本はコメ直接支払の打ち切りなどそれに逆行し、農業所得の増大をJAの努力のみに責任転嫁している。

確かにこの四半世紀、日本の農業所得は3割も減った。そのことが農業者や地域経済に与えた影響はあまりに深刻だ。そうではあるが、国民からすれば、「農業者の所得増大」は一つの階層利益の追求に過ぎず、「あんたの勝手でしょ」ということになってしまう。いま最も大切な「国民理解の醸成」にはストレートにつながらない。大会は農業者とともに国民に目を向けるべきだ。

◆消費価格への配慮を

大会議案は「農業者の所得増大」を「農業生産の拡大」と並列している。所得=生産量×価格とすると、「農業生産の拡大」と区別された「農業者の所得増大」の方法は「価格」の引き上げに拠るしかない(中間マージンの排除は別として)。

その点をめぐって、2014年7月の農水省「農協改革ブロック説明会」(関東)で、こんなやりとりがあった。農協「改革」で単協のリターンを大きくすることは「消費者にとって農産物価格が上がることにつながる」という単協側からのまっとうな意見に対して、当時の奥原経営局長は「仮に農産物価格が上昇してもそれへの対応は国が考えるべきことで、JAは考える必要はない」と言い切った。「JAは農業者のことだけ考えればよい」というのが改正農協法の「農業所得の増大」の根っ子にある考えだ。

果たしてそうだろうか。長く続く消費不況に悩まされている消費者にとって、低価格志向はやむにやまれぬ選択だ。それに対して「JAは考える必要はない」と言ってしまったら、消費者を安い海外農産物に追いやりかねない。

「価格への対応は国が考えるべきこと」と言うが、では国は何を考えたか。TPPや日欧EPAによる総自由化であり、日米FTA交渉の開始だ。これなら関税撤廃等で価格は下がるが、農業者の所得増にも自給率向上にもならない。価格引き下げが農業者の所得増大につながりうるのは、輸入品に対する価格競争力を高め、さらなる国内需要を喚起し、生産増につながる場合だけだが、総自由化はその可能性も摘んでしまう。

このような逆境のなかで、JAグループは生産資材価格の引き下げに邁進している。しかし、それが農業所得の増大につながりうるのは、資材価格の引き下げが一部の農家にとどまる間に限られる。全ての農家に行きわたってしまったら、コストダウンにより農産物価格は下がり、農業所得は増えない。だが消費者の利益にはなる。その意味で農協改革は消費者のためなのだ。

(写真)新たな協同組合を提起したJA北海道大会

(写真)新たな協同組合を提起したJA北海道大会

◆「食料に不安」が8割

しかし消費者国民はただ安ければいいと思っているわけではない。政府のアンケートでも「将来の食料供給に不安」が83%、その82%が「国内生産による食料供給能力が低下する恐れ」を挙げている。こんなに低い自給率で日本の食は大丈夫だろか。トランプが暴れまわるなかで、米中対立が強まり、食料が再び武器になりかねず、米中に挟まれた日本は、その間で翻弄されかねない。

そのようななかで、農協改革の目的も食料自給率の向上に置かれるべきではないか。もちろん農業者の所得増大も重要である。総自由化時代にいちばん怖いのは、若い農業者が農業の将来に見切りをつけてしまうことだ。農業者所得の増大を通じて、生産意欲の減退を防ぎ、若い農業者に農業の将来への自信を持ってもらう。つまり農業者の所得増大もまた、食料自給率を維持・向上させるためのプロセスとして重要なのだ。

◆政府に託さずに自ら

ところが大会議案には自給率・自給力の言葉は、「基本政策の確立」のところにしか出てこない。すなわちJAグループ「自らの取り組みだけでは実現が困難な課題」について「基本政策を提案」するとし、水田フル活用で「自給率・自給力の維持・向上」をうたっている。

しかし、メガFTAにのめり込む政府に自給率向上のゲタをあずけてしまってよいのか。水田フル活用政策に限定して自給率・自給力を云々するのは食料安全保障政策の余りの矮小化ではないか。

最近の報道では、JAグループは食料安全保障政策の確立に向けた基本政策の要求と自らの取り組み方針を検討し、次期の基本計画への反映を目指すとしている。ならば、なぜ、それを政府の基本計画に託すのでなく、自らの大会議案の柱に据えなかったのか。据えれば大会議案は大きく変わった。

◆運動体としてのJA

最近の大会はそのような政策要求の運動からは身を引いてしまったようだ。そもそも農協は「組合員組織と経営」あるいは「運動と事業」の統合体だが、運動体の面はすっぽり落ちてしまった。

最近の大会はそのような政策要求の運動からは身を引いてしまったようだ。そもそも農協は「組合員組織と経営」あるいは「運動と事業」の統合体だが、運動体の面はすっぽり落ちてしまった。

その一つの背景はこれまた、「農業者の所得増大」に視野を限定し、食料自給率の向上という国民的課題から切れてしまったことにある。運動体としての自らを取り戻すためにも、大会で食料自給率向上の旗を高く掲げ、運動体としての自らを取り戻す必要がある。

(写真)直売所利用者も組合員に

◆准組の位置付け示せ

食料自給率向上という国民的課題にリンクするうえで重要なのは准組合員である。准組合員利用規制等については、自民党の農林合同部会も「組合員の判断に基づく」としており、JAグループが油断したり分断作戦に乗せられたりしなければ、恐れるに足りないだろう。しかし問題はその先にある。これだけ争点化した以上、政府、JAグループの双方とも落とし前をつけずに幕引きすることはできない。

しかるに大会議案は「准組合員の意思反映・運営参画の着実な実践をはかる」にとどまる。

准組合員利用に対する攻勢の激しかった前大会(2015年)さえ、「段階的に准組合員の意思反映・運営参画をすすめ」「今後とも組合員運営のあり方について検討を続け、上記の取り組みがすすんだ段階で、組織内外の評価を踏まえ、必要な対応を行います」としていた。その「段階」や「必要な対応」が消えた。要するに制度論に踏み込まない、このままでいくということだろう。果たしてそれで済むかが今大会に残された課題だ。

ここで冒頭の各県大会に戻ると、今後の農協のあり方として「自己実現と社会的承認への欲求の実現」をめざす「新たな協同組合」(北海道)、「農業を核とした地域の公共的団体」(東京)、「地域の全住民の協同組合」(京都)といった捉え方が提起されている。とくに京都は「正・准組合員を全て『組合員』と称する新たな組合員資格の創設」を打ち出した。これらは全て准組合員の位置付けに係わる地域からの提起である。

このように、准組合員の位置づけをめぐっては、問題意識に地域差があるのだろうが、そういう問題についてリーダーシップを発揮するのが「JAの結集軸」としての全中の役割だ。

ここでも切り口は食料自給率である。すなわち食料自給率向上や多面的機能の発揮というJAの理念に賛同する地域住民なら誰でもJAの正組合員に迎え入れ、一定の範囲で議決権を与えるような制度への改革である。

(関連記事)

・第28回JA全国大会特集「農業新時代・JAグループが目指すもの」

・第28回JA全国大会特集「農業新時代・JAグループに望むこと」

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

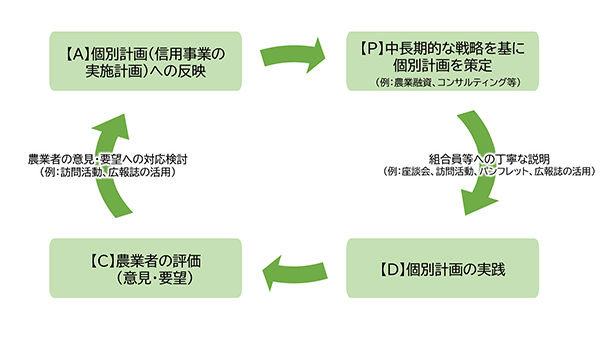

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

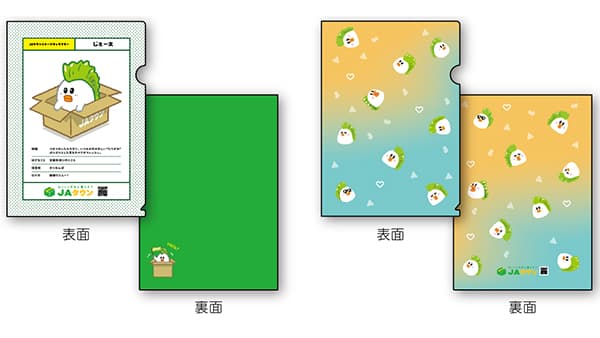

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日