JAの活動:負けるな! コロナ禍 今始まる! 持続可能な社会をめざして

村田武九州大学名誉教授 水田農業の総合的展開と耕畜連携で自給率アップ【負けるな! コロナ禍 今始まる! 持続可能な社会をめざして】2020年7月2日

37%のカロリーベース食料自給率を45%へ引き上げる目標は3月に決めた新たな食料・農業・農村基本計画で再び掲げられた。新型コロナウイルス感染症の長期化で輸出規制だけでなく、人の移動制限から農業生産現場の人手不足、生産資材などの生産、流通にも支障をきたすことが懸念され始めた。食料安全保障の確立が国民的課題となっている。そのために具体策は総合的な水田農業の展開にあると村田武九大名誉教授は提起する。

穀物の輸出規制にどう対処するか

村田武九州大学名誉教授

村田武九州大学名誉教授新型コロナの感染拡大で不安が高まる中、さっそくロシア、ウクライナ、ベトナムが小麦や米の輸出に上限を設けたり、禁止したりする措置をとるなど、自国に穀)を囲い込む動きが出ている。これに自由貿易を推進する主要20か国・地域(G20)の農相が懸念を表明したのは当然であろう。しかし、FAO(世界食糧農業機関)がWHO・WTOとの共同声明で、輸出規制の抑制とともに、いっそうの食料貿易自由化を求めたのには驚かされた。SDGsの掲げる飢餓克服のためには家族農業を守ろう、農業国際分業ではダメだという「家族農業の10年」「農民の権利宣言」を総会で採択した国連をリードしたのはFAOではなかったのか。

コロナ禍は、農業の輸出産業化をめざすアベノミクス成長戦略の破綻を明らかにしている。今こそ、わが国農政の基本を輸出規制に耐えられる食料自給率の引上げに転換させるべきである。

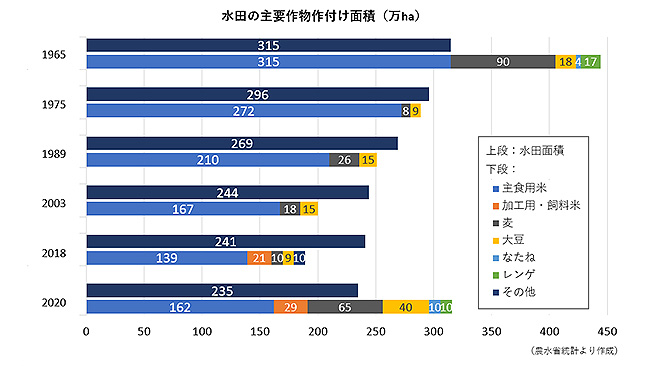

図1をごらんいただきたい。農業基本法(1961年)農政が本格化していた1965年には水田はまだ140%も利用されており、この年の食料自給率(カロリーベース)は73%であった。ところがその10年後の1975年には水田利用率は97.6%と100%を下回り、食料自給率も54%に落ちた。その後の稲作減反と麦・大豆作の壊滅的後退は見てのとおりである。そして、最下段の2020年は、食料自給率の40%から50%への回復を目標にした民主党政権の「食料・農業・農村基本計画」(2010年)が示した水田の主要作物作付け目標(水田利用率135%)である。穀物の輸出規制にも動じないわが国の食料安全保障は、この目標の達成を当面の目標にすればよいのである。ちなみにこの基本計画の企画部会長は鈴木宣弘東大教授であったが、鈴木教授が最新の論稿(『世界』7月号)でも主張されているように、飼料作物の自給率アップが食料自給率引き上げの基本なのである。

水田農業の総合的展開

まずは、水田農業の総合的展開による利用率アップを通じて農業生産力を引き上げることが求められる。

(1)主食用米はその完全自給に必要な作付面積を確保したうえで、麦・大豆の生産拡大を本格化させる。加えて、飼料米やWCS稲(ホールクロップサイレージ稲)を本作化する。

(2)そうした水田農業の総合化による生産力の引き上げは、低農薬・低化学肥料・エコロジー水田農業への転換と一体的であるべきである。発がん性が疑われる除草剤グリホサートの散布量の削減をJA陣営は共通目標にすることを広く公表すべきである。スマート農業はエコロジー水田農業の推進に活用できる。

(3)鶴や白鳥など渡り鳥の飛来地や、トキ・コウノトリなどの生息地では、冬期水張り水田や湿地保全が求められ、JAはその生態系維持の先頭に立つべきである。

(4)中山間地域では水田における牧草栽培と放牧利用、さらに里山牧野利用を含めて、水田と里山の一体的利用の再生をめざす。限界集落の増加や農家の高齢化のなかでは、集落営農やJAなどの協業組織がそれを支えることが不可欠であり、政策的バックアップが求められる。

耕畜連携の地域農業への構造転換

水田における飼料米を初めとする飼料生産は、とくに都府県の畜産を特徴づけた輸入飼料依存の加工型畜産を、本格的に地域の水田耕種農業と結合する畜産への構造転換、すなわち、耕畜連携の地域農業への構造転換への契機となりうる。

さらに、畜産廃棄物、すなわち家畜糞尿を堆肥原料にするだけでなく、メタン発酵原料とすることでバイオガス製造が可能である。バイオガスは発電用(発電にともなって発生する熱も利用できる。いずれも農家の所得を補てんする)や、ガスボイラーの燃料としても利用できる。メタン発酵後の消化液の撒布農地は畜産農家の飼料畑に限らず、飼料米・WCS稲が栽培される水田への撒布に広げることができる。つまり、飼料での耕畜連携とともに、廃棄物循環での耕畜連携が可能で、これは確実に地域農業を活性化させることにつながる。

域内飼料自給率のアップ

ここで愛媛県西予市のJAひがしうわの「担い手を育て、生命(いのち)を育む産地づくり」と題する第3期農業振興計画(2020~24年度)を紹介しよう。JAひがしうわの事業エリアは、良食味米「宇和(うわ)米(まい)」を産する標高が250m余りの内陸盆地・宇和平野(1000ha)をかかえ、しかも四国を代表する酪農・肉牛産地である。酪農経営45戸、肉牛経営60戸は、いずれも愛媛県内の半数を占める。生乳販売額17億円、肉牛販売額17.8億円を合わせると、JAひがしうわの農産物販売額54・5億円の63・9%を占める。

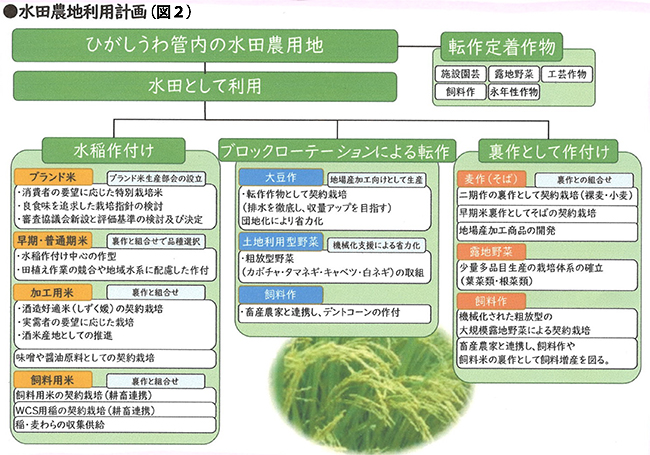

私を含む愛媛大学農学部のスタッフもその策定に協力してきた農業振興計画は、第1期計画(2010年度)以来、一貫して水田農業の総合化と耕畜連携の推進による地域循環型農業を目標にしてきた。図2(水田農地利用計画)をごらんいただきたい。

宇和平野1000haに加えて中山間地の水田の荒廃を防ぎ、水田1700haを保持する。

主食用米作付け1145ha(67.4%)に加えて、加工用米・飼料用米175ha、麦(小麦)・大豆380haの作付けを目標にする。飼料作は畑地200haでの牧草とコーンソルガムが加わる。耕畜連携の推進では、畜産農家が刈取り・ラッピング作業を担うコントラクター組合や粗飼料生産組織を支援し、管内での飼料自給率のアップをめざす。さらに、家畜排泄物の有効利用を図るバイオガス発電事業とメタンガス消化液の農地撒布による畜産農家支援と環境にやさしい農業の展開をめざす。

今、全国のJAは広域合併のなかで、多くのJAは管内にまとまった畜産を有するようになっている。市場開放だけでなくコロナ禍にも苦しむ畜産農家を励まし、水田農業の総合的展開と耕畜連携を推進し、食料自給率の本格的引上げに道筋をつける役割がJAには期待されている。加えて、それをバックアップする農政への転換を求める大胆な農政運動をJAは再生させるべきである。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日

【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -

米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日

米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日 -

【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日

【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日 -

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -

米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日

米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日 -

農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日

農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -

備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日

備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -

新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日

新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -

JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日

JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -

米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日

米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日 -

農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日

農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -

「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日

「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -

「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日

「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -

千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日

千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日 -

【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日

【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日 -

香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日

香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -

京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日

京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -

愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日

愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -

リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日

リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日