JAの活動:持続可能な社会を目指して 希望は農協運動にある

【特集:希望は農協運動にある】「農村ユートピア」実現へ 道民と共に輝くコミュニティ 小野寺俊幸JA北海道中央会会長に聞く(1)2020年10月15日

カロリーベースの食料自給率196%(平成30年度)、日本の食料基地として期待される北海道。その主役を担うのは北海道のJAグループである。今年、JA北海道中央会会長に就任した小野寺俊幸氏は、単に農業者だけでなく、消費者も含めた豊かな地域社会づくりを目指し、その先に、協同組合の連携による「農村ユートピア」の実現を思い描く。文芸アナリストの大金義昭氏が聞いた。

――就農されてから今日までに、農業やJAについて抱いてこられた思い、また次の世代に伝えたいメッセージなどを聞かせてください。

大地に立ってこそ

小野寺俊幸

JA北海道中央会会長

小野寺 私は岩手県東磐井郡から北見市の常呂町に入植した農家の3代目です。まだ90年ちょっとですから、入植としては遅い方ですね。常呂町を流れる常呂川はよく氾濫しますが、その土砂が堆積し、表土が1~2mもある肥沃な土地柄です。私たちは常々「貯金は畑にある」と語り合っています。

現在の経営面積は約30ヘクタールで、この地方では平均的な規模ですね。早くから規模拡大を目指し、農協の役員になってからも、しっかり農場経営ができるような体制を確立してきました。加工用イモ(バレイショ)・小麦・ビートなどが主な作目です。

これまで、ずっと畑から離れずに生きてきました。大地に立ってこそ初めて農協の組合長が務まると思っています。中央会の役員になり札幌にきてから4年経ちますが、人工衛星によるリモートセンシングを利用し、常に畑の状態を見て管理しています。先週も秋まき小麦5ヘクタールほど播いてきたところです。今年のオホーツク地方は天候がよく雨がなく、麦まきは順調でした。牧草もデントコーンもまずまずで、ほっとしているところです。

私は、子どものころから、勉強があまり好きではなかったですね。ものを育てる農業が好きだったので、一日でも早く卒業して農業をやりたいと考えていました。就農するなら、アメリカの農業を見てはどうかと、デンマーク農業を見たことのある学校の先生に勧められ、国際農村青少年交換留学生として、アメリカのニューイングランドに行きました。アメリカのなかでは家族経営の多いところで、約1年間農業に従事しました。

――アメリカ研修では、どのようなことを学びましたか。

小野寺 経営に対する考え方やマネジメントですね。機械化は北海道とそれほど変わりませんでしたが、経営・マネジメントについては多くのことを学びました。農場の単なる労働力ではなく、経営者の家に住み込み、息子のように教えてもらいましたが、特に中・長期的な経営計画をみずからつくって人を雇い、販売まで考えて作付けをする。それをパソコンで管理し、きちんとPDCAサイクルを回していました。日本では、まだ「どんぶり勘定」の時代でしたからね。刺激されました。

青年部で仲間づくり

――JAとの出会いは、青年部活動からでしたね。北海道の青年部には、自分の経営が満足にできないようでは、役員は任せられないといった雰囲気があったように思いますが、青年部では何を学びましたか。

小野寺 そうですね。自分の経営も満足にできない者は、JAの経営もできないと考えていました。青年部活動の大きな成果は、多くの仲間ができたことですね。全道の仲間が集まり、農業について侃々諤々の議論をしてきました。仲間同士のネットワークもすばらしいものがあります。畜産・酪農・畑作・水稲と経営もさまざまで、その時の仲間とのつながりが、いまの中央会の仕事にも生きており、農業者が何を考えているかがよく分かります。

中央会副会長の時には、全道のJAを歩きました。JAが組合員から遠のいているのではないかという世論が提起する疑念について、自分の目で確かめたいと思っています。北海道には105JA(JA北海道中央会会員総合JA)があり、合併JAの中には基幹支所があるJAもあります。中央会の会長になった今、道内を巡回しているところでもあり、すべての基幹支所や支所を回ろうと思っています。

現場に組合員の本音

――巡回して、実際にどのような印象を持ちましたか。

小野寺 同じ組合長でも、札幌で会うのと現地で会うのとでは印象が違います。意見もいろいろあり、一人ひとり聞いて歩くことは、中央会の仕事を進める上で、大変に役に立ちます。足で歩き、畑や田んぼ、牛舎に行かなければ、なにが問題になっているか、本当のことが分からないのではないかと思っています。かつての青年部の仲間にも会います。メンバーの多くが農協役員や市町村長、農業委員会の会長などになっていて、それぞれの地域で活躍しています。その意味で青年部活動は、人づくりの場にもなっていたのだなと思います。

――JAの役員を長年にわたって務め、どのように地域農業に取り組み、また協同組合の意義や価値などをどのように訴えてこられましたか。

漁連と提携40年

小野寺 水稲、畑作、施設園芸、畜産・酪農などを組み合わせて成り立つのが地域農業です。特に畑作や施設園芸は収穫・選別・加工・輸送などの作業工程があり、人手を要するので地域の人の働く場が生まれます。その考えで常呂町農協ではタマネギを導入し、この20年間育ててきました。いまでは生産高トップの作目になり、麦1000ヘクタールよりタマネギ500ヘクタールの方が生産額で大きくなっています。青年部時代の夢が実現した思いです。

タマネギの収穫風景

タマネギの収穫風景JAの役職員には「対話」の重要性を訴えています。組合員が何を求めているかをしっかり聞き、農業の振興計画に生かすようにしなければなりません。そのためには青年部・女性部・経営者だけでなく、農業をリタイアした人たちの話もちゃんと聞くことが重要です。年に2回は組合員を訪問するようにしていました。

もう一つ常呂町農協で取り組んだのは、漁協との提携です。ガソリンスタンドやホタテの貝殻石灰工場など、さまざまな事業を一緒にやっています。40~50年前、農協も漁協も経営が苦しいときに始めたものです。石灰工場は今では常呂町産業振興公社となり共同経営しています。二つの協同組合が連携することで地域経済が成り立っており、これからもどんどん新しい事業を起こしていくべきだと考えています。

いまはJA北海道厚生連に移管しましたが、老人ホームも漁協と一緒につくりました。農業もそうですが、特に漁業は介護の必要な高齢者がいては漁に出られません。高齢者をJAと漁協がしっかり見守り、農業・漁業者が安心して仕事に励むことができます。

繁忙期の労働力交換もやっています。タマネギやビートの種まきを漁協の組合員に手伝ってもらい、ホタテの稚貝を海に播くときはJAの組合員が応援します。これをもう30~40年もやっています。地域の限られた労働力を交換し合い、お互いに地域の活性化になくてはならない組織となっています。切磋琢磨して双方がよくなれば、地域がよくなります。

共に生きるための「共栄」が重要ですね。JAが数ヘクタールの山を持ち、植林も行っています。それによってオホーツクの海が豊かになり、サケやマスが戻ってくるようになりました。

――会長はかつて「北海道土を守る会」の活動もされていましたね。土に注目されたのはなぜですか。会長の言葉に「一握の土塊から〝農の文化〟の大河を育む。踏み出す一歩のための小さな勇気を持て!」というのがありましたが。

小野寺 土が豊かでないと、農家も豊かになりません。農業に大事なのは土づくりです。土が豊かになって人が豊かになり地域が豊かになる。すべてが土づくりから始まっています。私たちは、風土や土に、そして自然の生態系に生かされながら生きていることに、もっと謙虚になるべきではないでしょうか。稲穂と同じですよ。実りが大きいほど謙虚でなければなりません。

JAは大きなロマンや志を抱き、お金のためだけでなく、世のため人のために役立つ組織であるべきです。そこに向かって一歩踏み出すことで、地域のみんなが豊かになることができるのです。踏み出す勇気が必要です。組合長になって20年間、その思いでやってきました。こうした考えは、地域やそこに住む農家の一人ひとりとの対話から身についたものです。

――北海道では、昭和20年代半ばに24万6000戸あまりの農家がありました。現在は販売農家が3万5000戸ほどです。算定基準が異なりますが、およそ7分の1に減っています。常呂町農協の広報誌の標題は「光と風の大地」と謳っていますね。北海道農業の進むべき道をどう考えていますか。

「光と風の大地」北海道の小麦畑

「光と風の大地」北海道の小麦畑

土地は先人からの預かりもの へ続く

重要な記事

最新の記事

-

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

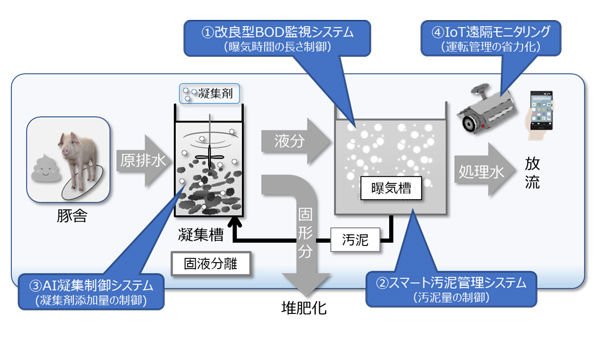

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

「AGRI EXPO新潟」2026年2月25~27日に初開催 250社出展、来場者は1万2000人を予定2025年4月23日

「AGRI EXPO新潟」2026年2月25~27日に初開催 250社出展、来場者は1万2000人を予定2025年4月23日 -

【人事異動】クボタ(5月1日付)2025年4月23日

【人事異動】クボタ(5月1日付)2025年4月23日 -

桃の果実の美味しさ Doleフルーツカップ第2弾「贅沢ピーチ」新発売2025年4月23日

桃の果実の美味しさ Doleフルーツカップ第2弾「贅沢ピーチ」新発売2025年4月23日 -

暑い夏を「唐辛子」で盛り上げる「S&Bハーブ苗」苗サンプリング&コラボ動画公開2025年4月23日

暑い夏を「唐辛子」で盛り上げる「S&Bハーブ苗」苗サンプリング&コラボ動画公開2025年4月23日 -

京都精華大と連携 野菜を育て販売までを学ぶ「ボードゲーム」発売 タキイ種苗2025年4月23日

京都精華大と連携 野菜を育て販売までを学ぶ「ボードゲーム」発売 タキイ種苗2025年4月23日 -

「米沢食の市場 土曜朝市」大盛況 生マグロ解体ショーも 山形県米沢市2025年4月23日

「米沢食の市場 土曜朝市」大盛況 生マグロ解体ショーも 山形県米沢市2025年4月23日 -

牛のげっぷ由来メタンガス削減へ 飼料添加物カギケノリ大量生産の実証実験 パスの子会社アルヌールがA'Cultureと業務提携2025年4月23日

牛のげっぷ由来メタンガス削減へ 飼料添加物カギケノリ大量生産の実証実験 パスの子会社アルヌールがA'Cultureと業務提携2025年4月23日