JAの活動:築こう人に優しい協同社会

【乗り越えようコロナ禍 築こう人に優しい協同社会】菅野孝志JA全中副会長にJA全国大会組織協議の要点を聞く――地域共生社会が鍵 持続、豊かさ、協同の役割 胸に(1)聞き手:田代洋一 横浜国立大学名誉教授2021年7月22日

JAグループは6月の全中理事会で第29回JA全国大会に向けた組織協議案を決め、現在、県域やJA段階で組織協議を行っている。今回はJAグループが10年後にめざす姿として「持続可能な農業の実現」「豊かでくらしやすい地域共生社会の実現」「協同組合としての役割発揮」を掲げる。これらの実現に向けたJAの課題は何か。組織協議案をとりまとめたJAグループ改革推進専門委員会委員長の菅野孝志JA全中副会長に田代洋一名誉教授が聞いた。

菅野 孝志氏

菅野 孝志氏

食と農を基軸に 多様な担い手育成

田代 第29回JA全国大会は、准組合員利用規制の問題が一応決着し、かつコロナという新しい危機のなかで開かれる歴史的な大会となります。そこで今回強調したいことは何でしょうか。

菅野 主題は「持続可能な農業・地域共生の未来づくり」、副題は「不断の自己改革によるさらなる進化」ですが、とくに「地域共生社会」がキーワードだと思っています。

担い手の減少にとどまらず集落、そして地域全体の農協の基盤を構成している人口がどんどん減少しており崩壊寸前の状態にあるというときに、これまでの農協が考えている組合員だけで本当にこれからの農業、さらに地域そのものを維持できるのかと考えたときに、農協が地域の中核にならなければいけないのではないか。そう考えることが大切ではないかということです。

地域のなかで組合員、地域住民が本当にこの地域に住んでよかったなと喜んでいただけるような環境をどう作り上げていくのかということが大切だと思います。そこがあって初めて事業や組織基盤、経営基盤が形成されていくのではないでしょうか。

田代 コロナをめぐる昨今の国の朝令暮改の右往左往を見て、国民は、国より自治体、そして地域がやはり生活の土台だなと考えているとき、農協が地域の核になっていくという決意を示すということは非常に大切なことですね。

さて、今回、「10年後のめざす姿」として、「持続可能な農業の実現」「豊かで暮らしやすい地域共生社会の実現」「協同組合としての役割発揮」の三つを掲げています。これは東日本大震災・原発事故後の第26回大会(2012年)で打ち出した「めざす姿」と大きく変わってはいません。ということは10年後のめざす姿というより、JAが半永続的にめざす姿ということではないかとも思うのですが、その辺はどう整理されたのでしょうか。

菅野 第26回大会は外圧からの改革ではなくわれわれが本来、組合員、地域住民の期待にどう応えるのかということから持続可能な農業、豊かで暮らしやすい地域社会、食と農を基軸とした地域に根ざした協同組合という3点をベースにしたわけです。

今回も持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域共生社会、そして協同組合、この三つは変えるわけにはいかないということです。もっと端的に言えば、農業と暮らし、地域、協同組合の四つでJAは地域の核になっていかなければならないということです。

世の中が疲弊し人と人との信頼関係さえもなくなっていくなかで、協同組合は人と人とがつながり合える、支え合えるという役割を発揮できるわけですから、地域を包み込むような優しさを持って地域で対応することが必要ではないか。こうした議論はみなさんからも出ました。そうした軸になる部分は大きく変わっているわけではないということです。

もちろん、10年先を捉えたときにやらなければならないことはたくさんあります。とくに国のみどりの食料システム戦略やデジタルトランスフォーメーション(DX)の問題など、世の中が変わるときにJAの基盤がそれについていけてなくていいのかという問題はあります。SDGs(持続可能な開発目標)もあります。これはJA綱領を着実に実践していけば実現していく面も考えていかなければなりません。

よりどころ機能を考え

田代 第26回大会決議には「JA支店を拠点に」と「将来的な脱原発をめざす」がありましたが、今回は文言としては消えました。こうした問題についてはいかがでしょうか。

菅野 JAの支店は組合員からすれば近いほうがいいというのが現実的でしょう。ところが持続可能な経営という点からすると支店を支え切れないということも現実問題です。

当時は支店を再編統合するといっても、核として位置づけたいという考えがありました。しかし現在はそれでは支えきれないということで支店をどう再編していくか、営農経済関係の拠点をどうするのかという議論を起こしてきたということです。

実際、2022年あたりにはかなりドラスティックに変わるところに来ていると思っています。その意味でわれわれは現実的に組合員の方々の利便性だけにすべてを向けるわけにはいかないということです。

ただ、それでも、JAの拠点をみなさんが「おらほの農協だよな」と感じてもらえるような機能を持たせるべきことはあると思います。健康講座をやったり『家の光』の読み合わせをやったり、組合員のよりどころとしての拠点のあり方を考えるべきだと思います。

全体としてJAは出向く体制といいますが、拠点というのは来てもらうことだと思います。組合員が来てくれる、地域の人たちが来てくれる。やはりあそこに行くと楽しいね、これからの時代を感じられるような情報があるよね、というような拠点であるべきで、3カ所が1カ所になっても機能をしっかり備えれば期待に応えられると思います。もちろん高齢者への対応はきちんと整理しておかなければなりませんが。

田代 そうしたみなさんのよりどころとなるような支店であり続けるというということですね。

菅野 改めて統合された支店、拠点の機能については全国のJAのなかにいい事例がたくさんあります。そういう事例をみなさんに発信していくことも大事だと思います。

もうひとつの原発問題ですが、これは低コストだと言われてきましたが福島の大変な経験をふまえて賠償や安全対策などを考えると安いなどとはまったく考えられません。つい先日、国も太陽光発電のほうが安いという試算を出しましたね。

われわれは原発事故で相当の被害を受けたことから、10年前は将来的な脱原発に向けた循環型社会への取り組むという提案をしました。その考え方の踏襲は、今回はみどりの食料システム戦略のなかでどう組み立てていくのかと思いながらも、実質的な議論には落とし込むことはできませんでしたが、再生可能エネルギーの利活用と循環型社会への貢献の中にその考え方は盛り込んでいます。

田代 再生可能エネルギーについてはその半分を農山漁村で生み出そうというのが政府の方針でもありますね。

菅野 農村のなかでそれなりのエネルギーを生産することはできるでしょうが、今、再生可能エネルギーに関わっているのは都市の大資本だと思います。

エネルギーそのものを地域のなかで興していくということなら、エネルギー政策自体、もっと地方から考えるべきだと思います。かつ日本のなかでは山林を再生していくためのバイオマス、そして水力も合わせてバランスよく考えていくべきではないか。すべてが太陽光パネルで覆われてしまえば景観も何もあったものではない。土砂崩れだって起きる要因になりかねない。

課題として脱原発と再生可能エネルギーを考えたとき、本当の意味での環境を考えれば高い安いだけではなく、いかにクリーンかが非常に大切ではないかと思います。太陽光パネルは100%再生することができるのか。もっと小さな地域のなかでエネルギーのあり方を本気になって考えていく。小さな暮らしの単位での戦略が必要だと思います。

田代 組織協議案ではこれまでの趨勢(すうせい)線上での10年後のシミュレーションを示しています。そのなかでもっとも危惧する点はどこでしょうか。

菅野 農業分野で考えるとやはり担い手です。そしてわれわれの組織問題からすれば組合員が減少する局面に入ったということです。

この二つが課題ですが、農家の子弟だけでは担い手を育成できなくなってきているのではないか。地域全体として、例えばわが町は毎年最低でも3人の担い手を作っていかなければこの豊かな緑は守れない、という議論をすることが今回の組織協議のなかでも必要だろうと思います。そういう議論を起こしながら担い手を育成し地域の食と緑、癒やされる空間を維持、発展させていくかを考えていかなければなりません。

組合員数が減少局面に入ったということはJAが経営的に安定度を増したとしても、基盤そのものが縮小していくということです。農業生産だけみれば1割程度の担い手が8割を生産しているということですから、それはやむを得ないという捉え方もあるかもしれない。しかし、われわれのベースは小規模な7割の担い手で1割しか生産していなくてもみんな一緒だからこそ地域そのものが成り立っているということです。それを考えたとき、絶対に組合員を減らさないことが必要です。

そこで組織協議案では「次世代総点検運動」と同時に組合員の拡大に取り組もうということを提起しています。地域を活力あるものにしていくために地域の人々にわれわれ協同組合の思いをつないでいけるような流れをつくらなければなりません。

田代 シミュレーションでは2030年の事業総利益が空欄になっていますが、これまでの延長線上では非常に厳しいものがあります。

菅野 協同組合であっても事業総利益の縮小はよしとしませんし、事業総利益が多ければ多いほど、社会に対する貢献度は増すということです。これが縮小するということは社会のなかでの位置もどんどん低下するということにつながる。そう考えると何とか事業総利益を維持する必要があると思います。

難しい環境ですが、維持するために何をどうすべきかということを、大変なときだからこそ考えなくてはなりません。

私は今回、こうして将来の見通しを示したことでJAのなかでもどう維持するかという議論が起きてほしいと思います。これによってJAは非常に重要な役割を担っているということを自分たち自身で考えることにもなるし、国民からもそう思ってもらえる環境をつくらなければいけないのではないでしょうか。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

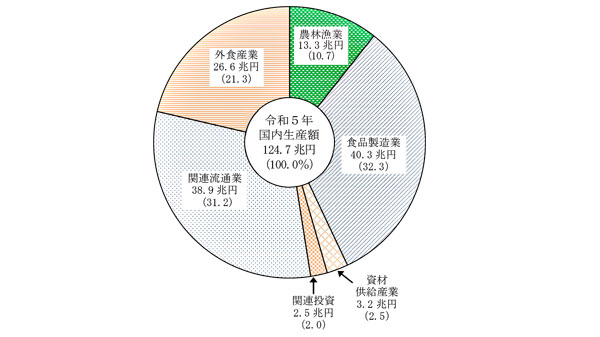

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日