JAの活動:第67回JA全国女性大会特集

【第67回JA全国女性大会特集】提言・秋田大学元教授 小林綏枝氏 「消費」「生活」光陰矢のごとし2022年1月20日

主婦の労働力の商品化も

JA全国女性大会にあたり秋田大学元教授の小林綏枝氏に「私の仕事と暮らし(1945〜年)」として寄稿してもらった。小林氏は戦後から高度成長期の時代を振り返り「世の移ろいを感ぜずにはいられない」という。

秋田大学元教授 小林綏枝

秋田大学元教授 小林綏枝

奮闘の連続も世の移ろい感

<灯火管制>

国民学校2年生の夏、8月15日、天皇陛下のラジオ放送があると。祖父は紋付きの羽織を着て端座。祖母も母も私を含む子どもたち4人も、近所のおばさんたちも何人か。天皇の言葉は何を言っているのかさっぱり分からない。でも戦争が終わったことは分かった。特に何にも感じず、泣く人も笑う人もいなかった。

素晴らしい晴天の午後、しばらくして考えた。「そうだあれを外そう」戦争は終わった。ではあの電気に被(かぶ)さっている覆いは不要のはず、外そう。どんなに注意していても、門外から「もれていやすよ」の声がかかる。隣部落まで続く田んぼ以外には何にもない我が家ですら便所のマメ電球も漏れてはならない。そのうっとうしさと言ったら子ども心にも相当なものだった。「よし、こいつを取ってやれ!」私は決意した。誰にも相談せず私一人の判断で家中の電灯の覆いを全部外して回った。とても重大な事を一人の判断で断行した。誰かに何か言われるだろうと構えていたが、誰も何にも言わない。生まれて初めての決断と決行だった。

幸いなことに翌年の正月には徴兵されていた父も帰還し、物不足、強制供出、闇米の取り締まり等々の烈風の中を子どもの私はとりわけ何を感じるでもなく過ごした。

<学生時代>

高校は母の母校である事を口実に寄宿舎のある公立高校を選んだ。入学後、一心に受験勉強に励む人やら、嫁入り道具用の習い事に勤しむ人のなかで、私は誰からも指図されない自由を謳歌(おうか)して手当たり次第に活字を追い暮らし乱読生活にはまり込んだ。だがいざ卒業となって困った。進学? 学力的に到底無理!、就職? 何も出来ないし嫌だ!、結婚? 冗談じゃない!

これらを逃れる方法は無いものか? そうしているうちに救う神が。受験勉強を一切して来なくても入れてくれる大学があったのだ。それで法政大学に拾ってもらって何となく農村問題研究会に。我家は部落の出はずれ、カエルの声に包まれて育ったも同然だから当然の選択と思われた。

ところが大違い、当時はまだ戦後の混乱期が大学にも波及していて同じ一年生でも年齢はバラバラ。すでに農民運動や労働運動に関っていた人やそれらに対する知識も経験も豊富な人々が。どこどこの農民運動は正しいがどこそこの路線は間違いだ、とか、授業を休んで運動に飛び込んで行く人も。そこに押し寄せたのが60年安保闘争。当時全学連は主流派と反主流派とに分かれて鋭く対立していた。

「国会突入こそ安保粉砕を貫く道」「いやそうでは無い」等々の議論とデモが続くなかで東大生の樺美智子さんが国会内で殺され、安保条約は国会を通過し、卒業論文の提出期限はせまる。例によって何の準備もなく事態に直面し、仕方がないので農林省の農家経済調査の数値を利用して農家家計の趨勢(すうせい)や現金化率を追って何とか提出期限に間に合わせた。

問題は目前の就職。時はまさに高度成長期の最先端、男性用の求人は大きな掲示板にビッシリ。だが、女性には受験できる求人もない。あるのは大出版社とかアナウンサーのみ。受けてはみたものの、何の準備もなしで受かる訳がない。途方に暮れていたところへ卒業論文の指導を頂いた栢野晴夫教授が「経済企画庁が国民生活を対象にする研究所をつくるそうだ。君がこういう論文を書くのなら、行ってみたらどうか」との推薦をいただき新設の国民生活研究所(国民生活センターの前身)に入れていただいた。

<消費・生活>

さて入ってみたものの経済企画庁側の解明したい現象は、当時いよいよ変化しつつある「消費」や「生活」。しかし時は高度経済成長のまさにとば口、生産こそ研究に値する。消費なんぞ、まして生活なんぞ何で事の解明に役立つ。私の就職先を聞いて友人の男性が言い放った。「消費? 生活?そんなモノを研究するいわれがどこにある。消費なんて生産の関数だよ。知りたければ生産量からせいぜい流通ロスでも引けば簡単に出てくるじゃないか」「そうだなぁ...」と私も思ったことは忘れられない。

今にして思えば当時の経済企画庁の人々は先見的だった。既に米国などで始まっていた消費研究をいち早く行おうとしての研究所設立だったことにだんだん気付かされていった。でもその重要性についてはなかなか理解が進まず、どんなにか当時の担当者を困惑させたことか。

<就業と家庭維持>

結婚しても仕事を続けるべき、子どもを産んでも仕事を続けるべき、当時の女子学生の頭の中にはごく当然ごとくベキ論が居座っていた。しかし実現にはそのための手立てを獲得しなければならない。男性サラリーマン向けの慶弔規定ではどうにもならない。研究所に第一号の出産予定者が現れた。東大大学院出の建築学専門家だ。当局も「良い先例はありませんか、あればそういう休暇を設定しましょう」と。小さいながらも労働組合を結成し、皆んなで全国にそうした優良な定めはないかと探しまわり、労働基準法上では産前産後各6週間だった休暇を各8週間として獲得した。当時かなり先進的な事例だったはずである。

こうした労働条件の獲得運動の中で、私も二人の子どもを得て仕事を続けた。保育園入園も何とか可能となった。ただし保育園入園申し込みには地域の民生委員の承認が必要。それには夫と私の二人分の所得証明を持参しなければならない。すると我が地域の民生委員氏は立派なお屋敷の式台に突っ立ったまま言い放った。「こんなに収入がありながら、まだ女房を働かせるのか」と。

ここで"職業選択の自由"や"労働する権利"をうたっても仕方がない。静かにたたずみ認印を貰った。当時はまだまだ既婚女性が働くと言うことは家計補助が一般的で、教員を除きフルタイムの就業はほとんど考えられない時代だったことがわかる。問題はまだある。公立保育園は0歳児は扱わない。やっと1歳になっても保育時間の制限がある。朝8時から夕方5時までしか保育してくれない。当然二重三重保育が必然となる。知り合いはいない。近隣はもとより、職安、信州の実家の母たちに出動を願って乗り切るしかなかった。ただし保育園時代はまだ良い。問題は小学校入学を目前に控えてまたもや発生した。小学校低学年生は昼には帰宅してしまう。いわゆる「鍵っ子」問題だ。どうしよう!

聞くところによると他校区には「学童保育」なるものがあるそうだ。それを地域に作って貰えば良いとの忠告があり、来年は入学という年の春、母親たちの間で署名運動を始めた。幸い多くの協力が得られ無事署名簿を市議会に提出し、議会で採択された。「良かったね、これで安心」と市側が作ってくれるのを待っていた。

しかしその年の暮れになってとんでもない間違いと指摘された。市議会の採択は学童保育なるものが「あったら良いね」と趣旨を採択したのであって、市側が「つくる」などとは一言半句も言っていないと。そうだったのか! 何という無知! 子共達はあと3ヶ月すれば入学なのに! またまた卒園を控えた母親たちの夜な夜なの会議が始まった。

しかしおいそれと学童保育所開設に適した安い施設や指導員が見つかるはずもない。むろん市からも県からも、ましてや国からも援助など一切ない。結局我が家の一室を保育所に当てて、我が家の子どもたちを保育園へ送り迎えしてもらっていた青年に指導員にもなって貰うと言う形で対応するしかなかった。

我が家の一室を当てるとはいえうちの子はどこ迄も行き来するだろうし、他の子は行ってはいけない等実際にはできるはずもない。結局は家中を開放したも同然で我が校区の学童保育所事業は開始された。多大な住宅ローンを組んで我が家が完成したばかりのことである。聞けば現在我が校区には三つの学童保育所があると言う。世の移ろいを感ぜずにはいられない。

生活構造変化 時代から実感

<秋田大学へ>

研究所入所以降の世の変わりよう、取り分け人々の暮らしの変化には目覚ましいものがあった。それ以前は「入るを図って出るを制する」を基本に組み立てられていた消費生活がどんどんと商品化してゆく。家庭の中から「手づくり」が消えてゆく。食品や衣料品等何でも。そのためにはより多くの収入が必要である。核家族化しつつあった家族にとって収入を得るために「商品化」できる労働力は主婦しかいない。私の世代が直面したのがこの時期だったのである。

研究所・センターではこうした生活実態の変化を家計費や主婦の生活構造の側面から捉え、業績を積むことができた。

折しも秋田大学教育学部から、大学院設置のために有資格教員を増やしたいが来ないか、との誘いがあり三十数年間席を置いた国民生活センターを辞した。

【略歴】

こばやし・やすえ 1938年長野県生まれ、1961年法政大学社会学部卒業、同年国民生活研究所入所(後に国民生活センターに改組)、1995 年秋田大学教育文化学部教授、2003年退職。この間、国民生活の変化を家計構造を中心に後付ける。農政ジャーナリストの会に所属し、世界大会にも可能な限り出席して国内外の農村農業問題を学ぶ。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日 -

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日 -

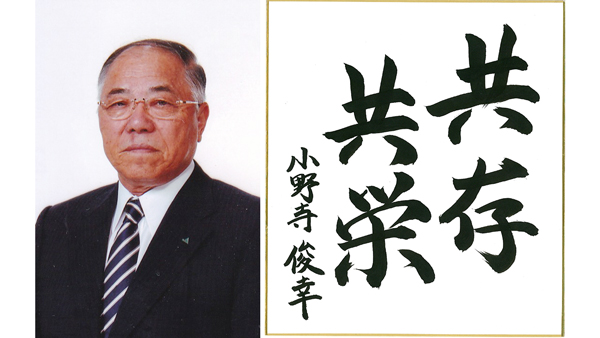

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日 -

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日 -

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日 -

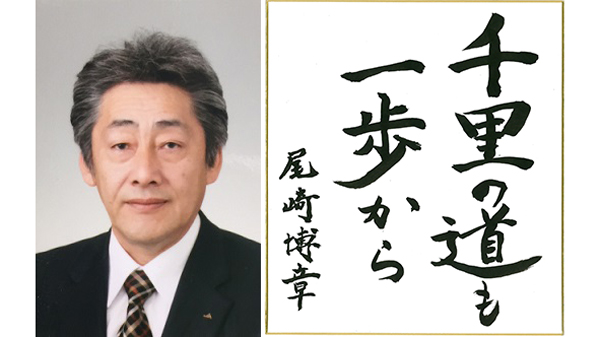

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日 -

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日 -

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日 -

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日 -

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日 -

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日 -

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日