JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合

場当たり農政脱却を 食料安保は自給率向上が要 資源・食糧問題研究所代表 柴田明夫氏2023年10月2日

JAcom・農業協同組合新聞は秋のテーマに「消滅の危機! 持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合」を企画した。農業、農村、食料問題などに詳しい識者らに現状や課題など指摘・提言してもらう。初回は資源・食糧問題研究所代表の柴田明夫氏に登場してもらった。

(株)資源・食糧問題研究所代表 柴田明夫氏

(株)資源・食糧問題研究所代表 柴田明夫氏

昨年末より食料・農業・農村基本法の見直しを議論してきた基本法検証部会は、2024年の通常国会への法案提出に向けて、これまで精力的な検証を行い、様々な論点を明らかにしているかのように見える。しかし、議論はひたすら事象の羅列であり、世界的な食料の安定供給が脅かされるなかで、国内生産の拡大をどう実現するかといった食料安全保障の議論の体系が見えてこない。要するに、哲学・思想が不在なのだ。いま生きている我々には、現在のことしか分からない。それゆえ、より不確かな将来を検討するためには、過去の十分な反省・検証によって補われる必要がある。フランスの詩人ポールヴァレリーはこれを「湖に浮かべてボートを漕ぐように、後ろ向きに未来に入ってゆく」と表現した。基本法検証部会には、過去を謙虚に見つめ直して、その上で将来を計るという姿勢が見られない。

低迷する食料自給率生産額ベースでも60%割れ

食料危機が叫ばれて久しいが、日本では、「危機」という言葉には、前提として「いずれ危機は回避される」という高をくくったフシがある。しかし、いま日本が直面している「食料・農業危機」はむしろ「崩壊・消滅」という言葉が相応しい。特に、国際穀物市場にそこはかとない不安が拭いきれないなか、日本の食料・農業の現状をみると、暗澹(あんたん)たる思いになる。

第1に、食品の値上げが続いている。帝国データバンクは2023年6月30日、2023年に値上げしたか値上げを予定する食品が10月までに2万9106品目に達し、2022年の2万5768品目を超える見通しとなったと発表した。原材料価格の上昇分を価格転嫁する動きが拡大しているためだ。値上げ品目は11月以降も増加する見込みで、2023年の値上げ品目数は最終的に3万5000品目前後に達すると見られる。円安が輸入物価を押し上げているため、企業の価格転嫁の動きはさらに強まる恐れがある。このため、1990年のバブル崩壊以降で、類を見ない値上げラッシュが続くと帝国データバンクは指摘する。皮膚感覚で見ても、家計の負担が一段と強まっていることが浮き彫りになっている。

第2に、食料自給率の低迷が続いている。農水省は8月7日、2022年度の食料自給率(カロリーベース)が前年同水準の38%になったと発表した。小麦の作付面積が増えたものの、単収が振るわず収穫量が減少したことや魚介類の生産量の減少が影響したという。問題は、生産額ベースの自給率も58%と前年度から5ポイント下がったことだ。生産額ベースの自給率が60%を切るのは初めてのことで、農水省は「穀物等の国際価格の上昇による輸入額の増加が要因」とする。であれば、これは構造的な問題であり、無作為であれば今後さらに生産額ベースの自給率は下がっていくことになる。そもそも国内生産が弱体化している。国内農産物の産出額は1990年の11兆4927兆円をピークに、2010年の8兆円近辺まで減少傾向をたどった。2017年には9兆2742億円まで拡大したものの、その後は再び減少に転じ、2021年は8兆8000億円と、9兆円を割り込んでいる。農地や生産者(農家)の減少を映したものだ。

第3に、農林水産物の輸出も失速しつつある。農水省がまとめた2023年1‐7月の農林水産物・食品の輸出実績は、前年比8.1%増の8321億円となった。全体の35%は加工食品(2951億円)で、アジア市場を中心に、コロナ禍からの行動制限解除による外食需要の高まりがあると指摘する。政府は、2025年に2兆円、2030年に5兆円への輸出拡大を宣言している。しかし、8月24日より実施されたALPS処理水の海洋放出の対抗措置として、輸出額トップの中国が水産物全面輸入禁止を宣言したのに続き、2位の香港も10都県の水産物を輸入禁止にするなど暗雲が垂れ込めている。実際、7月単月の農林水産物・食品輸出額は1178億円で前年比0.03%減となった(水産物は265億円で、同3.9%減)。

そもそも、日本のように食料自給率の低い国が、輸出を目指す意味は何なのか。農産物輸出拡大が最終ゴールではない。持続可能な農産物輸出体制を構築することで、日本の農業資源(人、農地、水、森林涵養林、地域社会など)をフル活用し、地域農業の活性化と持続可能な発展を達成することだ。そのためには、特定の企業的農家だけでなく、条件不利地域の中小零細農家の参画が不可欠なのである。

農地の減少が止まらない 農協は農業資源のフル活用を担え

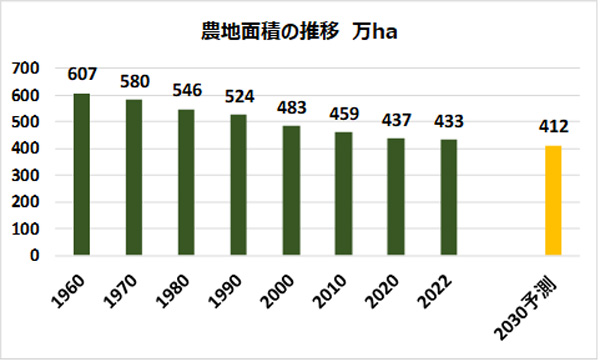

食料の安定供給を確保する目的から、農地は一般の土地とは異なる扱いをされている。しかし、日本の農地(耕地面積)は1961年のピーク609万haから、2022年の433万haまで、一貫して減少傾向をたどり、最近は毎年2~3万haずつ減っているのが実態である。そこで改めて農地の減少をどう食い止めるか。政府・農水省は、耕地面積の将来について、令和12年(2030年)の見通しを412万haとしている(図参照)。現状よりさらに10万ha超の減少を見込んでいるのだ。しかも412万haを死守するとの覚悟もない。崩壊しつつある日本農業について、なんら問題意識を持っているように思えないことにあぜんとするしかない。

農地面積の推移 (出所)農林水産省

農地面積の推移 (出所)農林水産省

政府・農水省が戦後一貫して育成しようとしてきた農家(農業経営体)とは、農作物の年間販売額50万円以上、もしくは耕地面積が30a以上の販売農家であった。このうち、認定農業者とは1993年の農業経営基盤強化促進法(基盤法)に基づき導入された制度で、農業者が農業経営改善計画を作成し、5年後の経営改善目標を記したものを市町村が認定した農家のことだ。認定されると、経営改善のための長期低利融資や各種補助金など、様々な支援を受けることができる。

彼らは言わば「農業のプロ」で、日本農業の将来を担う存在という意味で「担い手農家」といわれる。2022年3月末時点で22万2,442経営体を数える。アベノミクスの「攻めの農業」では、この担い手への農地集積を2023年までに80%にすると謳(うた)っている。さらに、農地集積=規模拡大―6次産業化=付加価値―輸出拡大をワンセットで進めていくという狙いがあった。しかし、2023年3月末時点での担い手への農地集積率は59.5%と、80%には遥かに及ばない。担い手だけでは日本の農地も農業も維持することが困難と認めざるを得なくなっている。

高らかに目標を掲げ、達成が困難になると密かに目標を降ろしてしまうということは、政府・農水省の常とう手段であるので、ことさら驚きはしない。かつて、第2次安倍政権が発足した直後の2013年に初めて打ち出した政策に「6次産業化」があった。農業生産者が生産から加工・販売まで行い、あわよくば輸出に打って出ることで、6次産業化の市場規模を2020年までに10兆円とするというもので、アベノミクス「攻めの農業」の目玉政策の一つであったはずだ。しかし、同プランの進捗(しんちょく)を示す資料によると、市場規模は2013年度が4.7兆円で、その後2019年度に7.6兆円まで示されたものの、その後数字が示されることはなかった。政府は、「6次産業化で生産者の売り上げは伸びたが、利益には結びついていない」ためのようだ。最初からうさんくさい政策目標だと思っていた。

にもかかわらず、政府・農水省は目標をすり替えて憚(はばかる)ことがない。後継目標として示したのが「農山漁村発イノベーションのモデル事例を2025年度までに300事例創出する」というものだ。中には、農泊やジビエ(野生鳥獣の肉)の活用など、何でもありだ。そもそも何をもってイノベーションとするのか、筆者には分からない。

ちなみに、ヨーゼフ・アーロイス・シュムペーター(1883‐1950年)によるイノベ―ション(技術革新)とは様々な新結合のことだ。すなわち、①新しい財貨の生産(新商品、新機能、品質の改良)②新しい生産方法の導入③新しい販路の開拓(新しい市場の開拓)④原料・半製品の新供給源の獲得⑤新しい組織の実現(ビジネスモデル)――であり、これらの組み合わせ(新結合)のことだ(それこそ、農協の役割でもある)。政府・農水省は、全国のモデル事例を集めることで、農政をどこに誘導しようとしているのか。ここでも場当たり的で、哲学・思想がない。

こうした中、そこで筆者は、農地所有についてこれまでの担い手への集約=規模拡大という方向から逆に、農地規模を縮小(例えば、下限面積を10a)にして、農業を担うものを呼び込むという政策を進めたらどうだろうかと考える。下限面積を地域の事情に応じて撤廃して、新たな農業者を呼び込むという「コペルニクス的転回」である。これまで農地を取得する際のネックは、農地法3条の中の許可基準の1つに、「最低これだけの面積を経営しなければならない」という下限面積(50アール、北海道は2ha)があった。しかし、2022年3月に農地等の利用を促進する観点から、農地を所有する際の下限面積要件は廃止された(2023年4月施行)。当然、農業に関心のある素人が参入するわけだから、農業を知らないし農作業に耐えられない。そこは、農協の出番で、新たに参入した素人に農業のイロハを伝授する。関係人口を増やすこと、組織化することで、日本の農業資源(人、農地、水、森林涵養林、地域社会など)をフル活用するのである。

重要な記事

最新の記事

-

食糧としてのどんぐり【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第372回2026年1月15日

食糧としてのどんぐり【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第372回2026年1月15日 -

クラダシ×全農パールライス 3日間限定おトクな「米祭」で開催2026年1月15日

クラダシ×全農パールライス 3日間限定おトクな「米祭」で開催2026年1月15日 -

九州発SAR衛星事業「QPS研究所」へのファイナンス支援 JA三井リース2026年1月15日

九州発SAR衛星事業「QPS研究所」へのファイナンス支援 JA三井リース2026年1月15日 -

米粉は「田んぼと食卓を笑顔に」テーマにシンポジウム 2月1日2026年1月15日

米粉は「田んぼと食卓を笑顔に」テーマにシンポジウム 2月1日2026年1月15日 -

花き出荷が順調 トルコギキョウ中心に県外出荷進む JAやつしろ2026年1月15日

花き出荷が順調 トルコギキョウ中心に県外出荷進む JAやつしろ2026年1月15日 -

みそ造り通じて交流 伝統の味を JA菊池2026年1月15日

みそ造り通じて交流 伝統の味を JA菊池2026年1月15日 -

北海道最高級米「ゆめぴりか」使用「寝かせ玄米ごはんパック」新発売 YUWAERU2026年1月15日

北海道最高級米「ゆめぴりか」使用「寝かせ玄米ごはんパック」新発売 YUWAERU2026年1月15日 -

全国のさつまいも生産者から特選生産者8組が決定 日本さつまいもサミット2026年1月15日

全国のさつまいも生産者から特選生産者8組が決定 日本さつまいもサミット2026年1月15日 -

記録的不作「北海道産玉ねぎ」を食べて応援 お試しセット販売 らでぃっしゅぼーや2026年1月15日

記録的不作「北海道産玉ねぎ」を食べて応援 お試しセット販売 らでぃっしゅぼーや2026年1月15日 -

こだわりのキンド酵素栽培による佐賀県の新品種「いちごさん」販売開始2026年1月15日

こだわりのキンド酵素栽培による佐賀県の新品種「いちごさん」販売開始2026年1月15日 -

福島県に「コメリハード&グリーン喜多方松山店」28日に新規開店2026年1月15日

福島県に「コメリハード&グリーン喜多方松山店」28日に新規開店2026年1月15日 -

農業用ドローンの吐出量が約2倍に 新オプション発売 NTT e-Drone2026年1月15日

農業用ドローンの吐出量が約2倍に 新オプション発売 NTT e-Drone2026年1月15日 -

農機自動操舵システム「GFXシリーズ」みちびきCLASに正式対応 ニコン・トリンブル2026年1月15日

農機自動操舵システム「GFXシリーズ」みちびきCLASに正式対応 ニコン・トリンブル2026年1月15日 -

能登・珠洲市「みんなのスーパー」震災後の買い物空白地で開業・運営を支援 グリーンコープ2026年1月15日

能登・珠洲市「みんなのスーパー」震災後の買い物空白地で開業・運営を支援 グリーンコープ2026年1月15日 -

栃木のいちごスイーツを味わう「とちぎいちごフェア」開催 佐野アウトレット2026年1月15日

栃木のいちごスイーツを味わう「とちぎいちごフェア」開催 佐野アウトレット2026年1月15日 -

千葉県産香り米「プリンセスサリー」と「みんなみの里スープカレー」新発売 無印良品2026年1月15日

千葉県産香り米「プリンセスサリー」と「みんなみの里スープカレー」新発売 無印良品2026年1月15日 -

常陸太田市と子育て支援で連携 市役所で協定締結式 パルシステム茨城 栃木2026年1月15日

常陸太田市と子育て支援で連携 市役所で協定締結式 パルシステム茨城 栃木2026年1月15日 -

札幌市と集団契約を締結 住民健診を30日から開始 コープさっぽろ2026年1月15日

札幌市と集団契約を締結 住民健診を30日から開始 コープさっぽろ2026年1月15日 -

国内最大級の畜産展「国際畜産総合展2027」出展申し込み開始 中央畜産会2026年1月15日

国内最大級の畜産展「国際畜産総合展2027」出展申し込み開始 中央畜産会2026年1月15日 -

香港向け家きん由来製品 鳥取県からの輸出再開 農水省2026年1月15日

香港向け家きん由来製品 鳥取県からの輸出再開 農水省2026年1月15日