JAの活動:第30回JA全国大会 持続可能な社会をめざして

【提言】地域創生の本質は協同組合精神にある 「合理的な愚か者」にならないために 宮城大学教授・三石誠司氏【特集・持続可能な社会をめざして 協同組合が地球を救う】2024年9月2日

今秋10月に第30回JA全国大会が開かれる。これに合わせて本紙は「持続可能な社会をめざして協同組合が地球を救う」をテーマに特集を組み宮城大学教授の三石誠司氏に寄稿してもらった。三石氏は「地域創生の本質は協同組合精神にある・〝合理的な愚か者〟にならないために」(注)と題して提言。協同組合運動に期待した。

宮城大学教授・三石誠司氏

宮城大学教授・三石誠司氏

遠い未来の歴史家が20世紀から21世紀への数十年(1980~2020年代)を見て、時代の特徴を見出すとしたら何か。記憶に残りやすい最初の出来事は、冷戦の終了とその象徴とも言えるベルリンの壁崩壊(1989年)やソ連崩壊(1991年)ではないだろうか。これは時代の大きな転換点と考えて良いかもしれない。

この流れと並行して生じたビジネスの大きな潮流は民営化と会社化である。旧共産圏の国々が自由になる過程で東欧に巨大な市場が誕生した。そして、さまざまな混乱を経ながらも世界中で国営組織は民営化し、会社となった。

時を同じくして世界中で唱えられ始めたキーワードがグローバル化である。これが2000年代以降の主要な流れとなる。ただ、当初のグローバル化は人やモノの移動・生産・流通・取引など、いわば「企業活動のグローバル化」に過ぎなかった。

その後、この動きは東欧からBRICS(当初は4カ国、後に南アフリカが加わり最後のSは小文字から大文字になった)等の新興国へ拡大し、中国やインドの経済成長により大きく加速した。途中、リーマン・ショック(2008年)で一時的に落ち込んだものの、日本を含め世界は「企業活動のグローバル化」により、地球規模での利益追求にまい進したと言ってもよい。

ところが2010年代以降、グローバル化は質的に大きく変化し始めた。対象が「知識とネットワーク」に拡大し、これらが従来とは異なるレベルで世界中に普及したのである。インターネットと携帯端末の普及が象徴的である。食料・農業分野で言えばバイオテクノロジーの進展による品種改良技術の発展などが代表的だ。さらに視点を産業全体に拡大すれば、デジタル・トランスフォーメーション(DX:デジタル変革)と称されるほど、産業構造と我々の生き方に根本的な影響を及ぼす可能性が見え始めてきた。

デジタル技術は既にあらゆる産業の重要基盤である。かつての単純な効率化や生産性向上だけでなく、汎用的な3Dプリンターから生成AIなどの登場により何が起こるかを考えて見ると良い。衣食住すべての分野において世界中の一人ひとりの個別ニーズへの対応がビジネス・ベースで可能になる社会、従来は人間が担っていた仕事を機械が担う社会などがすぐに思い浮かぶはずだ。まだまだ諸に就いたばかりだが、そうした時代が着々と近づいている。大量生産による規模の経済を基礎に、One fits all(ひとつで全てにフィットする)を目指したのが従来型のグローバル化とすれば、One-to-one(一対一)での個別ニーズ対応が可能になる新たなグローバル化と考えても良いであろう。

この流れが行きつく先は、バラ色の未来か格差の拡大かは議論が分かれる。奔流のように訪れる新たなグローバル化は、それに乗った人や組織、地域に莫大な富をもたらす。その一方、取り残された場合には従来以上に格差が拡大する点が各所で指摘されている。デジタルの本質とはオンかオフ、つまり明白な勝ち負けであることを理解しておけばその意味は残酷でしかない。

一例だが、FAOの最新数字で2005年以降における世界の栄養不良人口推移を見ると、絶対数・割合ともに2010年代半ばまでは減少していた。2005年には約8億人(世界人口の12.2%)だったが、2014年には5.4億人(7.3%)にまで低下したのである。ここまでは順調である。

ところが、その後2019年以降は再び増加に転じ、2023年には7.3億人(9.1%)に増加している。この間、世界人口も2005年の65億人から2024年には80億人へと増加している。過去15年間に、中国かインドに相当する人口が増えたという現実を踏まえても、栄養不良人口の絶対数増加は悩ましい。

これを先に述べた時代の特徴に照らして見れば、前半は従来型のグローバル化であり、人やモノの過不足が世界レベルでうまく調整された結果と言えるかもしれない。ところが過去10年ほどの期間、つまり「知識とネットワークのグローバル化」が進展した時期に、なぜ栄養不良人口が増加したかという興味深い点が見えてくる。

「深刻な」栄養不良人口は圧倒的にアフリカ、とくにサハラ以南アフリカに多い。日本との適切な比較は難しいが、例えば、IMF(国際通貨基金)による一人当たり購買力平価ドルで見た場合、2024年の日本は54,183.9ドルだが、サハラ以南は5,002.623ドルであり、日本の10分の1以下だ。DXが実現する社会の変革は、小中学生までもがスマホを持ち、ネット検索や動画視聴が常態化している日本であれば現実感が伴うかもしれない。だが、日本の10分の1以下の購買力しかない国や地域でスマホが普及するまでには今後、どのくらいの時間を要するのかはわからない。

これらの地域で圧倒的に優先度が高いのは、DXよりは生存と安全、そして食料や飲料水の安定供給を含めた社会的経済的な仕組みの構築である。求められるものは、個人と家族を最小単位としながらも、地域や社会における持続的な生存と安全の仕組みの確保であり、個別利益の追求ではない。

* *

目を足元に転じてみよう。「相似」という概念があるが、このレンズを通して見ると、気候・風土・言語・歴史・人種などさまざまな違いは存在しても、人間の営みという点では国際社会も日本の地域社会も意外と共通している。

各国が争い領土や資源を争奪すれば、弱い国は被害を受ける。相手を力で屈服させ、自己利益のみを追求する、あるいは譲り合いながら共存の道を目指す、どちらを選ぶかは時の指導者だけでなく国民の意識の「軸」がどこにあるか、これが決定的に重要である。

近年の日本国内では「地域創生」の掛け声が盛んだ。そもそも「地域」という概念ですら地理学や経済学、政治学など学問分野により異なる。一人一人異なると言ってもよいかもしれない。異なる認識を持ちながらも、産官学とも時代の流れに乗り、対象地域が繁栄を取り戻すのであれば、それはそれでよい。だが、勝者の一人勝ち(winner takes all)のような形であれば、それは本来の「地域創生」ではない。言いかえれば、「地域創生」とは、地域ごとの気候、習慣、食事、文化などを含めた多様性を認め、持続的な繁栄を目指す以上、一人勝ちや画一的(one fits all)なやり方にはならないはずだ。

だが、我々にはどうも合理性・生産性・経済性といった企業経営における「当たり前」の尺度を「地域創生」に持ち込む傾向がある。だからこそ本来目指すものは対極の方向にあることを常に意識しなければならない。それが意識の「軸」になるからだ。

協同組合の世界には、One for all, all for one(一人は万人のために、万人は一人のために)という有名な言葉がある。真の意味で地域の持続可能性を考慮し、次世代、つまり子どもたちのために備えるには、少なくとも個人や組織の射程は一世代、可能であれば2世代60年程度を視野に入れて行動や計画を考えることだ。

目先の利益にとらわれず、一人勝ちをしないような倫理的・道徳的な仕組みをつくり、日々の行動に反映させること、これこそ持続的な「地域創生」の本質である。難しいことではない。実は協同組合の基本的理念そのものと考えればわかりやすい。

(注)副題の「合理的な愚か者」とは、1998年にノーベル経済学賞を受賞したインド人の経済学者、アマルティア・センの名著の題名。

重要な記事

最新の記事

-

「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日

「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日 -

2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日

2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日 -

節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日

節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日 -

暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日

暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日 -

厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日

厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日 -

【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日

【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日 -

高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日

高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日 -

JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日

JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日 -

爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日

爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日 -

雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日

雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日 -

産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日

産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日 -

JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日

JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日 -

福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日

福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日 -

CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日

CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日 -

新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日

新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日 -

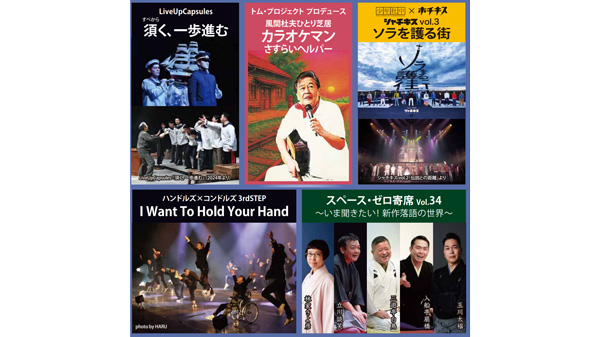

「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日

「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日 -

酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日

酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日 -

福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日

福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日 -

奈良の農産物まるごと「やまと果らり」ご当地クラフトチップスが2万箱突破2026年1月7日

奈良の農産物まるごと「やまと果らり」ご当地クラフトチップスが2万箱突破2026年1月7日