JAの活動:第30回JA全国大会 持続可能な社会をめざして

【座談会】食と農の原点守る協同の力(2)【第30回JA全国大会特集・持続可能な社会をめざして 協同組合が地球を救う】2024年9月27日

左から文芸アナリスト・大金義昭氏、日本労働者協同組合連合会理事長 古村伸宏氏 、

左から文芸アナリスト・大金義昭氏、日本労働者協同組合連合会理事長 古村伸宏氏 、

(一社)農協協会会長 村上光雄氏

多様性認め合い社会の基盤固めを 村上氏

大金 JAでも食農教育や体験農園、学校給食、子ども食堂、フードバンクなどの取り組みが広がっている。耕作放棄地の再利用などへの関心も高まっています。モノの使い捨ては、ヒトの使い捨てですからね。

村上 子どもたちにサツマイモを作らせると、選別されてスーパーに並んでいるサツマイモとは違っていろんな形ができる。多様なんですね、自然からの恵みは。地域農業も「適地適作」で成り立っており千差万別です。JAも地域によってカラーが異なる。だから「多様性」を認め合うことが基本です。人間社会にもいろんな人がおるように。(笑)

古村 「多様性」という言葉が重視されるようになっていますよね。ワーカーズコープは、失業者が仕事を得るために立ち上げた組合が源流にあり、地域の人びとや社会から信頼され、喜ばれ、愛される仕事を求め、自分発で当事者性を持った働き方を、ともに働く仲間との関係性の中で高めてきました。みずから仕事を起こし、みずから働く。みんなで出資し、民主的に運営し、責任を分かち合う。だから、誰もが主体者であり当事者である「つながり」から生まれる協同性は、おのずから多面的で「多様性」に富んでいます。受動性に流されて「画一性」が強くなるのとは対照的です。

それが今の若い世代には当たり前なんですが、昭和の高度経済成長時代を潜り抜けてきた世代は、私も含めて言葉では「対話」とか「多様性」とか言っても、どこか画一的でどうしても優劣・勝敗を気にしてしまう。(笑)

そこをわきまえながら若い世代との意識のギャップを埋めていくためには、「生物多様性」の考え方が有効なのかなと思っています(笑)。私たちは「いろいろな生き物がいて生態系が成り立っている」ということを暮らしや遊びの中で実感してきた世代ですから、「多様性」を認め合う文化を若い世代と共有する接点になるのではないかと考えています。

司会・文芸アナリスト

司会・文芸アナリスト

大金義昭氏

大金 若い世代との「つながり」を見出す日頃の苦心が伝わる話です(笑)。ところで2025年の「国際協同組合年」には何が具体的な課題になりますか。

古村 「協同組合間連携」を複合的に進め、地域経済にインパクトを与えたい。もう一つは「協同組合内における協同」です。これを深掘りしたい。ワーカーズコープは組合員同士の協力がなければ組織が成り立ちませんが、JAや生協は組合員である農家や消費者がいる一方で職員がいる。そのために、ともすると組合員が職員に何かをしてもらうという関係が出がちですが、組合員同士が何をどう協力し合うか。組合員主体の「協同をつくり直す」ことが眼目になるのではないか。

山口のワーカーズコープでは、農家やJAの皆さんに協力をいただきながら、耕作放棄地を田んぼにする実践を10年続け、組合員60人分の1年間のお米を自分たちで確保するところまできました。これは事業活動ではなく、組合員同士の助け合い活動です。

村上 JAでは今、県域など超広域合併が進み、組合員の顔が見えなくなってきている。そうした今こそ地域の拠点である支店の機能を高め、協同活動を強化して「小さな協同」づくりを進め、組織基盤を強化していくことが喫緊の課題です。

大金 経済評論家で今は亡き内橋克人さんが早くから、食糧(F)・エネルギー(E)・ケア(C=医療・介護・福祉)をできるだけ地域でまかなうという「FEC自給圏」構想を提唱された。

古村 ワーカーズコープが「FEC」を唱え始めたのは東日本大震災からですが、十分にやり切れていません。「私たちだけで!」と考えたのが反省点です。来年は他の協同組合とも連携しながら本腰を入れたい。そのときに「事業になるか、ならないか」「採算が取れるか」という話になりがちですが、そこを「地域の協同の編み直し」として協同組合間連携で挑戦できないか。

鳥取ではJAと生協とが包括連携協定を締結し、買い物困難者の対応で協力しています。Aコープ店舗の撤退に伴い、生協がJA支店前にミニココステーションをつくり、組合員が共同購入できるようにしました。明治の末に誕生し、地域の人たちが共同で出資・運営している沖縄の「共同売店」のように、単なる買い物の場ではなく互いの絆を育む場として機能しています。

異種協同組合が持っている「経験値」をアップデートして重ね合わせれば、持続可能な地域づくりも十分にできるんじゃないかという気がします。

村上 農業でも地域でも、協同組合運動は正念場です。新自由主義が引き起こした様々な矛盾(格差と貧困、対立と分断)が深まる中で、弱者が助け合って農業や地域の生活を支えていくために協同組合としてできることは何か。第30回JA全国大会がその問いに具体的に応えていく機会になることを期待したい。

古村 京都大学准教授の藤原辰史さんが本紙7月30日号に寄稿しているように、一極集中が強大化するグローバルなフードをはじめとするシステムを解消していくことが重要です。そのためにはローカルごとに協同組合同士が協力し合い、地域の魅力を発見して磨いていく。その際に欠かせないのが自治体で、協同組合間連携を税金も使って公共的なものにする。その話し合いや取り組みが、協同組合による自治を地域文化として広げていくことにもなるはずです。

大金 「自助・共助・公助」のど真ん中に、協同組合の立ち位置があるというわけですね。ありがとうございました。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日

【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日 -

【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日

【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日 -

全中 新会長推薦者に神農佳人氏2025年12月16日

全中 新会長推薦者に神農佳人氏2025年12月16日 -

ひこばえと外国産米は主食用供給量に加えられるのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月16日

ひこばえと外国産米は主食用供給量に加えられるのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月16日 -

米トレサ法で初の勧告措置 「博多天ぷら たかお」が米産地を不適正表示2025年12月16日

米トレサ法で初の勧告措置 「博多天ぷら たかお」が米産地を不適正表示2025年12月16日 -

鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日

鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日 -

「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日

「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日 -

「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日

「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日 -

米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日

米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日

【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日 -

北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日

北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日 -

全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日

全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日 -

Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日

Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日 -

国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日

国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日 -

農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日

農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日 -

農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日

農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日 -

7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日

7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日 -

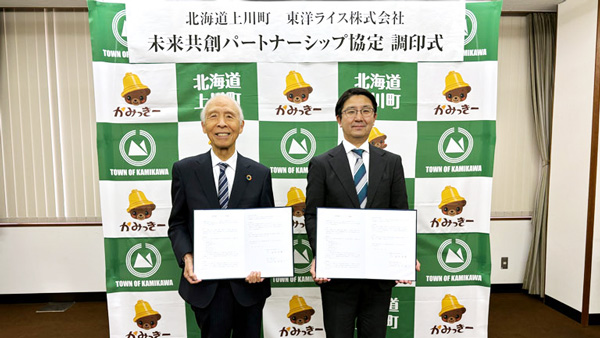

北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日

北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日