JAの活動:第30回JA全国大会 持続可能な社会をめざして

【提言】持続可能な社会に向けて 「協同の力」補う自治の理念 駒澤大学教授 姉歯曉氏【第30回JA全国大会特集】2024年9月30日

第30回JA全国大会が10月18日に開かれる。これに関連して地域経済や農業事情に詳しい駒澤大学の姉歯暁教授に「持続可能な社会に向けて」をテーマに寄稿してもらった。姉歯氏は「協同の力は徹底した民主主義の元で初めてその力が発揮される」としてみんなで問題解決を行っていく自治の理念も不可欠だという。

駒澤大学教授 姉歯曉氏

駒澤大学教授 姉歯曉氏

自給率向上より輸入で充足される食料安保ではダメな理由

すでに言い尽くされてきたことだが、基幹的農業従事者の高齢化、農村人口の減少が著しい。資材価格の高騰分が価格に転嫁できないまま、2024年通年で見た米農家の廃業ペースが過去最高となる見込みである(2024/9/6付『日本農業新聞』)。資材価格高騰の一因であるグローバルな地政学的リスクや日本の低金利・円安政策、さらに地球規模での気候変動によって、農業生産を取り巻く状況はさらに悪化し、農村地域の持続可能性が脅かされている。特に、高齢化が顕著な農村地域で、どうすれば生活し続けるためのインフラを含むコミュニティー機能を維持していくのか、あるいは育てていくのかといった課題に苦悩する地域の声は日に日に高まっている。

一方で、食料・農業・農村基本法が25年ぶりに改正されたが、自給も大切と言いながら食料安保を輸入で確保するとの方向性がより鮮明に打ち出されるに及んで、「そもそもこれまでに自給率向上などとうたっていたのがおかしいのだ。休耕地を復活させ、農地に戻すためのコストと困難さを考えれば輸入食料で備蓄と消費を賄う方が現実的だ」といった論調も目にする。こうした議論で常に欠落する視点が、国民のテーブルの上に並ぶ食の背後に人間やコミュニティーが存在しているという事実である。

「農業の多面的機能(農業が産業として利益を生み出すだけではなく、農家が受け取らず、農業が生み出している機能、例えば土壌流出防止機能や景観を保持する機能などを指す)」を持ち出すまでもなく、農業は、食料生産機能すなわち飢餓からの解放をもたらす産業であるというだけではなく、多様な職種、例えば農業以外にも林業や狩猟、今では畜害対策としてのジビエや革製品の加工など、他の多様な産業を生み出し、例えば、移住者にとっては起業のきっかけともなる資源を併せ持つ産業である。もし、国内農業をすべて捨て去り、輸入だけで食料安全保障が確立するなどと考えるのであれば、農家が、農村が人知れずになってきたこれらの諸機能を代わりに担保するものを見つけなければならない。

オリックスが兵庫県養父市での農業事業から2023年に撤退したことからもわかるように、その代替は企業では難しい。結局、農業はコストだけで動く企業には担いきれないほど、リスキーな産業なのだ。気候変動でその年の収穫がどうなるかわからない。より最適な利用ができ、確実な利益をもたらす土地を求めて移動も撤退も容易にできる企業が地域機能を維持するために農業に乗り出すなどあり得ないのであって、災害に見舞われても、それでもその農地から離れることができない家族農業だからこそ、地力を上げ、協同していく道を選ぶ、それが国内農業を維持し、多様な品種を生み出し、取り込み、私たちの食卓を豊かにしてきたのである。

協同の力で課題を解決する

今や、利益一辺倒で歩んできた結果もたらされた不均衡な構造を正す自浄能力を持つものは「協同」の力なのだと考える。

例えば、23区で一番人口が多い世田谷区では、「せたがやそだち給食」と称して地産地消を、そして同時に有機食材を用いた学校給食を提供しようと頑張っている。しかし、1965年当時は1,267戸あった農家も今や291戸へと減少している状態で、地産地消の方は基本的に「大蔵大根」だけが期間限定で提供されるほか、時にハクサイやニラなどが1校のみに提供されるにとどまっている。できれば有機食材を地産地消で学校給食にと思っても、障害となっているものが区内の農家の圧倒的な少なさ、都市農業ゆえの生産コストの高さ、量的な不足に加え、農家から給食現場に運送する手段が安定的に確保できないという問題を抱えながらの運用である。

このような状況にある世田谷区だが、有機食材については他県の有機米を購入し、生徒たちにおいしく安全なご飯を提供している。月に1回提供するのが限界とはいえ、複数の米産地の農家と連携することができたのは全国組織の農民連の協同の力である。

利益第一主義との戦いー協同の力を発揮するためには

また、岩手県遠野市はオール電化の総合食育センターを新たに建設し、ここに学校給食と高齢者向け宅配弁当の調理室がそれぞれエリアを分けて設置されており、視察で訪れる団体も多い。緊急時には委託している民間業者との間で取り結ばれた契約に基づき、ここで炊き出しが行われることになっている。遠野市の高齢者向けの配食サービスは「見守り」と一体で運用されており、調理も出来上がった弁当を運ぶのもボランティアと社会福祉協議会の職員である。「共生社会」を掲げて共に助け合い生きることを実践するこうした取り組みは、金銭的な見返りはないに等しいが、利用者の元気な姿や空っぽになった弁当箱、感謝の言葉が同じく高齢となったボランティアの充足感につながっているという。ただし、昨今の定年制延長や退職しても再雇用で働く高齢者が増えていることでボランティアの確保が難しくなってきているとの声が現場からは上がってきている。

さらにもう一つの課題が、食料生産の基盤はあるものの、児童が減少し、せっかくの地産地消給食も、学校自体が統廃合される中で食数が減少していることである。地域、学校、農業を結びつける食育という試みも、基盤となる学校そのものの統廃合で断絶する恐れが生じている。その意味で、協同の力も利益追求の壁に侵食されるリスクを抱えながらどうすれば持続可能な主体として存続していけるかを模索し続けなければならない。

例えば、調査した別の地域では、せっかく女性たちがJAからの委託を引き受け運営してきた高齢者支援のための空間をJAが閉鎖するといったことも起きている。地域の助け合いの担い手が往々にして女性であるという事実が示す不条理さに今回触れることはできないが、その女性ボランティア団体の声が届かないまま「地域の担い手」として使われるだけの協同組合では協同組合の理念を語ることはできない。

協同の力は徹底した民主主義の元で初めてその力が発揮される。なぜなら利益という第一目標が掲げられない以上、そこに加わるかどうかは個人の自由意思にもとづくしかないからである。誰にも強制されないからこそ、持続的な活動を続けていくためには、相互の意見交流や時には激しい討論も必要であり、誰もが主体として発言できるし、そして皆で受け止め、みんなで問題解決を行っていく自治の理念が必要不可欠である。「組合員・地域と共に食と農を支える協同の力」が含意する通り、すべての参加者が平等に位置付けられ、多様で独自の取り組みが各地域で行われることを心から希望したい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

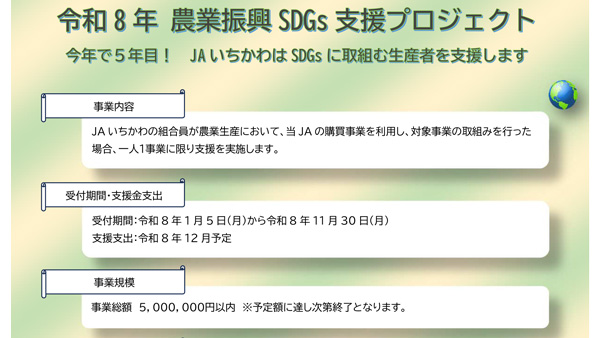

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日