【クローズアップ・基本計画】自給率議論も本格化 地方で意見交換会も 農政審企画部会2019年11月12日

多様な人々が暮らす農村へ家族農業の位置づけ重要に

9月6日に農相から食料・農業・農村基本計画の見直しを諮問された農政審(食料・農業・農村審議会)企画部会はこれまでに3回の会合を開き、11月12日の第5回会合では食料自給率と食料自給力について議論する。また、11月15日の京都市を皮切りに12月2日まで全国10都市で地方意見交換会と現地調査も実施するなど、議論が本格化してきた。これまでの議論では法人化や企業参入、先端技術などを活用した農業の成長産業化の重要性を指摘する一方、小規模農家など多様な農家が暮らす農村を持続させることや、災害が多発するなかでいかに食料の安定供給を図っていくかも重要な論点となっている。

企画部会で基本計画を議論

◆農業者確保は安定所得

企画部会はこれまで「食料の安定供給の確保」、「農業の持続的な発展」、「農村の振興」を議題とし、農水省がそれぞれ示した今後の施策方向について委員との質疑や意見交換を行ってきた。

わが国の基幹的農業従事者は平成30年で145万人。平成27年は175万人だったから3年間で30万人減少したことになる。認定農業者数は約24万人で横ばいだが、3割が65歳以上で7割に後継者がいない。集落営農は約1万5000組織あり48万haの農地を集積するが、法人化は3割程度。集落営農の解散数は平成28年から3年連続で400を超えており、世代交代が進まず集約した農地の継承が行われないおそれもある。

全農地面積は平成30年で442万haで令和7年の見通しである440万haに近づきつつある状況で、荒廃農地の発生も年平均約1.6万haと見通しを上回って発生している。

企画部会で農水省は今後の方向として、人口減少と高齢化ですべての産業で人材獲得競争が激化するなか、職業としての農業の魅力と、就農環境など地域の魅力を高めていくことが必要だとした。農地確保では地域・集落の共同活動の支援や、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化の促進などを一層図る必要があることなどを示した。

委員からは農業の魅力を高め担い手を確保するには、安定した所得がもっとも重要、との意見が多く経営所得安定対策の充実などが必要で、農水省も「所得の向上は政策の中心」との考えを示した。

ただ、担い手の動向については法人の増加による組織経営体が増えていることによって、常雇いの農業者が平成17年の13万人から30年には24万人と1.8倍以上に増えており、担い手の動向を分析していく必要があるとの指摘もあった。

その一方、現場では農地の集約は手一杯という担い手も多い現状や、荒廃農地の防止とともに、条件のいい農地開発なども担い手の確保と食料生産にとって課題となってくるのではないかとの意見もあった。

また、意欲ある新規参入者が農産加工や輸出までを経営プランに、荒廃農地を果樹園にして実績をあげている例などから、新規参入者の農地利用、取得を容易にする制度も荒廃防止に有効との指摘や、農地利用自体を粗放的農業で保全管理する方法などの提案もあった。

◆集落の連携で農地維持

就農環境など農村の魅力を高めることも課題だが、その家族経営のなかで女性が働きやすくする環境整備や家族経営協定の見直しなど、農業・農村の「働き方改革」も指摘された。

また所得も重要だが、農のある暮らしを志す移住者にも注目すべきで、ライフスタイルとして農業に従事する意欲のある人々を地域がどのように支援し受け入れていくかも今後大切になることや、集落営農の世代交代を進めるためにも、非農家の住民も含めた地域運営組織を作っていく重要性も指摘された。

実際、集落で担い手が少数派になるなかで集約された農地で営農を続けていくことに、地域住民の関心が薄れて農作業に理解が得られないなどの実態があることも指摘された。その一方、少数の農業者に農地が集約し大規模化は進んでいるが、中核の担い手が病気や事故で農作業ができなくなったときのサポート体制ができているかも、現場で課題となっているという。そうした問題も視野に集落営農の連携体制づくりなどの必要性の意見もあった。

◆農村の自立性と持続性

農村政策をどう確立、実践するかも新基本計画の大きな論点だ。とくに中山間地域は人口は1割だが、農家数、耕地面積、農業産出額とも全国の約4割を占める。

企画部会で農水省は農村振興策として▽地域資源を活用した所得と雇用機会の確保、▽中山間地域も含め農村に人が住み続けるための条件整備、▽農村地域の魅力の発揮と地域内外への発信を打ち出した。

これらの施策については(1)常に現場目線に立った実態把握と政策立案、(2)農村に住むすべての人々の所得と雇用機会の確保が基本、(3)スマート農業や新技術に対応した条件整備、(4)自立性と持続性(SDGs)に着目した政策、(5)農村の活性化に取り組む人材の確保・育成、(6)関係府省や民間との連携という6つの視点を持って推進する考えを示した。

とくに小規模農家も含めた多様な農家がそれぞれにふさわしい農業経営を確立することが重要だと強調。地域自身がその特性を見出して作物を導入し、複合経営やいわゆる6次産業化を図る。さらに小水力発電やバイオマスなどの利用で地域循環経済を拡大させることを促進する。

会合では、地域特性を活かした作物の導入にあたっては、その需要を喚起する取り組みを後押しする施策が必要との意見や、エネルギーも含めて農村の循環型経済は農村のセキュリティーの面からも重要との意見もあった。

また、都市農村の交流や農泊の取り組みでは地域ぐるみで面的に受け入れる体制など整備が必要になっている段階に来ていることや、そのコーディネーター役の育成も課題になると指摘が出た。農村から都市に出た人々がその地域と関係を持つ、いわゆる関係人口への着目や帰農支援策も重要との意見もあった。

こうした具体策で意見があった一方、企画部会で委員の中家徹JA全中会長は「農村政策全体を示すことが大事」だとして、わが国の農村をどう位置づけるかなど、省庁が連携して農村振興に関する委員会などを政府として立ち上げて検討すべきではないかと提起した。

そのほか、鳥獣被害対策も大きな論点になる。

農水省は地方意見交換会のほか、来年2月まで多くの人からの基本計画に関する意見を募集している。現場の実態を踏まえた議論が重要になる。

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

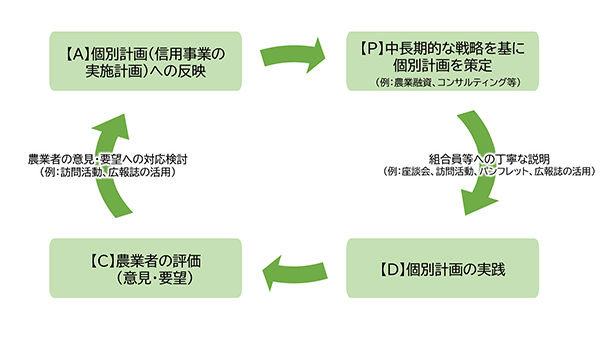

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

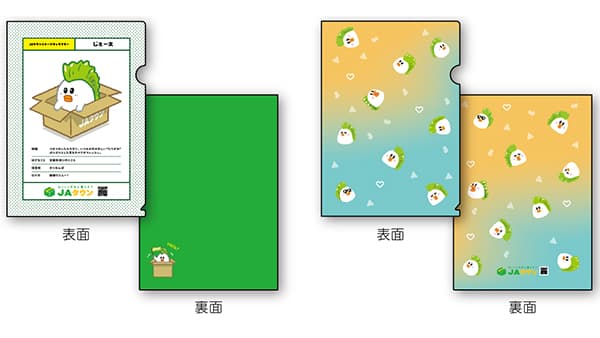

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日