【インタビュー】小野寺五典・自民党農業基本政策検討委員長 飼料用米政策を米価の岩盤政策に2020年12月11日

2021(令和3)年産では過去最大規模となる6.7万haを主食用から非主食用へ作付け転換することが求められている。そのための特別対策を農水省は3次補正予算で確保することにしており12月14日にも支援単価などが示される見込みだ。今回は自民党で水田農業問題を議論してきた農業基本政策検討委員会の小野寺五典委員長に米をめぐる情勢とこれまで党内議論、今後の課題などを聞いた。

小野寺五典・自民党農業基本政策検討委員長

小野寺五典・自民党農業基本政策検討委員長

消費拡大を支援

--米の需給をめぐる状況と今回の党内での議論の経過についてお聞かせください。

ここ数年は作況指数が平年作よりも下回るという状況が続いていましたから、結果として需給がある程度締まる傾向にありました。しかし、主食用米からそれ以外の飼料用米や、加工用米等への転換がなかなか進まない状況を心配していました。

そのなかで、今回はコロナの問題があり、とくに業務用米を中心に在庫が残り、さらに主産県で豊作基調で、これは需給が相当緩むのではないかと、当初から心配していました。ですから、早めにしっかりとした対策を打たないと平成26年のような大変な下落になる危険があり、そのために何ができるかということを議論していました。

まず米の消費拡大をしっかりしなければいけないということから、たとえば子ども食堂や、小中学校の給食で米の使用を積極的に進めていくこと、これを国も支援して行っていくことを考えました。その後は、国の農産物への販売促進支援として当初は牛肉やマグロ類、養殖魚などを販売促進するための支援制度がありましたが、そのなかに米も加えてもらい販売促進をするということになりました。これらがまず大事な対策だと思います。

しかし、そうはいってもやはり今年も平年並みの作況になり、とくに主産県では豊作になったということですから、米の需給が緩むことを心配し20万tを調整保管のなかで対応するということにしました。

ただ、この20万tはやがて来年の6月以降に市場に出てきますので、そのときに大きく需給が緩むことがないように、農家が主食用米以外に転換したくなるような魅力的な政策を3次補正予算を含めて令和3年度予算のなかでしっかり対応することを心がけてきました。

--党の議論のなかでは消費拡大も大事だが、過剰な米を国が買い上げるべきだという意見も出ました。これはどんな議論になったのでしょうか。

需給が大変になるということについては、私たちは昨年の暮れからずっとアナウンスしてきました。そして6月末まで(が提出期限)の主食用米以外への転換について、累次説明をしながら最終的には9月まで伸ばしました。それでも主食用米以外への転換がなかなかなされなかった。これはやはり生産者にもしっかり取り組んでいただきたい内容だったと思います。

今回、たとえば余剰米と言われるものをかりに買い上げ、それを飼料用米などに償却した場合、来年の作付けはやはり主食用を中心に行われてしまう懸念があります。そうするとまた結果として需給は緩んでしまう、ということにつながります。毎年、需給が緩んだものを国が買い上げ、それを飼料用米などにしていくということは、今の米政策として、やはりなかなか国民の理解が得られない政策になります。ですから、それは難しいということ、これは当初からの自民党としてのスタンスだったと思います。

--作付け転換についてはオールジャパンの体制で取り組む必要があると強調されています。何が求められますか。

農協系統のみなさんには大変努力していただいていると思います。ただ、米の集荷率からすれば農協系統だけでは米政策全体をカバーできません。ですから農協系統以外の人たちにも協力していただかないと米の需給バランスが崩れてしまう。その意味で、やはり地域の再生協を前面に出し、あるいは都道府県にも主体となってもらう。そのような認識を強めてもらうためにも、今年は早めに今の需給バランスについて広報させていただき、各県にも地域の再生協にも十分、認識してもらう。これがまず一歩だと思います。結局はオールジャパンでしっかり取り組んでいかないと、個々の農家みなさんの収益が厳しくなると思います。

飼料用米 支援水準が重要

--生産現場では飼料用米の転換が進まない理由として、いつまで支援が続くのかという政策への不安や不信感も聞かれます。

政府として飼料用米について毎年一定の水準は出しています。私は、飼料用米の制度が何か信用されないというような話より、むしろ主食用米の相場が好転したことや、業務用米を中心に需要が高まったので飼料用米から主食用米への切り替え、業務用米を中心に生産が広がったのだと思います。

ただ、残念ながら、たとえば複数年契約をしたり、あるいは事前に業務用米として契約をしていても、このコロナの状況で需要が減るなか、業務用米が多く残ってしまったということだと思います。飼料用米の政策の議論ではなくて、むしろ主食用米、業務用米の需要の高まりということが飼料用米からの転換になったのではないかと思います。

私は飼料用米の生産で(手取りが)どのくらいの水準になるかで、米価の岩盤政策になると思っています。というのは、たとえば本当に需給バランスが大変になっても、飼料用米を選択すればさまざまな交付金がありますから、それを合算すれば一定の支援水準になります。それ以上に下がるということは通常ないので、飼料用米をしっかりとした立場にすることが結果として米価の岩盤政策になると思います。

農家の方が選択をするときに、今年は需給が緩み、主食用米の相場が厳しそうだというのであれば、飼料用米を選ぶ、あるいは加工用、輸出用を選ぶなど、農家の経営のなかでどれがいちばんメリットがあるかを考えて選んでいただければと思います。

--将来の水田農業をどう考えていけばいいでしょうか。

これは毎回同じことを繰り返しているだけで、結局、水田農業の将来といっても、米の消費は毎年10万t近く減っているなかで、それに合わせて生産を考えていかなければならないということです。ということは主食用米はこれからも減っていく、それ以外に転換するということにどれだけ国も支援し個々の農家も戦略的に考えていくか、ということだと思います。

--JAグループに対して望むことは何でしょうか。

JAグループとして重要な役割があると思います。たとえば今、JAグループの示した概算金の水準が、ある面では米の相場を支えている状況にもなります。そういう意味ではJAグループの役割は農家の所得にとって重要だと思います。

それからさまざまな国の政策、たとえば主食用米以外への転換への支援について、国に何をしてほしいか、これをしっかり農家の立場で提言していただけるのがJAグループだと思います。そういう意味では農家のためにも働いていただきますし、農業政策のためにも重要な意見をいただいている。その役割はこれからも変わらないのでぜひ政府の政策とJA政策との両輪で日本の農家の所得を守っていきたいと考えています。

--当面、現場で取り組むべきことは何でしょうか。

おそらく今回の対策は過去最大規模の事業になります。これをしっかり使っていただくために、ぜひ農家の現場にしっかり届くようJAグループのみなさんにも周知の努力をお願いできればと思います。

(おのでら・いつのり)昭和35(1960)年宮城県生まれ。東京水産大卒、東大大学院法学政治学研究課修士課程修了。宮城6区。当選7回。元防衛大臣。現在、自民党組織運動本部長。

重要な記事

最新の記事

-

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

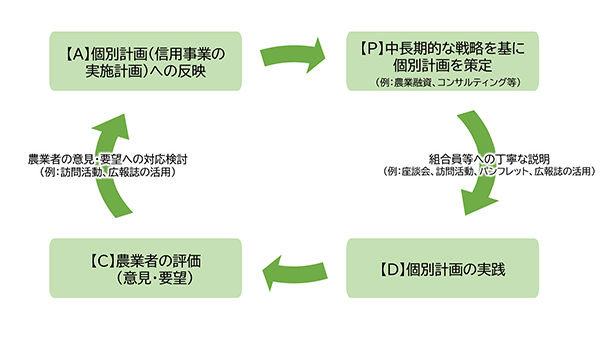

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日 -

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日