【みどり戦略の試金石 アジアモンスーン地域の食料システムとは】谷口信和・東京大学名誉教授(1)2022年2月24日

みどりの食料システム戦略はいよいよ実践の段階に入った。欧米とは異なる日本の風土的な条件を踏まえた農業・食料システムのモデル構築についてこれからどう考えていくべきか、谷口信和東京大学名誉教授に寄稿してもらった。

風土的条件どこに

みどりの食料システム戦略(以下ではみどり戦略と略記)実現に向けて、「環境と調和のとれた食料システム確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案」(実に長い名称である)が開会中の国会に上程される。すでに令和3(2021)年度補正予算で「みどりの食料システム戦略推進総合対策(25億円)」などは実施に移され、みどり戦略は「議論の段階から実践の段階」に入っている。

だが、2050年を目標年とする21世紀の一大農政転換を意味するみどり戦略・新法をめぐる議論は決して盛り上がっているとはいえない(本稿が記事になる頃に発行される『日本農業年報67 日本農政の基本方向をめぐる論争点―みどりの食料システム戦略を素材として―』(農林統計協会)はそうした状況に一石を投じる意図をもっている)。

なぜ盛り上がらない

理由は二つある。第1はみどり戦略が2050年にめざす姿の大切さは「頭では分かる」が、ハードルがかなり高いし、そこにたどり着く道筋がどうなっているのか、農業経営や地域農業との関連が今一つピンとこないからだろう。

第2は多くの関係者が抱いている素朴な疑問に丁寧に答えながら、熟議を重ねて議論を深化させる努力が不足しているからではないか。たとえば、法案の基本理念を定めた第3条2において、「環境と調和のとれた食料システムの確立に当たっては、環境への負荷の低減と生産性の向上との両立が不可欠である」(強調は筆者)と記されているのをみて驚いた。なぜなら、2月10日に法案が公表されるまで、「食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立」(2021年12月24日改訂の農林水産業・地域の活力創造プラン)のように、両立とはいっても常に生産力(生産性)向上が前面に立ち、持続性(環境への負荷の低減)が後景に位置する文章表現となっていたからである。筆者はみどり戦略が公表された直後から「持続性の確保」が主要課題であって、それを実現する上で生産力向上にも注意を払うことが必要だということを指摘してきた。しかし、その序列の転換は何らの明示的な説明もなしにいとも簡単になされるほど小さなことではないと思われる。

戦略のめざすもの

そこで改めてみどり戦略がめざす姿の核心を農業に即して整理しておこう。戦略は2050年までに農林水産業のCO2ゼロエミッション化(カーボンニュートラル)実現を最大の課題とし、化学肥料使用量の30%・化学農薬使用量の50%を低減することを通じて、有機農業の取り組み面積を25%(100万ha)に拡大することをめざしている。換言すれば、持続的な農業・食料システムの構築によって地球温暖化抑制を図ろうとするものである。その際、アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデル構築をめざすところに欧米とは異なる日本独自の課題があるとされている。

日本独自の課題とは

これを正確に理解することがみどり戦略の成否を分ける重要な論点といえる。第1のポイントは、畑作農業を基軸とする欧米とは異なって、アジアモンスーン地域に立地し、水田農業を基軸とする日本の風土的な条件をどこまで踏まえた農業・食料システムを構想するかという点に関わっている。

第2のポイントは、欧米ではすでに畜産物消費がピークを越え、穀物などの植物性食品の消費に新たな光が当たる局面に入っているのとは異なって、日本では2010年以降、食生活の欧米化の影響を強く受けた戦後世代が人口の主要部分を占める中で、引き続き穀物消費が減少する一方、畜産物消費が増加するという新たな局面を迎えているという現実をどこまで正当に認識するかという点である。

大きい飼料米の威

縮小だけでない国内農産物市場

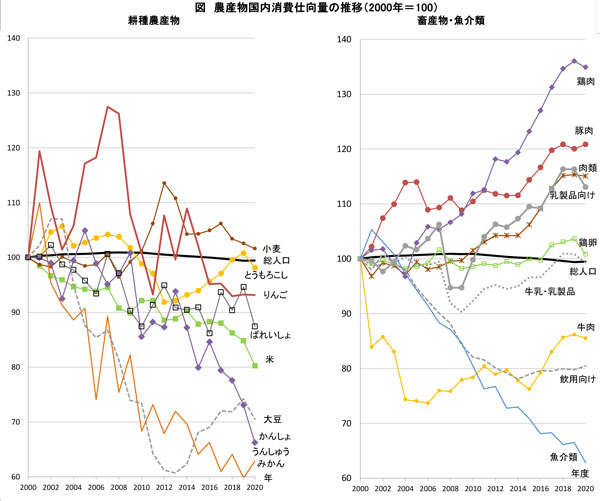

後者からみていこう。図は農産物等の国内消費仕向け量(国内生産量+輸入量―輸出量+在庫増加量)の推移を2000年度以降について、耕種農産物と畜産物・魚介類に分けて指数化して示したものである。最新の局面にしたのは、第1に、2008年を境にして日本の総人口がそれまでの増加から減少に転じたからであり、第2に、2010年に戦後生まれが人口の77・0%に達した上に、戦後団塊の世代が65歳以上の高齢者となったことから、第3に、全ての年齢世代において戦後世代の影響が決定的となって、統計に現れる食料消費構造に大きな変化が生まれたからである。

詳細な検討は別稿に譲り(谷口信和「年頭所感」『農村と都市をむすぶ』2022年1月号)、3点のみ指摘しておきたい。第1に、ほとんどの品目は人口の動態に影響されることなく、1人あたり消費量の変化に規定された消費仕向け量の変動を示している。第2に、畜産物は2008~10年を転換点として消費仕向け量の増加局面に入ったのに対し、これとは対照的な魚介類の減少傾向は昭和戦前世代と戦後世代の食料消費構造の差違(前者は魚介類、後者は畜産物の消費性向が高い)と人口構成の転換(戦後世代の比重増大)に規定されている。第3に、2012年以降のトウモロコシの消費仕向け量の顕著な増加傾向は肉類消費仕向け量の増加が主として輸入量の増加によってもたらされ、自給率が低下する中にあっても国内畜産が増産傾向に転じ、トウモロコシ輸入量が増加局面に入ったことに対応している。

この整理から明らかになることは国内需要が増加している畜産物については需要増加分だけでなく、輸入代替をも含めて国内生産が増加する可能性が存在していることである。また、それに対応させて輸入トウモロコシの代替をも含めて国内の濃厚飼料基盤を拡大することが必要であるが、需要の長期的な減少傾向が依然として継続している食用米に振り向けられる水田を、飼料用米を中心とする飼料穀物の作付けに回すことが最も理にかなっているということができる。

少子高齢化論の陥穽

にもかかわらず、農水省だけでなく、農業団体の文書でも「少子化・高齢化」を起点とした人口減少にともなう国内農産物市場の縮小から始まるフレーズが異口同音に繰り返されている。すなわち、少子化(人口減少)・高齢化(胃袋の縮小)→国内農産物(食品)市場の縮小→国際農産物(食品)市場の拡大に対応した外需=輸出指向型国内農業発展コース選択→低賃金外国人労働力に依拠する規模拡大と法人化によるコストダウンを通じた輸出農産物(食品)の低価格化・競争力獲得→農産物(食品)輸出拡大を通じた国内農業生産の拡大→食料自給率向上、といったロジカルチェーンの暗黙の承認がそこにあるといってよい。

重要な記事

最新の記事

-

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

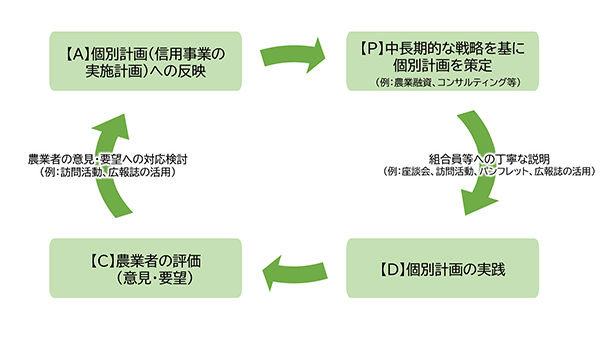

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日 -

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日