〝国の基〟食と農を守る礎に 実現しよう「協同」「共生」の平和な世界(2)新年度農協協会三役座談会2022年4月11日

【出席者】

農協協会会長・元JA全中副会長 村上光雄氏

農協協会副会長・農事組合法人となん(岩手県)会長理事 熊谷健一氏

農協協会副会長・元明治大学教授 北出俊昭氏

文芸アナリスト 大金義昭氏

地域を元気にする集落営農や支店強化

大金 基本法農政がスタートする昭和36(1961)年から展開してきた農政の帰結とも言えますね。家族農業が一貫して軽視されてきたなかで、集落営農や農協の支店機能強化が突破口になるという話ですが、それをどのように「この国のかたち」に結びつけていくのか。

熊谷 工業中心の経済によって地域社会は壊されています。「もうかる農業」のあるところはそれなりに元気だが、それ以外の集落はすでに壊れているところが多い。地域を元気にするのはやはり集落営農、支店活動だと思う。

農村である限り、農地の管理、水路の保全、除草は、非農家も含めて集落で行う。そして地域の暮らしや伝統文化を守る。これが集落営農であり、支店の協同活動です。まさに「一人の百歩より百人の一歩」だ。それによって郷土芸能も盛んになる。その仕組みをつくるのが農政であり、また農協の役割です。大規模経営だけでは集落機能を壊し、地域の分解を招きます。

村上 ただ地域にはそれぞれ特徴がある。広島県の中山間地域では、集落法人のあるところは何とかもっているが、それ以外のところでは分解は時間の問題。限界集落はあと5年もすると、法人の世話をする人がいなくなる。すでに法人の解散も出ている。

なんでこんなことになったのか。我々が若いころ夢みてきた「明るい農村」が、こんなみじめな終わり方を迎えることになろうとは思わなかった。わが国にとってそれでいいのか。少子・高齢化もあるが、やはり農家が農村でちゃんと生活できるようにしなくてはならない。

その農政は、昨年「みどりの食料システム戦略(みどり戦略)」を打ち出したが、これははっきり言って接ぎ木です。大型農家推進という台木の上に家族農業や有機農業を接ぎ木したようなもの。根本から小さな家族農業でやっていけるようにすべきであって、ちぐはぐさを感じます。

有機農業25%、2050年までに100万haをめざすとしているが、手間ひまかけて作っても、だれが買ってくれるか。国は、いままでは有機農業を軽視していて、それを今になって有機とは。自給力の向上と地産地消がちゃんとセットされないと、「みどり戦略」は本当のものにならない。

みどり戦略の裏付け必要

北出 同感です。どうやって農薬・化学肥料を減らせるか。言いっぱなしではだめ。年度ごとに綿密な実行計画をたて、有機農業で頑張っている人に意欲を持たせる政策のフォローが必要です。当然農協でも取り組むべきです。

熊谷 農薬・化学肥料を減らす特別栽培米づくりを3年で達成し、付加価値をつけて500~600円高く販売し、5年ほどは売れた。しかし、同じ米なのになぜ高く買わなければならないのかという声が取引先から出て、一般の米と同じ扱いになった。

そのとき、声をかけてくれたのが生協で、その取引が続いているが、農産物の販売は買う人が評価してくれないと成り立たない。リンゴもそうだった。見た目のよい有袋が好まれ、味のよい無袋が売れなかったが、消費者に説明し、最近は無袋が認められてきました。政府には、このように消費者を説得するための政策を求めたい。私たちはすでに20~30年前から有機農業で苦労しているのです。

大金 有機農業には、苦労に苦労を重ねてきた半世紀にわたる民間の歴史があります。いわゆる「みどり戦略」には、そうした民間技術をどう育て、支援していくかの具体的な視点が欠けている。画餅や机上のペーパーであってはならない。

北出 有機農業を実践するのは大変です。価格だけでなく、秋から草刈りをしてたい肥作りをしなければならない。多くの手間をかけて、それに見合う収量が確保できるかどうかなど、不安定な要素も多い。有機農産物は価格が高くなるので、それを政策的にどうカバーするのかが重要です。

熊谷 「みどり戦略」は線香花火だと思っている。政策・方針は単なるスローガン。具体的にだれが実行するのか、その裏付けがない。

大金 方向性は結構だが、ヨーロッパの有機農業に対する周回遅れに泡を食って策定した感もあります。農家は半信半疑といったところでしょう。では、農協はどうすべきか。農協協会は何をすべきか。

熊谷 有機農業は世間の関心を引く材料にはなる。しかし7~8割に普及するものではない。なぜなら国もそうだが、いま農協の営農指導員が現場を知らない。9割以上が非農家の職員である。いくら立派なことを言っても説得できず、農家はついてこない。

農家のことを知るためには、年に何日か農家で実習・研修させ、5年間くらいは農作業を経験させることです。それで農家を説得する力をつける。いまは現場を知らない人が政策をつくっている。現場とのつながりがないと指導はできない。コスト的に合わない有機農業は、1~2割ならできてもそれ以上は無理です。もちろん30年後もできないし、農家はやらない。それが特別栽培に取り組んできた現場の見方です。

農業を現場で知って施策提案を

大金 「急がば回れ」で、やはり人づくりですか。

熊谷 我々の若いころは農協の営農指導員が現場で99%技術指導した。現場には知識だけでは分からない病害虫もある。農家出身でないと分からないことも多い。時代が変わったからやむを得ないと言っておさめるわけにはいかない。

大金 JAグループは政府による農協攻撃の嵐の中で農業と地域を守る役割を懸命に果たしてきました。これから農協が取り組むべきことは。

村上 戦前世代がいなくなり、組合員が変質している。協同の意識を持ってもらうための組合員教育がこれから重要になる。広島県の農協は13農協のうち9農協が合併し、来年4月からスタートする。広域合併すると、支店の機能をどのように高めるか、よくよく考えてほしい。その一つとしてJA三次では、各支所が「支店だより」づくりに競争しており、全国で1位になった。合併でこのようなよいところを持ち寄って、全体のレベルを高めてほしい。

一方、全国的に考えると、農業・農協についての理解が不十分です。「食」を切り札に地域にアピールする必要がある。例えば今回のようなコロナ禍での子ども食堂の運営などに、全中が音頭をとって、考えていかないと存在意義がなくなる。切り口はいろいろあるが、国民の理解を得るよう、日常的な活動が求められます。

北出 コロナ禍のなかで、生協と一緒に子ども・学生への食事の提供などの活動も出ている。もともと協同組合は困ったときに助け合う組織であり、コロナ禍のなかでその真価を発揮することが求められる。ワーカーズコープ(労働者協同組合)の活動が見直され、農村でも若者の永住が増えており、人の考えも変わり、新しい模索もみられる。

協同組合の評価もその一つで、これまであまりにも、ばらばらにされてきた人間関係がコロナで強まった面があるような気がする。新しい生き方・国づくりの始まりです。これは協同組合の出番でもある。

大金 支店の統廃合も問われる厳しい経営環境のもとで、「ピンチをチャンスにする」ための共通認識と拝聴しました。農協協会の果たすべき役割はいかがですか。

熊谷 農協は食料生産の組織です。それに関わることにもっと力を入れてほしい。提案だが、組合員が何を求めているかについてアンケートをとってみてはどうか。そのとき重要なのは大きな農家と副業的経営を分けて考えることです。農協協会としては、その意見をまとめ、JAの新しい事業の参考にしてもらうのです。それを1、2年のうちにやってみたらどうか。

「協同」キーワードに人々のつながりサポート

大金 現場の声を聞き、現場に学ぶという姿勢ですね。

熊谷 農協は、建物や施設をつくるだけでなく、現場に具体的に人やお金を送りこむことが肝要です。3カ年計画を単に書き物で終わらせるのでなく、責任をもって実践するかどうかが重要です。

北出 経済学者の宇沢弘文先生(1928―2014)は、生前にぶらりと農協協会にこられることがよくありました。先生は、単に産業としての農業でなく「農業の営み」として経済社会だけではなく文化、歴史、自然の全てをひっくるめたものを「社会的共通資本」としてとらえていた。協同組合もその一つであり、それを実践している組織として、また「人間的尊厳」「魂の自立」「市民的権利」という自らの思いの一片を農協協会の活動に見ていたのではないか。

大金 「安保法制」や「専守防衛」など平和憲法を形骸化する動きが強まり、いまはなし崩し的に世論が同調しかねない風潮にあります。食料・農業・農村・農協について自由に語り合うことができるのは、「平和があってこそ」です。その場や機会を守り提供するのがメディアであり、JAcom・農業協同組合新聞の役割ということですかね。

村上 農協青年部の鬼怒川5原則のなかに「農協に対しては強力な実践的批判者として独立し...」というのがあります。農協協会は「よき批判者」でもありたい。また、農協人として、「協同」をキーワードに、人々のつながりをサポートし、各方面の人のさまざまな意見を取り上げ、農協運動について考える媒体としての機能を今後も引き続き発揮していきたい。

大金 農協協会の定款には「協同組合運動実践者の同志的結集をはかり」という文言があります。そのミッションを支える志を聞かせていただきました。

重要な記事

最新の記事

-

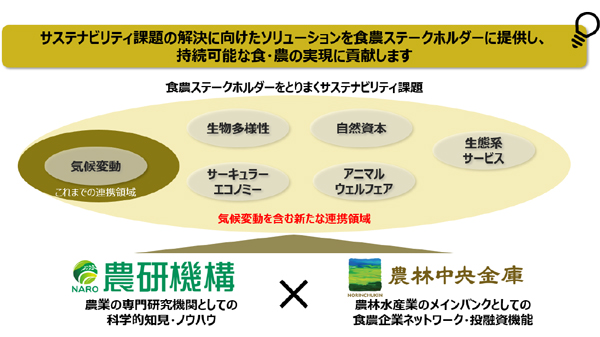

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

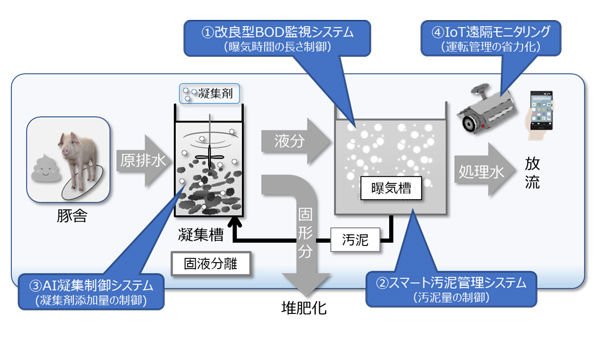

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日