【食料危機】世界の小麦と穀物需給は 試練はこれから 宮城大学・三石誠司教授2022年6月6日

ロシアのウクライナ侵攻で世界的な食料危機が叫ばれる中、アフリカや中東などでは食料をめぐるデモなども発生している。ウクライナ紛争が長期化の様相も見せる中、穀物の多くを輸入に依存する日本にとって国際的な穀物需給からは目が離せない。価格の高騰が続く小麦をはじめ世界の穀物需給は今後どうなるのか。宮城大学の三石誠司教授に寄稿してもらった。

ロシアによるウクライナ侵攻が長期化するにつれ、にわかに「食料危機」と「食料安全保障」の声が出始めた。実際、FAO(国連食糧農業機関)が公表している食品価格指数(Food Price Index)は2022年3月に過去最高の159.7を付け、4月も158.5と高止まりしている。日本国内でも肥料価格や食品価格が上昇し生産者だけでなく消費生活への影響が出始めている。

コロナ危機の後に食料危機ではたまらないが、国際的な食料貿易の大きな流れ(グローバル・フードシステム)は、日本からだと全体を把握しにくい。そこで、本稿では主として穀物に焦点を当て状況を考えてみたい。

世界の地域別穀物バランスは

世界の穀物需給を構成しているフードシステムは小麦、コメ、粗粒穀物(中心はトウモロコシ)の3つが代表的なものである。これに通常は穀物ではなく油糧種子として分類される大豆が加わる。穀物の視点から見た食料問題の本質は、純粋な穀物生産量約28億トンに油種種子の約6億トンを加えた全体、約34億トンの資源配分とみれば良い。

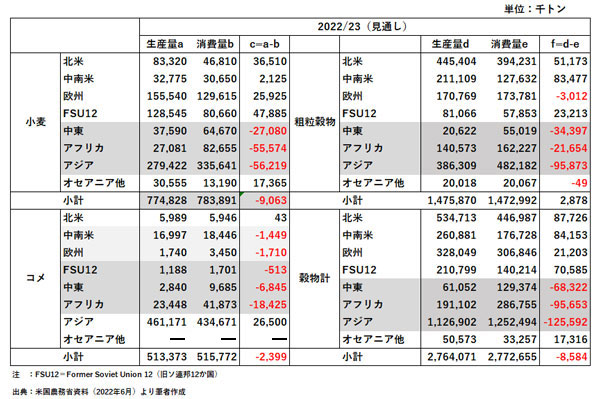

さて、表1は、国という枠を取り払い、世界のどの地域でどの程度、穀物が生産・消費されているかである。繰越在庫を省き、単純に単年度の生産と消費を記し、右側に過不足を示している。

一見してわかるのは、世界のどこで穀物が「余り」、どこで「不足」しているかである。品目にもよるが、北米・南米・欧州で余り、中東・アフリカ・アジアで不足している。「不足」地域は、恒常的に穀物を輸入しなければならない。

例えば、小麦が「不足」している中東・アフリカ・アジアは、年間約1億4,000万トンを輸入しなければ飢える。これが目に見える「食料問題」だ。これらの地域は小麦を主食とする限り、輸出余力のある地域に頼らなければ単年度均衡すら成立しない。

さらに、アジアではコメ輸出余力が約3,000万トンに対し、小麦の不足分が約6,000万トンという現実がある。机上の空論として、アジア全域のコメ生産量が10%増加すれば、約4,500万トン生産量が増え全量代替可能だが、現代人はパンやパスタ、ピザ、クッキーなど小麦製品が無い生活に耐えられるかというリアリティと合わせて考える必要がある。粗粒穀物のバランスも基本は同じである。では、具体的に各国の動きを見てみよう。

各国の動き

日本の場合、コメが自給できているため穀物は基本「輸入」一方通行、輸出は微々たるものだ。広く見れば、アジア人の主食はコメ、欧米人の主食は小麦という見方が出来るが、現実はそれほど単純ではない。

実際、食料需給表(令和2年度概算値)を見ると、日本のコメの年間消費量786万トンに対し、小麦消費量は641万トンである。これを、まだコメが多いと考えるか、既にコメと小麦は実質的に「主食の両輪」と考えるかは意見が分かれるが、少なくとも小麦に関する限り、需要量の86%(552万トン)は輸入、つまりコメと小麦の合計のうち約4割は輸入頼みである。そこで世界の小麦生産国を見ると以下のとおりとなる。

小麦生産の上位3か国・地域は、EU(1億3,650万トン)、中国(1億3,500万トン)、インド(1億850万トン)であり、最近話題のロシア(8,000万トン)、米国(4,705万トン)、カナダ(3,300万トン)、オーストラリア(3,000万トン)ときて、ウクライナ(2,150万トン)と続く(米国農務省、2022年5月公表)。

EUは現在27か国の集合体だが、1国として見ると、EU、中国、インドが3強である。これら3か国の小麦使用量は各々、1億850万トン、中国1億4,400万トン、インド1億500万トンである。単純に上位3か国・地域の生産量から消費量を引くと、2,800万トン、▲900万トン、350万トンとなる。

要は、EUには多少の輸出余力、中国はマイナス(つまり輸入国)、春先には1,000万トンほど輸出余力があると見られたインドも、実は生産・需要の単純比較で言うと持続的輸出余力は無く、あくまでも単年度限り(5月には800万トンに減)、ということになる。

もちろん、実際の輸出は前年の繰越在庫との関係があり、この数字通りにはならない。米国農務省の小麦の輸出見通しは世界で約2億トン、第1位は3,900万トンのロシアである。これにEU3,600万トン、オーストラリア2,500万トン、米国2,100万トン、アルゼンチン1,400万トンが続く。さらに600~1,000万トン水準の輸出国が数か国存在する。

国単位で見た場合、とにかく今年、小麦を最も輸出できる国はロシアである。そしてロシア・ウクライナから本来なら輸出可能な穀物は既に約2,000万トン水準に達しているとも伝えられているからこそ、両国とそれなりに良好な関係を持つトルコを仲介にし、国連を交えて小麦の輸出交渉が継続中...というところのようだ。

最短距離と最小コスト、そしてカントリー・リスク

こうした状況を見ながら、いずれにせよ輸入国は自国の国内在庫を踏まえ、時間との戦いの中で必要量の調達に頭をめぐらすことになる。日本の場合、世界で有数の小麦生産国の中国が同時に消費国・輸入国でもあるため、距離的には近くても中国産小麦は難しい。また、地理的な距離という点ではロシアが近いが、ロシアの小麦生産地はユーラシア大陸の内陸部であり、極東まで輸送するには貨車と輸出港の港湾施設が不可欠である。現状はとても十分とは言えない。

このためわが国は伝統的に北米(米国・カナダ)とオーストラリアを調達元としてきた。今までのところ、この戦略は極めてうまく機能してきている。この3か国は生産量も比較的安定しているし、大型輸送船による海上輸送のノウハウも蓄積されてきた。

これに対し、ロシア産あるいはウクライナ産小麦を陸路あるいは黒海から地中海ルートで輸入していた国々は最初に影響を受ける立場になる。黒海ルートが使えない、あるいは輸送数量が大幅に減少した場合の代替ルートはどうなるか。地図(というよりも本当は地球儀)を見て考えるとよくわかる。

海上輸送が不可能な場合、トラックや貨車、あるいはコンテナなどによる陸上輸送があるが、数量はかなり限定される。必要量が十分に手当できない場合、国民を飢えさせれば国内の社会不安と政情不安につながるため、とにかく輸入するしかない。

日本人の感覚ではなかなか思いつかないが、ブラジルやアルゼンチンからアフリカ大陸は意外と近い。何と言ってもヴァスコ・ダ・ガマやコロンブスの時代から慣れた大西洋航路である。それを意識したせいか、例年なら小麦の純輸入国であるブラジル(国内生産850万トン、国内需要1,200万トン)からも今年は繰越在庫を放出する形で280万トン程度の小麦輸出がありそうだ。行先は恐らくアフリカ諸国である。

また、アジアでは中国の小麦輸入量(950万トン)を超えるインドネシア(1,100万トン)がどこから小麦を買い付けるかも興味深い。太平洋思考(志向?)に慣れた日本人には近隣のオーストラリアや北米がすぐに浮かぶがどうであろう。

例えば、インターネットの距離サイトを見ると、直線距離ではサンパウロからジャカルタの方がジャカルタからニューオリンズよりも近い。ブラジルからはアフリカ南端の喜望峰を超え、インド洋を一直線に進めばそこはかつての香料諸島、インドネシアである。こうなると世界史の大航海時代そのものではないか。

* *

思い起こせば、1980年、米国カーター政権が旧ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議して対ソ穀物禁輸を実施し、武器としての食料、そして安全保障論が燃え上がった。終わってみればソ連はアルゼンチンから穀物を輸入し、カーター政権は輸出先を喪失した米国内農家の支持を大きく喪失した。「地球は丸い」ということをあれだけ痛感したことはないが、今回はどうなるか。

当面の小麦は昨年の在庫と世界各国間の調整、そして北半球の収穫へと動くが、その後は年末以降新穀の作付けが加わる。本当の試練は今年ではなく来年であろう。

重要な記事

最新の記事

-

米農家(個人経営体)の「時給」63円 23年、農業経営統計調査(確報)から試算 所得補償の必要性示唆2025年4月2日

米農家(個人経営体)の「時給」63円 23年、農業経営統計調査(確報)から試算 所得補償の必要性示唆2025年4月2日 -

移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日

移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日 -

移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日

移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日 -

変革恐れずチャレンジを JA共済連入会式2025年4月2日

変革恐れずチャレンジを JA共済連入会式2025年4月2日 -

「令和の百姓一揆」と「正念場」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月2日

「令和の百姓一揆」と「正念場」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月2日 -

JAみやざき 中央会、信連、経済連を統合 4月1日2025年4月2日

JAみやざき 中央会、信連、経済連を統合 4月1日2025年4月2日 -

サステナブルな取組を発信「第2回みどり戦略学生チャレンジ」参加登録開始 農水省2025年4月2日

サステナブルな取組を発信「第2回みどり戦略学生チャレンジ」参加登録開始 農水省2025年4月2日 -

JA全農×不二家「ニッポンエール パレッティエ(レモンタルト)」新発売2025年4月2日

JA全農×不二家「ニッポンエール パレッティエ(レモンタルト)」新発売2025年4月2日 -

姿かたちは美しく味はピカイチ 砂地のやわらかさがおいしさの秘密 JAあいち中央2025年4月2日

姿かたちは美しく味はピカイチ 砂地のやわらかさがおいしさの秘密 JAあいち中央2025年4月2日 -

県産コシヒカリとわかめ使った「非常時持出米」 防災備蓄はもちろん、キャンプやピクニックにも JAみえきた2025年4月2日

県産コシヒカリとわかめ使った「非常時持出米」 防災備蓄はもちろん、キャンプやピクニックにも JAみえきた2025年4月2日 -

霊峰・早池峰の恵みが熟成 ワイン「五月長根」は神秘の味わい JA全農いわて2025年4月2日

霊峰・早池峰の恵みが熟成 ワイン「五月長根」は神秘の味わい JA全農いわて2025年4月2日 -

JA農業機械大展示会 6月27、28日にツインメッセ静岡で開催 静岡県下農業協同組合と静岡県経済農業協同組合連合会2025年4月2日

JA農業機械大展示会 6月27、28日にツインメッセ静岡で開催 静岡県下農業協同組合と静岡県経済農業協同組合連合会2025年4月2日 -

【役員人事】農林中金全共連アセットマネジメント(4月1日付)2025年4月2日

【役員人事】農林中金全共連アセットマネジメント(4月1日付)2025年4月2日 -

【人事異動】JA全中(4月1日付)2025年4月2日

【人事異動】JA全中(4月1日付)2025年4月2日 -

【スマート農業の風】(13)ロボット農機の運用は農業を救えるのか2025年4月2日

【スマート農業の風】(13)ロボット農機の運用は農業を救えるのか2025年4月2日 -

外食市場調査2月度 市場規模は2939億円 2か月連続で9割台に回復2025年4月2日

外食市場調査2月度 市場規模は2939億円 2か月連続で9割台に回復2025年4月2日 -

JAグループによる起業家育成プログラム「GROW&BLOOM」第2期募集開始 あぐラボ2025年4月2日

JAグループによる起業家育成プログラム「GROW&BLOOM」第2期募集開始 あぐラボ2025年4月2日 -

「八百結びの作物」が「マタニティフード認定」取得 壌結合同会社2025年4月2日

「八百結びの作物」が「マタニティフード認定」取得 壌結合同会社2025年4月2日 -

全国産直食材アワードを発表 消費者の高評価を受けた生産者を選出 「産直アウル」2025年4月2日

全国産直食材アワードを発表 消費者の高評価を受けた生産者を選出 「産直アウル」2025年4月2日 -

九州農業ウィーク(ジェイアグリ九州)5月28~30日に開催 RXジャパン2025年4月2日

九州農業ウィーク(ジェイアグリ九州)5月28~30日に開催 RXジャパン2025年4月2日