G7広島サミットの功罪 G7の力の低下顕著 壊れた民主主義再創造の議論なく 哲学者 内山節氏2023年6月27日

G7広島サミット(先進7カ国首脳会議)から1カ月が過ぎた。「G7広島サミットの功罪」をテーマに、改めて哲学者の内山節氏に寄稿してもらった。

先進国が世界を牛耳る時代の終わり

内山 節氏(哲学者)

内山 節氏(哲学者)

今春におこなわれたG7広島サミットで何よりも強く感じられたのは、G7諸国の力の低下であった。たとえばG7諸国を合計したGDP(国内総生産)の世界シェアは、1980年代後半には7割近くを占めていたが、最近では4割ほどに低下している。中国だけではなく、グローバルサウスと呼ばれているインドや南アフリカ、南米などの南の国々の経済成長も着実に進行し、G7に集う先進国が、世界を牛耳れる時代は終わりはじめた。

没落する先進国が、それでもなお世界のなかで力を持ち続けるにはどうすればよいのか。サミットに集まってきた国々の課題は、根本的にはこのことにあるといってもよい。そしてこのような課題があるからこそ、G7諸国は20世紀の終盤に入ると、自国の基盤強化に向けて走り出した。

求められた食料とエネルギーの自給体制確立

とすると、そのためには何が必要なのだろうか。第一に目指さなければならないことは、食料とエネルギーの自給体制の確立だった。このふたつが脆弱(ぜいじゃく)では、不安定化する世界に対応する力が低下する。

といっても、食料問題では大半の国はすでに強い基盤を構築していた。2019年の統計をみると、自給率233%のカナダを筆頭にして、フランスも米国も100%を超えている。ドイツは84%、英国は70%となっているが、コーヒーを飲み、南方系の果実を食べたりしている今日の食生活を考慮すれば、ドイツ、英国も自国で生産できるものはほぼ自給できていると考えてよいだろう。自給率が低いのは、58%のイタリアと4割を切っている日本だけである。

それに対してエネルギー自給率は、日本も欧州のG7加盟国も決して高くない。そして、だからこそ欧州の国々は再生可能エネルギーへの依存度を高める政策をすすめた。太陽光や風力による発電は、国内エネルギーによる発電だといってもよいからである。EU(欧州連合)は、温暖化防止、二酸化炭素対策を旗印として、2035年以降の石油由来のガソリン車の販売を全廃する政策を打ち出している。それに対しては、バッテリーなどを生産する過程で排出される二酸化炭素量などを考えれば、必ずしも電気自動車がベストではないという意見も存在するが、いまのところEUは政策を変更する様子はない。なぜならこの政策の核心は、二酸化炭素の問題よりも、エネルギー自給率の向上という課題の方にあるからである。再生可能エネルギーを増やし、石油や天然ガスの産出国の影響を受けにくい国をつくる。いわばこの政策も国の基盤を強化するための政策である。

さらに第三の課題として、半導体やデジタル機器などを生産するとき欠かせない素材や部品、製造装置などのサプライチェーンを自分たちの手の中に置いておく必要性がある。これは一国で完結させるものではなく、先進国が協力しあって実現する方向で動いている。

優位性示す理念の提示も目的に

第四に、自分たちの優位性を示す理念の提示も必要だった。経済力では支配力が弱まっても、自分たちは世界でもっとも優れた理念をもっていると宣言することによって、欧米諸国は自分たちが世界の指導者でありつづけようとした。こうして、自由、民主主義、人権といった「西側」の理念が提示され、いま世界は民主主義国と権威主義国との対立、併存のなかにあるという世界観を、強力に打ち出すようになった。

もちろん私は、自由や民主主義を否定しているわけではない。だが自由や民主主義は、実際には、どこの国でも不完全なものでありつづけている。いま私たちが直面しているのは、とりわけ、壊れた民主主義という現実である。だがこの壊れた民主主義をいかに再創造するのかといった議論がサミットでおこなわれることはなかった。

サミットでの目的は、自分たちが最も優れた理念を有していて、ゆえにこれからも世界の指導者でありつづけるべきだということを宣言することの方にあったからである。

世界の支配力の弱体化が進んだとき、欧米先進国はそれでもなお自分たちが力を持ち続ける方策を探った。その試みのひとつはEUの創造だった。多くの欧州人には、欧州こそが世界の中心であるべきだという気持ちがある。ところが世界の中心たる地位を米国に奪われ、20世紀終盤には日本の経済力も大きくなってくる。そういう状況のなかで、欧州の復権を目指して結成されたのが、EU、欧州連合だった。欧州がひとつになって世界の支配力を回復しようという試みである。

だがその後も旧途上国が次々に経済力をつけてくる。さらには米国の没落もはじまり、日本も経済力を弱体化させてきた。もはやかつてのように、いくつかの先進国が世界を支配する時代は戻ってこないだろう。とすれば、どのようにすれば自分たちは力を維持することができるのだろうか。

この問いに対する対応が、G7各国の基盤強化だった。欧州の国々はEUの共通農業政策を策定し、地域政策と一体化させた直接支払制度をつくりだした。この政策は余剰農産物対策という一面も持っていたが、農業維持と農村維持を一体化させることによって、農業基盤の持続性を確保しようという政策でもあった。さらに今日では、エネルギー自給率の向上を目指して、再生可能エネルギーの増加へと舵を切っている。

高いレベルでの食料自給率を確保し、エネルギー自給率も向上させる。さらには先端産業に欠かせない素材、部品、製造装置などのサプライチェーンを多国間で整備する。とともに自由、民主主義、人権といった「西側」の理念を、世界が取り入れるべき理念として提示し、そのことによって、これからも歴史の指導者であろうとする。広島サミットは、このような戦略を土台において開かれていたのである。

世界に提起できる理念なき日本

とすれば、日本でサミットが開かれることだけで満足してしまっていた日本の政府は、余りにも情けない。抜本的な農業、農村の維持政策もなく、エネルギー政策では再生可能エネルギーの拡大へと大きく踏み出すこともできない。どのようなかたちでサプライチェーンを構築していくのかという企画力もないし、世界に提起する日本の理念ももたない。広島でおこなわれていたにかかわらず、核兵器を廃絶するための理念も日本の政府は持ち合わせていなかったことを、広島サミットは示していた。

残念ながら、このような日本の政治、政府の劣化した状態と、私たちはこれからも付き合っていかなければならないのである。

重要な記事

最新の記事

-

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(1)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(1)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日 -

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(2)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(2)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日 -

JA全農が新規採用職員入会式 石川佳純さんが激励 279人に辞令2025年4月1日

JA全農が新規採用職員入会式 石川佳純さんが激励 279人に辞令2025年4月1日 -

ベトナム産米、2万トンの日本向け輸出計画 国産米に近いジャポニカ米 きらぼし銀行支援2025年4月1日

ベトナム産米、2万トンの日本向け輸出計画 国産米に近いジャポニカ米 きらぼし銀行支援2025年4月1日 -

政府備蓄米 第2回入札は100%落札 60kg2万722円2025年4月1日

政府備蓄米 第2回入札は100%落札 60kg2万722円2025年4月1日 -

米卸の在庫 集荷業者外からの仕入れ増える 2月末2025年4月1日

米卸の在庫 集荷業者外からの仕入れ増える 2月末2025年4月1日 -

全国の総合JA数 496 4月1日現在2025年4月1日

全国の総合JA数 496 4月1日現在2025年4月1日 -

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(1)2025年4月1日

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(1)2025年4月1日 -

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(2)2025年4月1日

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(2)2025年4月1日 -

7年産米概算金は先物市場の価格が参考に【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月1日

7年産米概算金は先物市場の価格が参考に【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月1日 -

活力ある土づくり実践集団連絡協議会研修会を開催 JA全農山形2025年4月1日

活力ある土づくり実践集団連絡協議会研修会を開催 JA全農山形2025年4月1日 -

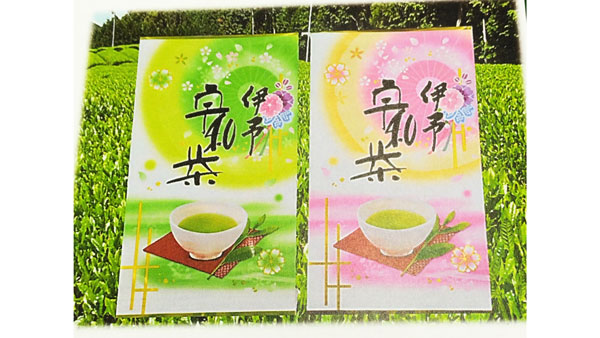

山あいで育った「宇和茶」の甘みと香り 遠赤外線製法でじっくり乾燥 JAひがしうわ2025年4月1日

山あいで育った「宇和茶」の甘みと香り 遠赤外線製法でじっくり乾燥 JAひがしうわ2025年4月1日 -

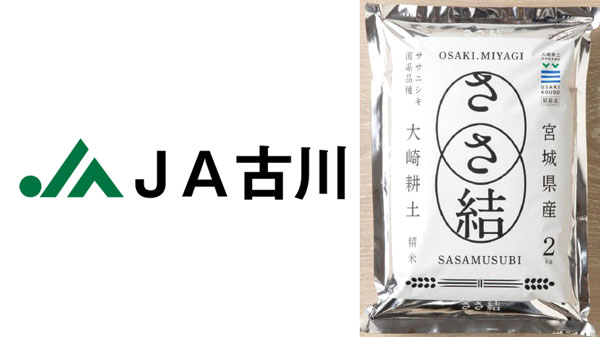

ササニシキのDNA継ぐ新たな神話 大崎耕土が生んだ「ささ結」 JA古川2025年4月1日

ササニシキのDNA継ぐ新たな神話 大崎耕土が生んだ「ささ結」 JA古川2025年4月1日 -

北総台地で育った「べにはるか」使った干し芋 サツマイモ本来の自然な甘み JA成田市2025年4月1日

北総台地で育った「べにはるか」使った干し芋 サツマイモ本来の自然な甘み JA成田市2025年4月1日 -

和歌山の旬を産地直送で「ココ・カラ。和歌山マルシェ」オープン JAタウン2025年4月1日

和歌山の旬を産地直送で「ココ・カラ。和歌山マルシェ」オープン JAタウン2025年4月1日 -

JAみやざき「Tege Mahalo(テゲマハロ)」リニューアルオープン JAタウン2025年4月1日

JAみやざき「Tege Mahalo(テゲマハロ)」リニューアルオープン JAタウン2025年4月1日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2025年4月1日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2025年4月1日 -

【役員人事】農林中金アカデミー(4月1日付)2025年4月1日

【役員人事】農林中金アカデミー(4月1日付)2025年4月1日 -

埼玉県で開催予定の第75回全国植樹祭に木製品寄贈、木育授業も実施 農林中金2025年4月1日

埼玉県で開催予定の第75回全国植樹祭に木製品寄贈、木育授業も実施 農林中金2025年4月1日 -

300名にプレゼント「農作業スタートダッシュ応援キャンペーン」4/1から開催 デンカ2025年4月1日

300名にプレゼント「農作業スタートダッシュ応援キャンペーン」4/1から開催 デンカ2025年4月1日