【緊急インタビュー 資源・食糧問題研究所 柴田明夫代表に聞く】 食料を「武器」にする新たな動き2023年7月20日

ロシアがウクライナ産穀物の輸出を巡る合意からの離脱を発表した。国連は「食料危機に拍車がかかる」と警鐘を鳴らす一方、日本への影響は見えづらい面がある。「迫る食料危機」へのシグナルと捉え、「今こそ日本の食料安全保障を考えるうえで戦略備蓄の再考が求められる」と語る、資源・食糧問題研究所の柴田明夫代表に緊急インタビューした。

資源・食糧問題研究所 柴田明夫代表

資源・食糧問題研究所 柴田明夫代表

ロシアの穀物合意離脱は「迫る食料危機」へのシグナル

――今回のロシアの穀物合意離脱をどう見ていますか。

ロシアによる食料市場の分断だ。ロシアは過去にも3回ぐらい離脱のフェイント(揺さぶり)をかけてきたことがある。そもそも2022年7月にロシアが合意した穀物イニシアティブとは、(ウクライナ産穀物の)輸出先である中東、北アフリカ、南アジアなどの貧しい国々で飢餓問題が発生していたので、安全に海上輸送するための回廊を黒海に設けることだった。ところがウクライナ戦争後の輸出は、干ばつに見舞われたヨーロッパ向けが過半を占め、そのほか4分の1はトルコ、自国で穀物生産できるエジプトなどに変わった。つまり、「貧しい国に行っていないではないか」というロシア側の言い分も一理あり、今回の離脱はかなり本気なのではないか。

一方、ロシア産小麦の供給量は1億トンとも言われ、国内需要の4000万トンを差し引いてもふんだんに供給量がある。それが思うよう輸出できていないという面もある。ロシア側もロシア・アフリカ会議を睨んで仲間を増やしたいという思惑がある。敵対国か友好国かをふるいにかけながら、カスピ海-トルコ経由での輸出ルートもできているので、ロシアが食料を「武器」にする新たな動きに警戒する必要がある。

――「迫る食料危機」への認識は。

食料危機は、今回のロシアの穀物合意離脱の問題だけに限らず、世界的には2000年後半からの地球温暖化による異常気象など様々な複合要因の結果だ。さらに2020年はコロナ蔓延、パンデミックとサプライチェーンの寸断、2021年は北米での大干ばつによるカナダ、アメリカ、小麦の減産と小麦価格の高騰、そして2022年のウクライナ戦争...と連鎖的な問題で引き起こされている。足元では、ウクライナ戦争が始まってから1年以上が経過して、アメリカ農務省の生産見通しも上方修正し、価格は下降傾向だったが6月から再び上昇傾向に転じている。

こうした価格の上昇傾向の要因の1つには天候問題がある。ウクライナ南部の巨大なダムの決壊もそうだが、日本の農地面積に匹敵するほどの被害だけに今後の穀物価格の高騰に影響してくる可能性がある。こうした中、アメリカは当初、楽観的な強気の見通しから7月の需給見通しも特に修正されなかったが、8月の見通しでは修正される可能性が高い。ロシアが合意に復帰する可能性もまだあるが、今回の問題が長引けば8月以降は色々なツケを支払わされる可能性はある。

グレート・リプライシングの時代が到来

――日本政府の動きは。

日本政府は積極的には動いていない。というのも今年1~5月の農産物輸入価格は下がって落ち着いていた。輸入小麦の政府売渡価格は2021年に19%アップして6万1820円に引き上げられた。これはウクライナ戦争前。これが2022年4月には17.3%アップして7万2515円。ウクライナ戦争から1年を経過した今年の4月にまた改定され7万6750円と上げ幅は5.8%に抑えられたが3売渡価格連続で引き上げている。2022年の年明け以降、小麦価格の上昇から製粉会社の値上げに続き、諸々食品価格が上がり、価格転嫁が進んで消費者物価の上昇につながっている。

こうした価格体系の上方シフトは、食料に限らずエネルギーや鉱物資源、サービス、人件費などあらゆるコストが上昇している。この2~3年で世界の環境が変わった。これまではグローバル経済が進む中で物価も金利も安定していた中で経済合理性を追求するグレート・モデレーションの時代だった。日本は食料を外部依存し、食料安全保障を保持してきた。しかし、コロナ、異常気象、戦争、中国の台頭などから世界情勢は大きく変わり、あらゆるコストが上昇する局面に入ったグレート・リプライシング(価格大調整)時代の到来とも言えよう。こうした中で日本の食料を考える必要がある。

基本法見直し論議で食料安保に焦点、戦略備蓄の再考を!

――長年のデフレからの脱却がウクライナ戦争によってもたらされました。

日本の農業者からみれば、これまでは農産物価格は上がらなかった。これからは再生産可能な形で価格転嫁していくことがどうしても必要になる。現在、見直しが進んでいる「食料・農業・農村基本法」についても、食料安保の観点から輸入及び備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保することが述べられている。ただ、日本の食料自給率は30%台後半と世界的にも非常に低い水準だ。食料安全保障を考える場合、国内生産の拡大、戦略備蓄、輸入依存度について本来の食料安保に焦点を当てる必要がある。

現在の基本法の見直しでは国家食料備蓄について国内の備蓄を減らして、民間の在庫あるいは海外の在庫、例えばアメリカ、カナダ、オーストラリアの在庫を見込んだ計画となっており、これでは国際的な食料安保や国家食料備蓄の考え方とは相容れないということだ。つまり基本法の見直しの認識は世界的には通用しない。今回のロシアの穀物合意離脱を対岸の火事とせず、「迫る食料危機」へのシグナルと捉え、今こそ日本の食料安保を考えるうえで国家食料備蓄のあり方、戦略備蓄について再考すべきだ。

重要な記事

最新の記事

-

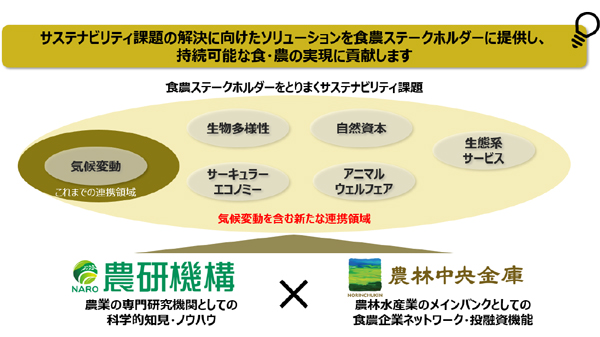

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

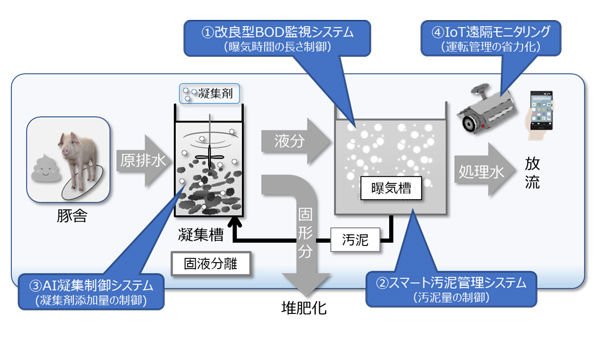

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日