【食料供給困難事態対策法を斬る】農家に法的義務 営農の自由を制約 近畿大名誉教授・池上甲一氏2024年6月24日

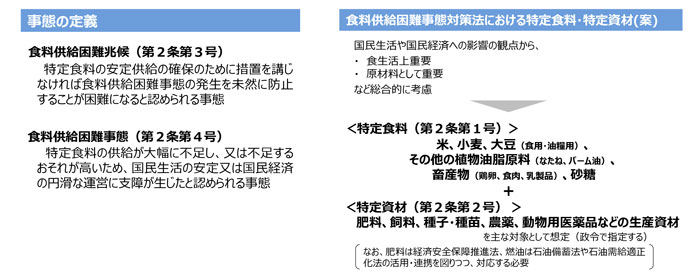

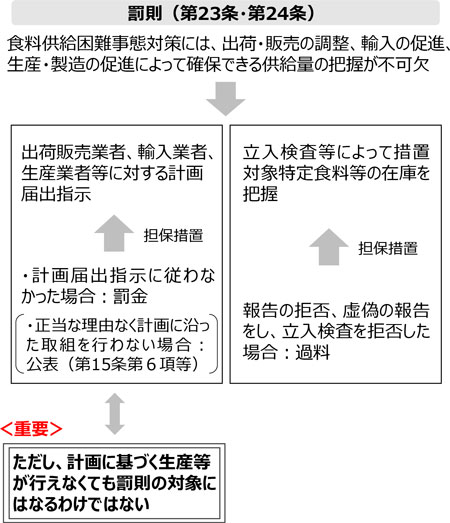

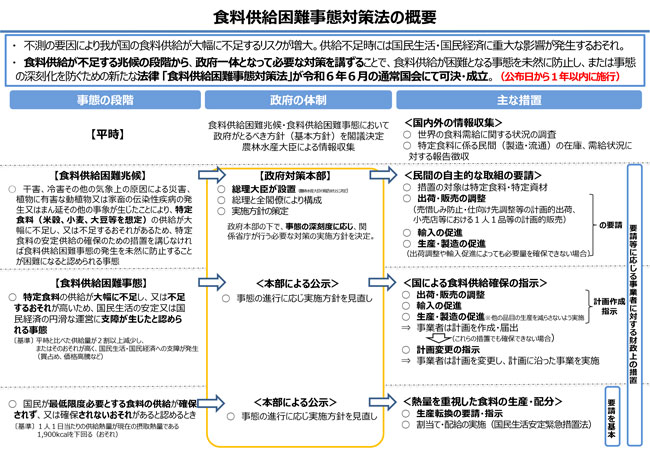

人口増加や気候危機、世界政治の情勢の変化にともなう食料や生産資材の調達リスクの高まりなどを理由に、政府は食料安全保障の強化を理念とした基本法改正を行うとともに、不測時の食料供給確保のために新たに「食料供給困難事態対策法」を国会に提出、6月14日に成立した。同法では事態によっては政府が農業者に生産転換を求めることの規定されている。問題点はどこか。国会審議で参考人として意見を述べた近畿大学名誉教授のの池上甲一氏は農家の「営業の自由」を制約すると指摘する。

近畿大名誉教授

近畿大名誉教授

池上甲一氏

自由な営農を制約?

食料供給困難事態対策法は2024年6月14日に成立した。同法はおもな対象者となる農家や農業団体の視点を備えておらず、そのために自由な営農を制約する内容となっている。最大の懸念事である。そのことは、2週間ほどで2万筆以上の賛同を集めた、同法の廃案を求めるオンライン署名が農家の提起によるものだった点によく表れている。

提案者は、8年前に脱サラして中山間地域に新規就農し、水田にユズを植えて6年目の今年になってようやく収穫期を迎えた。仮に本法が発動されれば、この農家の8年間の努力は無に帰してしまいかねない。というのは、食料供給が困難になったと政府が判断すれば、イネ、麦や大豆など「特定食料」への転換を実質的に強制されかねないからである。本法は、中山間地域の農業と農村の柱になるべき貴重な存在であるこの農家の前途と希望を奪ってしまう恐れが高い。

農家・農協に「法的義務」

日本国憲法第22条は「職業選択の自由」を規定している。職業選択の自由には、「営業の自由」が内包されていると理解するのが通説である。したがって、本法は憲法第22条に違反すると解されても仕方がない。

もちろん条文上は、食料供給が困難になると予測される程度に応じて、出荷販売の調整の「要請」⇒「出荷販売計画」の作成指示⇒「出荷販売計画」の変更指示と、緩やかな体裁をとっている。しかし、本法は農家や農協などが計画通りに出荷販売する「法的義務」を定めており、その義務に従わないと氏名の「公表」と20万円以下の罰金が課される。

言うまでもなく、日本農業は「特定食料」以外にも、多様な農産物を生産している。花卉作や果樹作、畜産などの部門は専業農家が多く、日本農業の中核を担っている。こうした農家は、本法の発動に怯えながら経営することとなる。干ばつ・熱波・洪水、動植物の病虫害、あるいは紛争・戦争などはいつ発生してもおかしくないし、また食料供給困難の兆候を捉えることは非常に難しいからである。とすれば、本法は将来を見通した計画的な農業投資や営農意欲に悪影響を与える恐れもある。いったん、作目転換をした農地を再び果樹や花卉に戻すことも農家の負担になる。したがって、本法は営業の自由の直接的な侵害だけではなく、間接的にも営業の自由を阻むことにつながる。

以上のような法的な枠組みを考慮すると、本法は明治末から大正期にかけて行われた「サーベル農政」を想起させる。サーベル農政とは、生産力を上げるために行われた強圧的な農政のことである。農事改良の指示に従わないと、罰金刑だけでなく、サーベルをつけた警察官が取り締まりを行ったので、このように呼ばれることになった。サーベル農政の暴力性は明治政府の「反農民的性格」を示すものであったと言われている。いまこそ改めて、歴史に学ぶべきである。

それでは、食料供給困難事態法の問題点を踏まえ、どのような食料・農業政策が求められるのかについて簡潔に述べたい。

モザイク的農業構造こそ

今後、世界の食料需給は厳しくなる見込みである。本法第1条も、「世界の食料の需給及び貿易が不安定な状況になっている」ことを認めている。とすれば、最優先すべき食料政策は国内食料生産の維持・増強であり、次いで食料供給困難事態に備える効果的な備蓄制度の構築であることは論を俟たない。

食料生産は人(労働)、農地、資本を組み合わせて行われる。農地や資本があっても人がいないと食料は生産できない。だから、農業・農村に人を残すことが最大の課題だといってよい。それは、社会経済政策にも国土政策にも、また安全保障政策にも多大な貢献をする。

農業・農村に人を残すには、大規模な高生産性農業だけでは不十分である。中小規模の、しかも多彩な部門を営む農家や、農を「兼業」する非農家に注目する必要がある。こうした多様な農業・農村の「担い手」がお互いに有機的な関係を持ち合う「モザイク的農業構造」が当面の課題となる。

中小規模の食料生産農家、特に稲作農家が大幅に減っているのはその採算性の低さが大きな理由である。2021年の営農類型別経営統計によると、稲作の1時間当たり所得は10円強に過ぎない。他産業の1時間当たり賃金は3945円だった。この絶望的な差を、基本法関連で今後の議論として残されている「適正価格」の形成によって埋め合わせることは現実的ではないだろう。とすると、中小農家と青年農業者に対する直接支払の充実を中心に、所得源を多様化させることが選択肢に浮上する。オランダの中小農家は加工、食堂、宿泊、福祉農場、環境形成などから3つ程度の部門を組み合わせ、それに直接支払いを組み合わせることで所得を確保している。所得源の多様化手段として、企業や研究所に蓄積されるスマート農業がらみのデータについて「情報主権」の考え方を確立し、データの利用から得る企業利益から農家への利益配分を義務づける仕組みも検討に値する。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日

【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -

米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日

米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日 -

【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日

【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日 -

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -

農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日

農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -

備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日

備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -

新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日

新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -

JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日

JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -

米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日

米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日 -

農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日

農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -

「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日

「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -

「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日

「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -

千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日

千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日 -

【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日

【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日 -

香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日

香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -

京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日

京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -

愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日

愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -

リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日

リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日 -

【役員人事】カインズ(4月21日付)2025年4月22日

【役員人事】カインズ(4月21日付)2025年4月22日