【異常気象!せまる食糧危機】深刻な事態に日本の食と農はどう向き合うべきか(1) 東京大学名誉教授 谷口信和氏2024年9月9日

今夏も異常ともいえる高温や大雨被害など農作物にとっても厳しい天候に悩まされた。異常気象は世界的にも深刻だ。そこで東京大学名誉教授の谷口信和氏に「異常気象の背後にある気候危機-深刻な事態に日本の食と農はどう向き合うべきか」をテーマに寄稿してもらった。

気候危機 世界的な様相

東京大学名誉教授 谷口信和氏

台風10号から学ぶ

8月末に九州から東海に縦断・横断・到達した迷走台風10号はこれまでの台風にない大きな特徴をもっていた。第1に、鹿児島県に上陸するまで一貫して勢力を強め、上陸直前には935hPaにまで気圧を下げた。第2に、台風の進路だけでなく、九州から東海・関東を超え、東北・北海道にまで線状降水帯を発生させ、集中豪雨(遠隔豪雨)をもたらした。

前者は日本近海の海面水温が後述するように世界中でも最も上昇幅が大きく、日本に接近する台風がふんだんに水蒸気の供給を受けて勢力が衰えないまま上陸する可能性を拡大していることに対応している。後者は台風の影響は進路にあたる地域だけでなく、日本列島の広範な地域に共通の災害をもたらす可能性が初めて認められたことを示している。

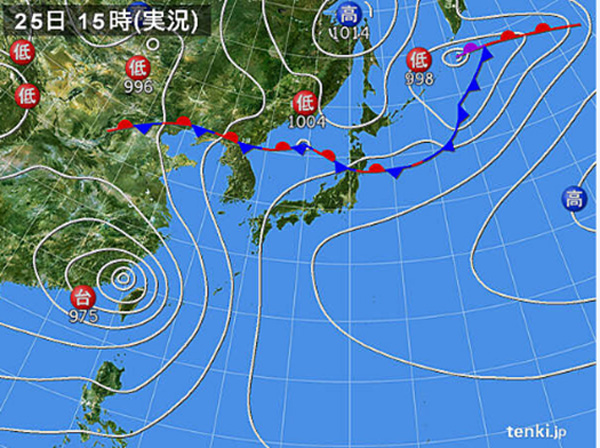

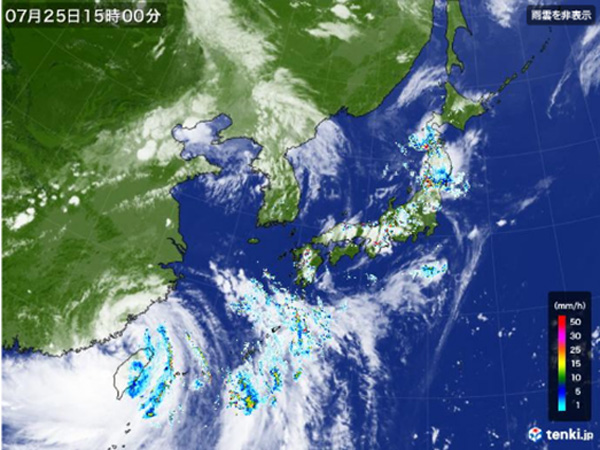

ところで、先日の新聞報道によると、北朝鮮の世界各国の在外公館が9月9日の政権樹立記念日に予定していた記念行事をキャンセルすることにした。その理由は去る7月25~29日に中朝国境の鴨緑江で発生した大洪水被害が甚大なため、その支援・復旧に国家をあげて取り組まねばならないからだという。実はこの大洪水は中国から北朝鮮にかけてだけでなく、日本の山形県から秋田県にかけてほぼ同時的・連続的に発生していたものだった(図1、図2)。気候危機に伴う異常気象は、このように一国内の特定地域を越えて、他の地域とも関連しながら発生するだけでなく、実は国境をも越えて地球上の広い範囲にまたがって出現する同根の現象だと理解しなければならないのである。

したがって、気候危機の下で発生する異常気象に対してはその被害を軽減するための適応の側面(災害対策)だけでなく、地球温暖化(地球沸騰化)に対する根本的な対策(CO2削減への地球レベルでの取り組み)の両面からのアプローチが必要である。台風10号をめぐって、どこまで異常気象問題の域を超えて、気候危機の深刻な事態に迫る報道がなされただろうか。本稿は食と農の視点からこの問題に接近する。

声を上げた気象キャスター

去る6月5日、NHKニュースウオッチ9などで天気予報を担当してきた井田寛子さんら44人の気象予報士・キャスターが気候危機に関する共同声明「日常的な気象と気候変動を関連づけた発信」で命と未来をつなぐ、を発表した。これにメッセージを寄せた江守正多東京大学教授は、「気候変動の影響は世界各地で人々を苦しめているが、対策のスピードが全く足りていない。余りにスケールが大きいので、多くの人々にとって向き合うのが難しい問題だが、日本人のこの問題への『ピンときていなさ』は他国と比べて突出している。メディアの方々がこの問題にしっかり向き合ってほしい"(要約)と述べているが全く同感である。先の山形・秋田豪雨に際して北朝鮮での大洪水と関連づけて説明した報道があったのだろうか。

自然現象ではない

【図1】2024年7月25日天気図

出典:tenki.jp(https://tenki.jp/past/2024/07/25/chart/)

【図2】2024年7月25日気象衛星

出典:tenki.jp(https://tenki.jp/past/2024/07/25/satellite/japan-near/)

気候危機は新自由主義的なグローバリゼーションがもたらした三つの危機、つまり、気候・戦争・食料危機が2023年以降に同時に発現し、連動しあっている段階に突入した点から再把握することが大切である。新自由主義的グローバリゼーションとは、①1991年以降の冷戦体制の崩壊の下で、米国の唯我独尊体制が成立したと錯覚したところで、②グローバル企業の国境を越えた自由な経済活動で、規制緩和・撤廃を合言葉として、資源・労働力・資本の最適組み合わせ(国際分業)で利潤極大化をめざすものであり、③低い原油価格を前提にして、物流・人流・マネー流通の制約を突破した企業立地・生産と消費の組み合わせのグローバル化により、GAFAMなどの超ビッグビジネスの成立・跋扈(ばっこ)をもたらすものであった。

だが、このシステムは致命的な弱点を露呈してしまった。国際分業=超遠距離輸送を前提としたバリューチェーンは大量のCO2排出によって気候危機をもたらし、地球存亡の危機を惹起(じゃっき)した。さらにBRICS台頭による先進国の経済的地位の低下の下で先進国内、先進国~途上国間、途上国内における経済的格差の拡大と分断・対立の危機はその一つの到達点としてウクライナ戦争(豊かなEUとそれに隣接する最貧国ウクライナの西欧傾斜とそれに反発するロシアの対立)とガザ戦争(中東の非産油国で最も裕福なイスラエルと貧困が支配するパレスチナ難民との領土をめぐる対立)を引き起こした。こうした枠組みと密接不可分な形で発生した食料危機は中国の台頭(大量の穀物消費)を重要な引き金として中国の残余の世界における穀物不足(17%を大幅に下回る12%という期末在庫率の異常な低位性)という新しい姿を示している。これら三つの危機は短期的には解消しえない深刻な事態の泥沼に陥りつつある。

重要な記事

最新の記事

-

「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日

「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日 -

2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日

2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日 -

地震・原発・アホ大将【小松泰信・地方の眼力】2026年1月7日

地震・原発・アホ大将【小松泰信・地方の眼力】2026年1月7日 -

節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日

節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日 -

暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日

暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日 -

厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日

厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日 -

【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日

【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日 -

高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日

高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日 -

JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日

JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日 -

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日

JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日 -

爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日

爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日 -

雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日

雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日 -

産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日

産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日 -

JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日

JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日 -

福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日

福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日 -

CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日

CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日 -

新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日

新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日 -

「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日

「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日 -

酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日

酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日 -

福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日

福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日