子ども・若者の未来を考える JC総研公開研究会2014年3月24日

JC総研は3月22日、東京都内で第31回公開研究会を開き、「子ども・若者たちの未来?今、何が求められているか?」のテーマで実践報告とそれに基づいて意見交換を行った。食育基本法と子ども・若者、「緑のふるさと協力隊」における若者の活動、児童養護施設から巣立つ若者の未来など、3つの報告があった。

◆食育は目的明確に 市独自の基準で

研究会では、片岡美喜・高崎経済大学准教授が「食育基本法は子ども・若者たちに何をもたらしたか」のテーマで報告。食育基本法が2005年に制定され、食に対する国民の関心を高める努力がなされたが、片岡准教授は高崎市の大学生の調査をもとに、内容より価格を選び、依然外食への依存率が高いことなどを挙げ、その効果に疑問を投げかける。「何をもって食育効果とするかがはっきりしない」と指摘。

その上で高崎市型食育を紹介。それによると食育とは、[1]食べ物を選ぶ力、[2]元気な体が分かる力、[3]食べ物の命を感じる力、[4]食べ物の味が分かる力、[5]地域の食と文化を楽しめる力、[6]料理する力の6つの力をつけることにある。

これを打ち出した背景として、現代の子どもや若者は、社会に触れる機会、家族以外の人と接する機会が少なく、規範や拠り所を家庭や地域でも見つけにくいことを挙げる。「食と結びついた生活体験に乏しい」として、「食育を単一のコンテンツ(内容)だけで実施するのでは、子どもにも大人にも理解されにくい」と言う。

このため今後、食育に必要な視点として、「なんのため、どんな哲学を持って、どう取り組むかを明確にして、関係者と合意を形成し、各地域に合せた食育スタイルと実践の形を作り、継続することが重要」と、取り組み主体の自立的取り組みの必要性を強調した。

◆農村派遣でより強く 農村には教育力

緑のふるさと協力隊の活動は、NPO法人地球緑化センターの金井久美子専務が報告した。同協力隊は1994年スタートした事業で、若者を農山村に派遣し、農林業をはじめさまざまな仕事を手伝うなかで、若者と地域が共に成長することを目指す。20年目を迎え、これまでの隊員は全体で658人に及ぶ。

[1]5万円の生活費で自炊する、[2]地域とつながれるよう配慮する、[3]地域の習慣や生活様式を受け入れ謙虚な姿勢で活動することの3つにこだわり、1年間派遣先で暮らす。

参加者は20代が8割近くを占め、参加の動機は「田舎暮らしや自然とのふれあいを体験したい」「生き方や今後の進路を考えたい」「自己鍛錬や自立を図りたい。視野を広げたい」がベスト3。

動機はさまざまだが、参加した多くの若者が変わりたくましくなって自分の人生を切りひらいている現状から、金井専務は農村の持つ「教育力」に注目する。そこには、生活に必要なものは何でも自分で作ってしまう「魅力ある大人」がいる。また農村には「いかに工夫して生きるかを、身をもって感じる場がある。『どこでも生きていける自信がついた』という隊員を多くみてきた」と言う。

派遣後も、メンタルの面を含め同センターが細かくフォローしていることもあり、これまで途中のドロップアウトは20数人に過ぎず、約4割の隊員が派遣先を中心に農山村に定住しているという。

◆施設卒園者支援を 協同組合で支援

児童養護施設から巣立つ若者については、協同組合千葉県若人自立支援機構の水鳥川洋子専務が、同機構の活動について説明。機構は千葉県内6児童養護施設と1つの自立援助ホームの出資で2011年に設立。

設立の動機は、施設の卒園者に対する生活資金の貸付けにある。社会福祉法人などではこれができないため、経産省管轄下の事業協同組合組織とした。働く意欲と能力を持ちながら、身元保証人がいない、住居がないなどの環境要因によって適切な待遇が受けられない若者に対して、持続可能な事業として人的・経済的支援を行うことを目的とする。

水鳥川専務は「活動資金は外部からの寄付によっているが、ただ資金があればよいというのではなく、何をやるかが問題。具体的な支援方策が見出でていない」と、卒園者の支援の難しさと、支援活動に理解を持つ人の参加と支援を訴えた。

なお、卒園者の進路については、房総双葉学園(千葉市)の小木曽宏施設長が次のように報告した。

卒園後施設からの就労者が全体で67.4%あり、就業先は高卒で卒園時41.1%がサービス業で、これが最も多いが、現在は25.0%に減り、「不明」が21.4%になっており、厳しい就業環境を反映している。また就業した者の卒園時の貯金額は約半数が10万円以下のまま社会に出ている。

小木曽施設長は「児童福祉法の改正で、18歳以降の自立支援サービスは、アフターケアの一環として行われているが、18歳以降の福祉的サービスが行われていないなかで、孤立する若者たちを社会がどう支えるかが大きな課題とされているが、特に里親や施設出身者はその必要性が高い」と指摘した。

(関連記事)

・子ども・若者に夢を JC総研が公開研究会(2014.03.03)

・北海道など6拠点を決定 次世代施設園芸支援(2014.02.27)

・早期妥結、予断許さず TPP交渉(2014.02.27)

・営農継続へ支援 農水省の豪雪被害対策(2014.02.25)

・組合員の家と農を守る 相続対策でセミナー(2014.02.21)

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

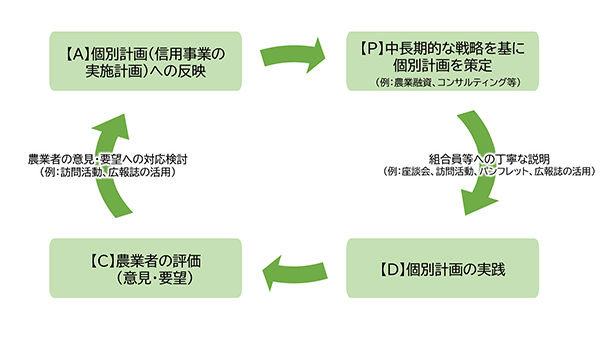

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

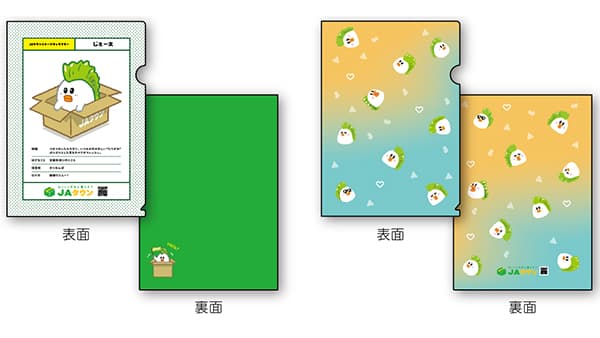

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日