震災から4年半 福島 新たな課題 2015年9月17日

人気タレントの言葉より「なぜ安全か」産地から伝える

9月11日で東日本大震災の発生から4年半を迎えた。被災地では自宅に戻れない人は当初の47万人から減少したとはいえまだ約20万人を数える。プレハブ型の仮設住宅の入居者数は約7万人もいる。深刻な原発事故被害を受けている福島県では全国に10.8万人が避難。福島県産の農産物の安全確保策は米の全袋検査など全県挙げての取り組みで安全が確保されているが、風評被害はまだ根強い。こうしたなか、福島大学の小山良太経済経営学類教授は「新たな産地形成に向けて産地から安全の根拠を伝えていく必要がある」などと提起している。9月12日に開かれた日本広報学会20周年記念大会シンポジウム「災害復興と情報発信」での報告を紹介する。

シンポジウムでは復興庁の岡本全勝事務次官が基調講演した。今回の震災復興では、街のにぎわいを取り戻すために産業となりわいの再生を支援していることを強調した。 成果として岩手、宮城、福島3県の鉱工業生産指数が震災前の水準にほぼ回復したこと、津波被災農地の7割が営農再開可能なったこと、水産加工業は83%で業務を再開したことなどを挙げた。有効求人倍率は、震災直後の0.45倍から1倍超へと改善している。

シンポジウムでは復興庁の岡本全勝事務次官が基調講演した。今回の震災復興では、街のにぎわいを取り戻すために産業となりわいの再生を支援していることを強調した。 成果として岩手、宮城、福島3県の鉱工業生産指数が震災前の水準にほぼ回復したこと、津波被災農地の7割が営農再開可能なったこと、水産加工業は83%で業務を再開したことなどを挙げた。有効求人倍率は、震災直後の0.45倍から1倍超へと改善している。

しかし、業績回復は業種によってばらつきがある。売上げが回復したとする事業者は建設業では7割だが、水産・食品加工業では2割にとどまる。首都圏量販店の食品売り場などに確保していた、いわゆる"棚"が震災によって他産地に取って替わり、それが今も続いているからで、販路開拓や商品開発も課題になっている。

さらに福島県に対しては根強い風評被害が残り、消費者の福島県産品の買い控えは17.4%で、修学旅行生は震災前の4.5割の回復にとどまっている。

◆情報伝達求める消費者

小山教授は、報告で福島県では原発事故発生後に体系立てた食品安全の取り組みが進められきたことを改めて強調した。 それは①全農地の放射性物質マップの作成、②塩化カリウムやゼオライト散布による農産物への吸収抑制対策の実施、③米の全袋検査をはじめとした食品のモニタリング検査の実施、④消費地での食品検査、の4段階で実施されてきた。

放射性物質マップは9万5000筆ある全ほ場で完了した。検査はJA職員だけでなく、生協などからボランティアとして300人を超える人々が参加した。生協では職員が参加し、消費地の組合員学習につなげている。

これらの検査体制による結果は生産対策にもフィードバックされ、そうした取り組みによって2013年には基準値(100ベクレル/kg)を超えた米が28点あったが、2014年度にはゼロになった。

小山教授は「安全性がどれだけ高まっているかを伝えていく必要がある」と強調する。

報告で小山氏は消費者が何を求めているかの調査結果を紹介した。

今年1月から2月に実施された12都府県の消費者を対象にした調査(福島大学・中村陽人らの「消費者は今、どう考えているのか」)によると、健康や食品に対する不安感は着実に減って地域差はなくなっており、食品購入では全体で6割が放射性物質のことを気にしていないことが示された。 そのうえで食品を購入する際、「どのような情報があれば積極的に購入しようと思うか」と聞いたところ、「全量全袋検査が行われていること」や「検査体制の詳細がきちんと説明されていること」の項目を70%以上が支持した。

一方、「親しみの持てるキャラクターが購買を勧めていること」、「著名な芸能人などが購買を勧めていること」は15~17%程度の支持しかないことが分かった。

そのうえでどのような情報提供が必要なのかを聞いたところ「テレビCMなどでイメージで訴えるよりテレビ番組で詳細な特集をすべきだと思う」、「新聞広告などでイメージで訴えるより、新聞記事で詳細な特集をすべきだと思う」との項目は70%前後の支持があった。

こうした結果から「イメージよりも正確な情報を消費者は求めている」と強調した。

そのうえでまず政府が事故発生直後に的確に対応できなかったことも含めて総括し、その後は体系的に農産物の安全確保対策に取り組んできていることを伝えることが5年目の課題だとした。小山教授は「当時と今は何が変わったのか、事故直後のイメージが未だ定着しているボタンの掛け違いを明らかにすることが必要だ」と話した。

シンポジウムではそのほか福島県いわき市が消費者に判断材料を提供しようと部署横断組織として「見える課」を立ち上げた経過と成果も報告された。

(写真)東大本郷キャンパスで開かれたシンポジウム

重要な記事

最新の記事

-

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日 -

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日 -

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日 -

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日 -

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日 -

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日 -

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日 -

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日 -

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日 -

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日 -

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日 -

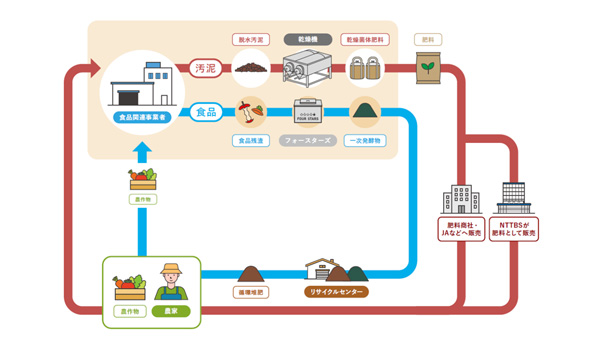

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日 -

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日 -

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日 -

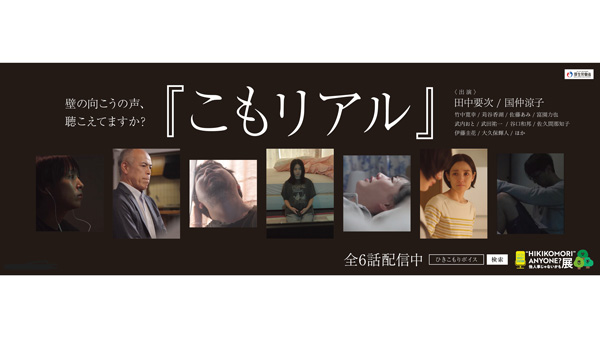

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日 -

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日 -

「野菜ソムリエサミット」12月度「青果部門」最高金賞1品など発表 日本野菜ソムリエ協会2025年12月17日

「野菜ソムリエサミット」12月度「青果部門」最高金賞1品など発表 日本野菜ソムリエ協会2025年12月17日 -

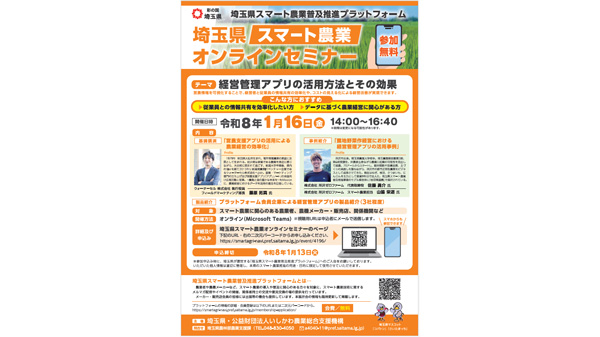

「埼玉県スマート農業オンラインセミナー」参加者募集中2025年12月17日

「埼玉県スマート農業オンラインセミナー」参加者募集中2025年12月17日 -

千葉で開催「冬のさつまいも博2026」チケット 18日から販売開始2025年12月17日

千葉で開催「冬のさつまいも博2026」チケット 18日から販売開始2025年12月17日 -

CDP「気候変動レポート 2025」で「B」スコア獲得 ヤマタネ2025年12月17日

CDP「気候変動レポート 2025」で「B」スコア獲得 ヤマタネ2025年12月17日