【衆議院選挙】米の直接支払い制度維持-日本共産党の農業公約2017年10月10日

日本共産党が10日公示の衆議院総選挙に向けた農業関係のおもな公約は以下のとおり。国の責任での農業、農村再生を強調している。

○農林漁業と農山漁村は食料と国土・環境を守る社会の基盤-市場まかせでなく、国の責任で再生します

○アメリカ・財界いいなり政治を大もとから転換して、農林漁業の本格的な再建、食料自給率を早期に50%台に引き上げる課題を国づくりの柱に位置づけ、次の政策を実現するために全力をつくします。

○農畜産物の特性を踏まえて品目別の価格・経営安定制度の再建、現行制度の充実・改善に取り組みます。加えて、国土や環境の保全など農業の多面的な機能を評価して、農地面積などを対象にした各種の直接支払い(所得補償)を抜本的に充実します。

○食糧管理法が廃止され米価を市場にゆだねた1995年まで、60kg2万円を超えていた市場価格は、2014年には1万1000円台まで暴落しました。この間の米の総産出額は約1兆7000億円も減少し、わが国の農業総産出額減少の大半を占めています。大多数の米農家が赤字生産を強いられ、中小農家の大量リタイアにつながり、地域経済にも甚大な打撃をもたらしました。ここに、農業つぶしの矛盾が集中的に現れており、この事態を打開し、米作経営の安定を回復することは、農業再生の出発点です。

○米生産者の間でいま、2018年以降の米作りへの深刻な不安が広がっています。安倍政権が、政府による米生産数量目標の配分の廃止と米直接支払交付金の廃止を打ち出しているからです。前者は、かろうじて残されてきた米の需給安定に対する政府の役割さえ投げ捨て、米の生産や流通を完全に無秩序の世界においやるものです。米価の大暴落や乱高下は必至です。

○米直接支払交付金は、生産調整参加農家に10a7500円を一律に支払い、不十分とはいえ米作農家の赤字を補てんする、確実に見込める収入でした。17年産では総額714億円にのぼります。その廃止は、農家所得の減少に直結し、稲作依存度の高い大規模経営ほど打撃は深刻です。「農業所得の向上」という安倍政権のかけ声に逆行することは明らかです。

○国民の主食である米の需給と価格の安定に政府が責任を持つべきです。18年産以降も、政府が米の生産数量目標の配分に関わるなど、一定の役割を果たします。豊作などで余剰米が発生した場合には政府買い入れを増やすなどで需給調整をはかります。複数年契約を含めて年間を通じて計画的に集出荷・販売する業者・団体にたいして金利・倉庫料など必要な助成をおこないます。

○米価に「不足払い」制度を導入する。米農家に生産費を保障するため、過去5年のうち中3年の生産コストの平均を基準として販売価格との差額を補てんする「不足払い制度」を創設します。

○当面、米直接支払い交付金の廃止を中止し、交付金水準を元に戻し(10a1万5000円)、価格変動支払いも復活するなど、農家に歓迎されていた戸別所得補償制度を復活します。

○あわせて水田のもつ国土・環境保全の役割を評価し、当面1a1~2万円の直接支払い(所得補償)を実施します。

○水田を主食用米以外の生産に積極的に活用することは水田の多面的利用、食料自給率の向上にとって不可欠です。米の生産調整は、水田における麦・大豆・飼料作物などの増産と一体で取り組みます。そのために、水田の乾田化などとあわせて転作作物の条件を思い切って有利にするなど、増産できる条件を整えます。

○当面、麦・大豆・飼料作物などの助成金を10アール平均で5万円(現行3万5千円)に増額し、地域農業の実態をふまえて配分できるようにします。米粉・飼料用米には、10アール平均8万円の助成、原料として受け入れる地場の加工企業などへの支援を強め、増産に見合って輸入を抑制するなど、安定した販路・需要先を確保します。

○日本農業は、地域の条件に応じて畑作、畜産、果樹、野菜など多様な生産が発展してきましたが、輸入自由化政策のなかで、外国産に押されて多くの作物で生産の減少傾向が続いています。自由化政策をストップするとともに、品目ごとの実態に即した価格保障(価格安定・支持制度)と所得補償の拡充で、農家経営が安定して持続できる条件を整えます。

○酪農・畜産は、高齢化や離農の増加による生産基盤の縮小に歯止めがかかりません。大規模化に偏重した従来の酪農・畜産政策は、輸入飼料に依存した畜産経営を広げ、地域環境の悪化とともに、畜産農家に過重な労働や過大な投資をもたらすなど持続可能性が問われる矛盾を広げています。政府の畜産政策を、自由化推進・規模拡大一辺倒から日本の大地に根ざした循環型の畜産経営を支援する方向に転換します。

○酪農では、加工原料用の乳価に生産費を基準とする不足払い制度を復活します。生乳の需給調整や生産者価格の安定に重要な役割を果たしている指定生乳生産者団体の役割を重視し、機能を維持します。生乳生産の持続に欠かせない乳用後継雌牛の確保に特別の支援を行います。

○肉用子牛補給金や牛・豚肉の価格・経営安定対策は、単価や補てん水準を引き上げ、再生産が可能になるよう改善・充実します。昨年の国会で、TPP関連法として成立した、肉牛・豚マルキン制度の補てん水準の引き上げは、TPP発効と切り離してただちに実行に移します。

○飼料作物の増産を支援するため、水田・畑・採草地への直接支払いを拡充するとともに、増産が計画されている飼料用米の保管・流通施設など飼料の広域流通体制を整備します。

○飼料価格の高騰による畜産経営の破たんを防ぐため、配合飼料価格安定基金からの補てんを安定的なものにするために万全な財源を確保します。

○現行の野菜価格安定制度を、対象品目や産地を拡大し、保証基準価格を引き上げる、加入や支払いの事務を簡素化するなどの改善・充実をはかります。加工向け生産や自治体が行う特産物の価格安定対策に国の支援を強めます。

○ミカンやリンゴなど果実生産は、豊作時に加工に向けることで生果の需給調整が可能になるよう、輸入原料の規制とあわせて、加工向け果実価格安定対策を創設します。

○北海道や南九州・沖縄の基幹作物であり、国内で貴重な甘味資源作物であるてんさい・ばれいしょ、さとうきび・かんしょなどは、生産・製造コストと販売価格の差額を補てんする現行の経営安定対策を充実・強化し、再生産が可能となるよう支援を強めます。

○自給率の極端に低い麦・大豆の増産は急務です。土地条件の改良や栽培技術・品種の改善、加工・流通への支援などとあわせて、麦・大豆に生産費と販売価格の差額を補てんする交付金制度を復活し、充実させます。国産を活用したパンや加工品の学校給食での普及・拡大を支援し、国産麦や大豆の需要拡大にとりくみます。

○農業の多面的機能に着目した直接支払い(所得補償)を拡充する。農業生産の4割を担う中山間地など条件不利地域での農業を維持するためには、特別の援助が必要です。中山間地域等直接支払い制度を、高齢化が進む実態を踏まえて、集落協定の要件の緩和、対象地域の拡大、協定期間の弾力化、事務手続きの簡素化などを進めます。高齢者率の高い集落への支援や樹園地などには補償水準を手厚くします。

○農業のもつ国土や環境を保全するなどの多面的な機能は、農産物の価格には反映されず、農家の無償労働で国民に提供されてきたものです。これを正当に評価して、水田・畑地・樹園地など地目に応じた直接支払い(所得補償)を実施します。

○19年度から導入される収入保険制度は、加入対象が販売農家の約2割にすぎない青色申告者に限ったうえ、補てん基準となる収入も過去5年間の平均の9割であることから、価格下落が続けば、基準収入も底なしで下がる仕組みで、加入農業者の安心を保障するものとは言えません。さしあたって、対象者を青色申告者に限定するのをやめ、基準となる収入も生産コストと関連させるなどの改善をはかります。

○今後の担い手対策も、価格保障の再建などによる営農条件の改善と一体で、多様な家族経営をできるかぎり維持することに重点を置きます。農業の「経営安定対策」や、各種の補助金は、大規模化や「法人化」を条件にせず、地域に存在する「続けたい、やりたい人(法人を含む)」すべてを対象にします。

○規模拡大に見合う大型機械の導入・買い換え時の投資コストを抑えるために、機械・施設の更新などへの助成、リース制度の拡充、低利融資、負債の利息軽減、土地改良負担の軽減措置などを実施します。

○生産組織に対する支援は、地域の自主性を尊重しながら、複雑な資金管理や実務が負担にならないよう、行政や農協による支援を強めます。

○新規就農者総合支援法を制定し、新たな担い手の確保・育成に力を注ぐ。

○「新規就農者総合支援法」を制定し、就農希望者の研修・教育機関の整備、農地や住宅の確保、資金、技術の提供、販路確保など国・自治体などが一体となった総合的な支援体制を確立します。青年就農者給付金(17年度より農業次世代人材投資事業)の拡充、農業者大学校や各種農業研修制度への支援を強めます。

○中山間地や過疎集落での定住者・移住者にたいし、営農と暮らしの両面から特別に支援を行います。

○農業法人に雇用される形で農業に従事する人も増えています。農業法人が新たに労働者を雇う場合、賃金に対する一定の支援をおこないます。農の雇用促進事業を抜本的に拡充し、就農希望者を雇用する大規模経営や団体、法人を支援し、雇用の面からも就農を広げます。

○耕作放棄地が広がる中山間地などで、農協や自治体の出資する農業公社などが耕作を引き受け、中小農家の維持や農地の保全、新規参入者の支援などに努める場合、その経費を国が援助する。

○財界主導の農協「改革」を中止し、農家の共同や農協の役割を重視する

○農地制度の改悪に反対し、農外企業による農地取得・利用を厳しく監視する

○被災農業者の早期の営農再開を支援する

○営業再開を望むすべての農家・地域を引き続き支援する。

○米・麦などの種子の開発・普及に公的機関が責任をもつ新たな法律をつくる。

○消費税増税を中止する。

○TPPはきっぱり断念する。等

重要な記事

最新の記事

-

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

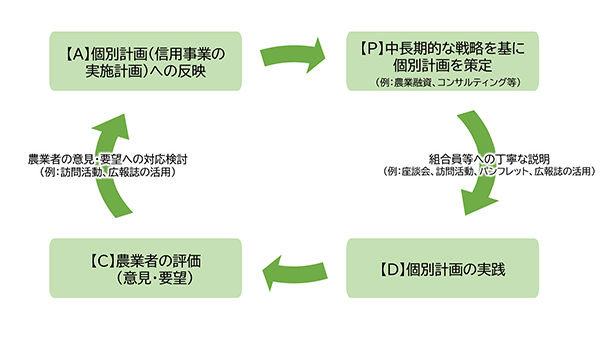

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日 -

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日