金融との相互依存 再構築を JCA 協同組合の「総合性」で研究会2019年10月9日

JCA(日本協同組合連携機構)は10月5日、東京都内で公開研究会を開き、「協同組合の総合事業性」について、研究報告と意見交換を行った。JAと、全国の漁村でJAと同じように総合事業を展開している漁協が報告。特に協同組合組織と相互依存性のある信用事業について、その再構築の必要性が強調された。

◆農協→経済事業が赤字 漁協→信用事業が赤字

近年、日本の農林漁業の変化に伴い、協同組合の事業基盤も大きく変わった。特に赤字の営農経済事業を支えていた信用・共済事業の収益性が低下するなかで、営農経済事業の立て直しが「農協改革」の大きなテーマになっている。

政府の農協改革は、2015年の農協法改正による信用事業分離と准組合員の利用規制で、JAの経済事業改革を促そうというものだが、これは、准組合員の利用を含め、地域で総合事業を展開してきた総合JAの否定にもつながる。

研究会では、立命館大学の増田佳昭招聘教授が、農協の総合事業について、その成立過程と今日的な意義について報告した。同教授は農協を農業団体・協同組合・金融機関の複合体として捉え、その相互関係、矛盾に焦点を当てた。

それによると、特に農協の主要な存在意義である営農指導事業は戦前、系統農会(さらには農業会)のもとにあった。それを戦後、農協が担当するべきかどうかについて、「純化論」「総合論」の対立があったという。結局は「総合」のもとで今日の農協になったが、そのころは「食糧増産や農業振興、米の生産調整など、『農業団体』が『協同組合』を陵駕(りょうが)して展開した」と分析。

一方、営農指導は農会、農業会が担い基本的には公費で支えられてきた。戦後は都道府県の農業改良普及制度(公費・公務員)と農協の営農指導に二分された。農協の営農指導は基本的には自賄いで、それが可能になったのは、1960年代以降、80年代までの経済成長、信用事業を始め、金融事業に支えられた農協収支の好調に依存するとこるが大きく、「金融機関」が「農業団体」を下支えする構造になった。

1990年代以降は、バブル崩壊、長引く不況のもと、金融機関としての性格が重視され、営農指導を農業関連事業の枠内に位置付け、信用事業からの遮断が志向されたが、現実には信用(共済)事業の収益の範囲で、赤字が許容された。「金融機関」が「農業団体」「協同組合」を凌駕し、農業団体、協同組合の分離・縮小が続いた。

さらに信用事業の収益性低下のもとで、営農指導事業の内容、財務基盤について抜本的な見直しが求められるとし、「金融機関と協同組合の相互依存性の再構築が必要。地方再生の担い手としての役割に期待する」と、JAの方向性を示唆。その上で、「中央会の制度変更で農業者の利益代表機能が後退した。農業団体のあり方について検討が急務」と指摘した。

漁協の信用事業については、北海学園大学の濱田武士教授が、農協との違いを報告。職能集団の相互金融機能、地域金融機関、経済事業との資金循環、指導金融、行政補完機能では共通するが、准組合員も利用する地域金融機関の性格が強い農協に対して、漁協の信用事業は相互金融(担い手層への供給)の色彩が濃い。また農協は黒字だが、漁協はオーバーローンで赤字となっており、販売事業で穴埋めしている実態だという。

農協以上に信漁連(信用漁業協同組合連合会)、農林中金への信用事業譲渡が進んでいるが、その形態・規模はさまざまで、合併して総合事業体制を維持すべきかの判断は地域の事情によって異なる。濱田教授は「総合事業体制は、組合員にとって必要だとする理想から話を進めるより、信用事業ができるという規定に則り、地域にあるものを組み合わせるという合理的な判断が重要」と指摘した。

さらに漁協について、農協との違い、直面している問題等で帝京大学の加瀬和俊教授が報告。(1)経営体として未成熟(漁協の55%が職員5人以下)、(2)漁協は販売手数料(魚価の5%前後)で経営を維持、(3)信漁連への信用事業譲渡がほぼ完了、(4)購買事業は競争企業が少ない(離島型)、利ざやがとれて黒字―など、漁協の特徴を挙げた。

一方、漁業法の改訂で、沿岸漁業が区画漁業権の漁協免許原則から企業利用漁場の経営者免許原則化になること、地元漁業者・漁協の漁場利用優遇が廃止される(県行政への裁量制へ)ことなど、漁業権の扱いが問題になっており、漁業権が侵害されることで「漁業が大きく変わる節目にある」と、同教授は警鐘を鳴らす。

農協の総合事業性をどのように発揮するかの実践について、JA鹿児島県中央会が報告した。JAグループ鹿児島は、昨年のJA大会で「総合力発揮に向けた方針」を決議。そのなかの重点施策「農業づくり」で、JAに農家経営サポートセンターの設置をすすめている。

具体的には特に事業間の連携に力を入れており、(1)決算データを活用した農業簿記記帳支援、(2)JAと信連が協調した農業融資拡大、(3)農機具応援リース事業の募集・申請、(4)購買データを活用した生産資材推進、(5)事業承継支援など、総合力を発揮した。事業性を活用した農家経営支援を展開している。

同県JAグループは今年の3月、鹿児島大学と組織間連携協定を結び、農業・食品産業の先端技術開発、新しいビジネスモデルの開発などに取り組んでいる。JA鹿児島県中央会担い手・サポートセンターの桐原章センター長は、「各県連にもコマースをもってもらい、協同組合論の再構築を目指したい」と意欲を燃やしている。

写真=協同組合の総合事業で意見交換するJCAの公開研究会

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

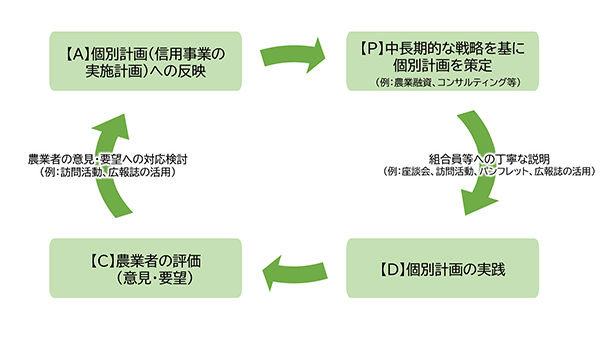

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日