日本の強み活かした研究開発促進へ「フードテック研究会」中間報告 農水省2020年8月5日

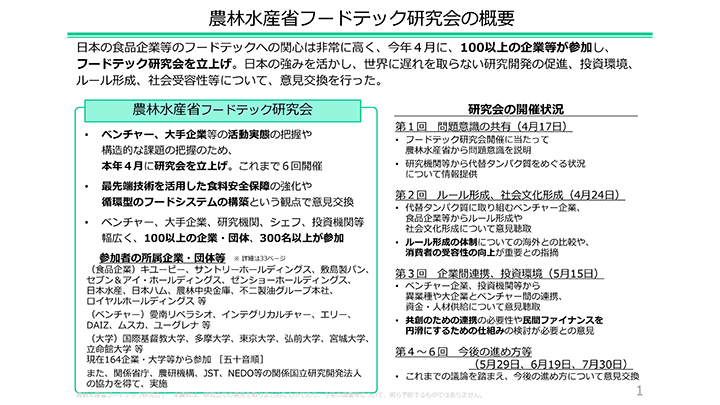

農林水産省は7月31日、将来的なタンパク質の供給の多様化について議論する場として4月に立ち上げた「フードテック研究会」の中間とりまとめを公表した。また、今後の取り組み推進の場として、「フードテック官民協議会(仮称)」を立ち上げる予定。

世界的にタンパク質の需要が増加していくと見込まれる中、「おいしさ」という消費者ニーズや食の豊かさを確保しながら、安定的供給を確保するためには、国内の畜産業等の生産基盤を強化しなければならない。また、食に関する最先端技術(フードテック)を活用したタンパク質の供給源の多様化などにより、食料安全保障上のリスク低減を探ることが重要だ。

一方、こうしたフードテックの分野は日本では産業の黎明期にあり、産業育成上の課題も多い状況となっている。そのため、フードテックに関わる新たな産業について、協調領域における課題やその対応を議論するため、食品企業、ベンチャー企業、関係省庁、研究機関等の関係者で構成する「フードテック研究会」を4月に立ち上げ、これまでに6回の会議を開催。日本の強みを活かし、世界に遅れを取らない研究開発の促進、投資環境、ルール形成、社会受容性等について意見交換が行われ、研究会参加者の意見を「中間とりまとめ」として公表した。

フードテック振興の基本的な考え方は、以下の通り。

・10年後、20年後に完全資源循環型の食料供給や食を通じた高いQOLを実現し、美味しく、文化的で、健康的な食生活を続けることのできる次世代のフードシステムを構築する上で、フードテックはキーテクノロジーである。

・フードテック領域は、社会実装までに時間がかかるものの、食料供給に必要なエネルギー、資材、技術の海外依存度の高い日本にとって、技術基盤を確保していかなければならない領域。また、超高齢社会という立場、世界から高く評価される食文化を有する立場などの日本の食産業の特長をコロナ後の世界で活かしていく上でも有益な領域である。加えて、資源枯渇、環境汚染、温暖化、感染症等の食料供給への制約が多様になり、その影響が強まるかもしれないという不確実性に対して備えとなる領域である。

・このため、今後、SDGsの達成やコロナ後の産業・生活の在り方への対応等の観点から、オープンイノベーションの枠組みで、民間活力を最大限活用し、フードテック領域の研究開発・投資、社会実装を促進していく必要がある。

これらを受けた課題と対応方向としては、(1)戦略的なルールづくり(2)研究開発環境の整備(3)投資環境(資金、人材)の整備、の3つの必要性が提起された。

戦略的なルールづくりについては、「グローバルを前提」に考える必要があるが、ガラパゴス化すると、国によって異なる安全性試験が課されるなど、海外市場へ進出するコストが大きくなり、ベンチャーには致命的となる。一方、「日本の強みをどうルール形成に反映するか」が国際競争上は重要となるため、国際ルール形成に戦略的に関与する体制整備を進めていく方向。この他、新興技術のルール形成は、技術ができ上がってからでは遅く、「事前の情報収集体制」や「既存ルールのギャップ調査」が必要。また、ワンストップでベンチャーの課題に迅速に対応する体制が必要で、新しい領域であり、知的「財産権の扱いの整理」が必要といった課題が挙がった。これらへの対応としては、技術戦略、調査を共有する体制を農研機構の知見等を踏まえて検討することや、迅速に相談に対応できる枠組みの検討が示された。

研究開発環境の整備については、自動車、電機、IT等の他分野との競争でフードテック分野は選ばれにくいため、「フードテック分野に特化した支援事業を確保することが必要」とし、フードテック分野の研究開発予算の確保や農水版のスタートアップ支援のあり方を検討していく。この他、「世界に伍するためには、先端技術開発を行うベンチャーのインキュベーション施設や分野横断/統合的な研究開発を促進する閉鎖型研究施設等を有する大規模な拠点の形成が必要」「研究開発型のベンチャー企業にとって、国の研究助成は重要だが、マンパワーがないため、手続き面の負担が重たい」「新興技術に対する社会受容性、消費者理解の醸成も重要」が挙がった。対応として、「産官学連携で国際的な研究開発拠点の整備」「研究助成の申請手続き負担の軽減策の検討」「食育活動と連携の検討」が示された。

また、投資環境の整備については、国際的な競争力を上げるため、「民間活力を呼び込み、投資を活性化するような新たな仕組み」の検討が必要であることから、民間投資を活性化する新たな仕組みの検討が必要となる。この他、ベンチャー企業の育成で重要なプロジェクト・ファイナンス等を進める上で、「官民でとれるリスクの整理」や「成長ステージごとのリスクの所在の整理」が必要。また、ESG分野の機関投資家も、代替タンパク質等、フードテック分野に関心があることから、「機関投資家向けの情報開示の在り方」等の検討も必要といった課題が上がり、フードテック分野向けの民間ファイナンスの在り方や、ガイドライン作成に向けてさらに検討していく。

研究会の中間とりまとめでは、資源循環型の食料供給システムの構築や高い生活品質(QOL)を実現する新興技術について技術基盤を国内に確保することが重要であるため、オープンイノベーションの枠組みで、民間活力を最大限活用し、フードテック領域への研究開発・投資を促すべきという提言があった。これを受けて今後、食・農林水産業の発展や食料安全保障の強化に資するフードテック等の新興技術について、協調領域の課題解決や新市場開拓を促進するため、産学官連携による「フードテック官民協議会(仮称)」を立ち上げる予定。

重要な記事

最新の記事

-

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -

棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日

棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -

日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日

日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -

旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日

旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -

群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日

群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -

JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日

JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日 -

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日 -

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日 -

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日 -

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日 -

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日 -

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日