農協制度を否定 規制改革推進会議 ホクレンの分割にも言及2021年3月24日

政府の規制改革推進会議農林水産ワーキング(WG)が3月19日に開いた会合では生乳流通制度改革について法改正3年後の状況を検証した。改革の状況について農水省が説明したが、委員からは系統外の生乳流通が増えていないと改革の遅れを指摘する意見が相次ぎ、ホクレンなど指定生乳団体が独占をしているとして組織の分割を求める意見まで出た。委員からは「農水省と農協は酪農家ファーストであるべきだ」との意見もあったが、今回の制度改正で生産者団体の乳価交渉力は高まり総合乳価が上昇しているのが現状。分割論に対して農水省は「農協制度を否定するもの」と反論したが、7年前の2014年から農協改革に執着してきた同会議には農協否定が根強いことが示された。

会議は非公開で行われ、ヒアリングは農林水産省のほかは、委員から批判が出たホクレンなどの指定団体でなく一部の生乳卸業者のみから行った。会合後に内閣府の担当者が概要を説明した。

2018(平成30)年4月に施行された改正畜産経営安定法は酪農家が指定団体を経由せずに乳業メーカーに直接生乳を販売するなど複数の取引を認め、加工原料乳として仕向けた場合にも、生産者補給金が交付されることになった。一方、条件不利地域の酪農家でも毎日生産される生乳が確実に集められるように、集乳を拒まない対象事業者を指定(指定事業者)し、集送乳調整金を交付することになった。

農水省によると直接乳業メーカーに生乳を販売する事業者は52で数は変わっていないものの、数量は制度改正3年目で約2倍に増加した。チーズなど乳製品を加工販売する事業者も22から27と増えた。

ただし改正で懸念されたのは出荷先の複線化によって飲用需要が少なくなる冬場だけ加工原料乳として指定団体に出荷するという場当たり的な取引きだった。これについては2017年の規制改革実施計画で「部分委託の場当たり的な利用を認めないルールとすること」と明記し、農水省も年間を通じた安定的な取引きが基本で、契約に反してある季節は別の取引先に出荷するような場合は指定事業者が生乳取引を拒否できるとしている。

会合では委員から「ホクレンがこれまで農家に果たしてきた役割を高く評価するが今の現状は農家のためになっているか。交渉力が弱かった農家を助けたことはよかったが、その交渉力が生産者に対して持つようになってしまったのではないか」と実態をふまえない発言のうえに、系統外のアウトサイダーが伸びているといっても「1対1000」であり、さらに伸ばすには「第二電電のようにサポートしなければ伸びないのではないか」といった指摘のほか、国鉄を例に挙げてホクレンの分割を求める意見まで出た。

集送乳の合理化、広域的な需給調整や、さらに自然災害などの発生に対して農協と指定団体の連携で機動的な対応を実現しているが、そうした機能をふまえない意見がさらに続出した。「酪農家の選択肢が増える改革をしたが系統外(流通)が増えていない。系統が作り上げた現行システムが阻んでいる」や、「需給調整を加工原料乳でしようとするから抜本的な改革ができない」など。農水省はこれに対して乳製品需要に応えられる乳製品工場は必要で、それがなければ「バター不足が起きる」と強調したが、そもそも規制改革推進会議が生乳流通制度改革に手を突っ込んできたのは2015年当時、バター不足が問題になったことを切り口にしたのではなかったか。

指定団体は現在、全国10ブロックで集送乳業務を行っているが、「昔からの考えが底辺に残っている。これははずしていくべき」と輸送技術の高度化を理由に全国規模での展開を求める意見もあった。しかし、当然、コストの上昇が考えられる。農水省は「ブロック制は実態をふまえて導入した。問題があるとは聞いていない」と反論。乳業メーカーがコスト高を覚悟で実施したいとなら検討する用意はあることを表明した。

またホクレンの分割論については「公共のインフラと同じ扱いでは違和感がある。分割は農協制度そのものの否定にあたる」と指摘したほか、「分割して価格交渉力を削ぐことでいいのか」とも反論した。

それどころか規制改革推進会議自体が以下のように価格交渉力を上げるように答申している。

「指定生乳生産者団体に指定されている農協が自らの合理化も含め、中間コストや物流コストの削減を進め、生産者の所得がより向上するよう対応しつつ、乳価交渉の強化を図る」(2017年5月23日の規制改革推進会議の答申)。この答申と矛盾するような認識が示されているといえ、同会議がこの問題を検証する資格があるかさえ疑われる。

いいとこ取りはベンチャー企業

生乳流通改革について同会議の考えを象徴するような意見があった。内閣府の説明によれば某委員は以下のように発言している。

「改革の目的は生産者が出荷先を自由に選べる環境のもとで付加価値をつける創意工夫を行い所得を上げる道を広げるということ。一定に改革されたことは理解されたが、まだまだ課題があることも再認識した。

全量委託、一括集乳、共同販売を基本とする指定団体制度の外で市場のニーズを捉えて新しいことをする人はアウトサイダーではなくベンチャー。わが国を成長させるにはあらゆるところで挑戦するベンチャーが必要不可欠。ベンチャーをいかに支援するかが(政府の)成長戦略会議でも主要テーマになっている」。

こう発言したうえで、酪農の現場ではこうしたベンチャーを歓迎するのではなく「中小乳業メーカー、加工業者、運送業者に圧力をかけて指定団体がベンチャーをつぶしているのであれば言語道断」とまで発言した。

同委員の発言に示されているように政府の成長戦略ではベンチャー支援が鍵。個々の酪農家が取引していた昭和40年以前は価格交渉で弱い立場。それを農協などへの結集によって交渉力を強め、乳価も酪農家の助け合いによって共同計算で平均価格を実現した。そうした仕組みを都合のいいときだけ利用することは「いいとこ取り」だが、政府の成長戦略では支援すべきベンチャーになってしまう。そこには食料の安定供給という食料政策の議論も欠ける。ただし、政府の経済政策議論の軸が某委員の発言に示されていることはしっかり認識しておかなければならない。

農林WG座長の佐久間総一郎日本製鉄常任顧問はこの日の議論を受けて、指定団体や農協による取引の実態調査と集中的な取り締まりを求めた。

また「系統か系統外かの二者択一になっているのが問題。いいとこどり、ふたまたはビジネスでは常識。複数の相手と取引きするのは普通の企業では当たり前」と発言した。

しかし、農水省は複数の取引きは認めており、問題は年間契約の途中で取引先を切り替えることのはルール違反としている。次回以降の会合では系統関係者なども含め実態と事実に基づく議論が必要だ。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

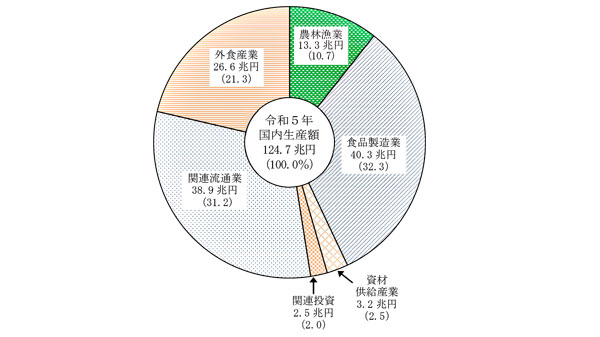

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日 -

AIとスマホで農作業を革新するFaaSサービスを開発 自社農場で実証実験開始 アグリスト2025年4月3日

AIとスマホで農作業を革新するFaaSサービスを開発 自社農場で実証実験開始 アグリスト2025年4月3日