参院選結果を踏まえて 農業者の投票行動と浮上した農政の緊急課題とは 横浜国立大学・田代洋一名誉教授2022年7月15日

自民党が改選議席の過半数を確保した第26回参議院選挙。有権者は政治に何を託し、農業者はどんな投票行動を取ったのか。また、選挙結果を踏まえて今後の農政をめぐってどんな課題が浮かび上がったのか。横浜国立大学・大妻女子大名誉教授の田代洋一氏に寄稿してもらった。

対処療法を争った参院選

横浜国立大学

横浜国立大学

大妻女子大名誉教授

田代洋一氏

参院は衆院の単なるコピーではなく、参院選はたんなる「中間テスト」ではない。しばしば日本の政治を変える先ぶれになってきた。ねじれ国会に持ち込み、政権交代を準備し、衆院選はその確認に過ぎなかった歴史もある。

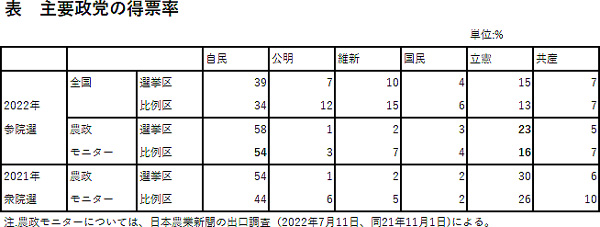

その参院選の結果はしかし、表によれば、「2021年衆院選の拡大(与党、維新)・縮小(その他野党)コピー」に過ぎなかった。

この間、世界をゆるがす大問題が次々起こった。一つは物価高騰。30年来賃金が上がっていない日本の生活にはとりわけ大きく響く。しかしその原因となると、アベノミクスの異次元金融緩和による円安→輸入価格の高騰、コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻など、根が深い。

しかし、その根源に迫ることは選挙運動としては難しい。ともすれば対症療法をめぐる論戦に終始することになる。そして対症療法となれば、予算執行を握る政権党が圧倒的に強い。

政治をどう変えたいのか

参院選前のある世論調査(朝日新聞5月23日)で、「参院選をきっかけに政治が変わって欲しいか」の問に対して「大きく変わってほしい」が52%だった。しかるに「自民への対抗勢力として今の野党に期待できるか」については、「期待できる」はたった13%。では、どう「大きく変わってほしい」のか。そんな疑問が残った。

それへの回答が「与党圧勝」だった。参院選まで全てを先送りしてきた「岸田検討します内閣」に、「大きく変わってほしい」「決断しろ」というメッセージだったのだ。

しかしその方向をめぐって、選挙選終盤、事態が大きく動いた。自民党内にあって強烈に「右バネ」を利かせてきた安倍元首相が、選挙運動の最中、凶弾に倒れた。安倍を失った自民党には、党外からの「右バネ」力が強まることになる。いうまでもなく維新の存在だ。

岸田内閣がそれなりにリベラル色を出そうとすれば、それに飽き足りない有権者は、維新に流れる。それを防ごうとすれば、岸田内閣自体が右シフトせざるを得ない。そのような影響は、憲法改正発議、防衛力強化等にいち早く現れるだろう。農政は維新からの新自由主義圧力が強まる。それが「大きく変わってほしい」方向だったのか、監視が必要である。

野党共闘をめぐって

選挙戦が緊張感に欠けた最大の理由は、野党共闘が成立せず、「大きく変わって欲しい」思いの「受け皿」がなかった点だ。野党は、先の衆院選の結果や時の世論、支持母体の連合の圧力を受けて、野党共闘を見限った。

参院選の勝敗を決する1人区32議席をめぐり、野党は共闘することで、2016年11勝、19年10勝を挙げてきた。それが今回は4議席にとどまった。

一人区の野党4党の票を合計しても、2議席しか増えないという推計もある(読売、7月2日)。しかしそれは単純な足し算に過ぎない。それを越える大きな相乗効果を、野党共闘はもつ。

世論も共闘に反対だったという反論もあろう。たしかに衆院選直後はそういう傾向もあった。しかし冒頭の朝日アンケートでは、野党統一候補への賛否は42%と46%と伯仲した。7月13日の読売アンケートでも、「野党は一本化した方が良い」50%、「思わない37%」だ。選挙結果を見ての話と言えばそれまでだが、次に活かすべき数字だ。

政権を問う衆院選とは違い、参院選では野党が基本政策でピタリ一致する必要はない。人びとの思いが多様化し、小政党が林立する「ばらける時代」には、特定論点での共闘もありうる。今回の選挙で与野党の対立がはっきりしたのは消費税をめぐってだった。野党が本気なら、その一点で統一する可能性もありえた。

野党に肩入れするものではないが、小選挙区制と一強他弱の体制下では、野党が共闘しない限り永久に日本の政権交代はない。そして政権交代の緊張がなければ政治は弛緩する。そのことを憂える。

農業者の投票行動は

農業者の投票行動はどうだったか。表に戻ると、農業者の自民党への投票率は国民一般よりかなり高い。とくに政党選択色が強い比例区では倍以上も高まった。

昨年の衆院選と比較しても、自民への投票はかなり増えた。とくに比例区(衆参では意味が違うが)でそうだ。日本農業新聞の選挙前の農政モニター調査(6月21日)では、自公政権の農業政策について、「評価しない」が73%も占めたが、農政で期待する政党は自民党が50%と圧倒的だった。政権の農政には強い不満をもちつつも、自民党に頼らざるを得ないのが農業者の実情だ。とくに生産資材の確保・価格抑制等については政治の即戦力に期待することになる。

立民への投票は国民一般よりかなり高いが、2021年と比較すると大幅に落ちている。維新や公明への投票も国民一般に比べて低い。

岸田政権に「大きく変わってほしい」という思いは、農業者にとくに強かつた。

農政の再確立が緊急課題

選挙後の農政は、まず水田活用交付金の水張り問題の決着に向けた検討から始まる。農水省は、単に5年に一度の水張りだけでなく水稲作付けを条件づけた。自民党は「実態を踏まえた検討」を要請し、玉虫色だ。立民・国民は交付金の法制化を訴えたが、農業者の支持をどこまで得られたか。

問題の背後には、転作関係の負担削減という財務圧力があり、5年水張り(水稲作付け)しなければ水田にあらずとして、助成金の根拠となる水田面積そのものを減らしたい意向だ。しかし交付金をカットすれば、水田が畑地化するのではなく、耕作放棄地化していく。問題は、水張り云々を超えて、水田(たんぼダム)を食料自給率や国民生活の安全からどう位置付けるかだ。

農林統計によれば水田作経営は5ha未満層、東海以西の地域では赤字だ。水田農業の危機をどう打開するかが、酪農等とともに大きな課題だ。一部野党は農業戸別所得補償の復活を掲げたが、まずは旧民主党時代の米戸別所得補償のきちんとした検証が必要だ。

株式会社の農業参入や農地所有権取得も決着を迫られている。維新の主張でもあるだけに、とりわけ注意を要する。株式会社の農地賃借はすでに認められている。借りた農地は耕すしかないが、所有権を得た農地は金融資産でもあり、話は別だ。株式会社の農業参入は、市場経済では株式会社こそが最も効率的な企業形態だ、という家族農業へのイデオロギー攻撃である点も忘れてはいけない。

食料安全保障、農業カーボンフリー、食料・農業・農村基本法の見直しは3点セットで取り組む必要がある。時節柄、生産資材(経済)安全保障に傾き、新基本法の見直しもそれにリンクしている。しかし見直しにあたっては、食料自給率向上の目標はゆるがせにできない。カーボンフリーも食料自給率向上とリンクしなければ絵に描いた餅に過ぎず、その出口(財源と市場)を明らかにせずして現場は取り組めない。

自給率、自給力を高めることを食料安全保障とカーボンフリーの土台に据えつつ、その枠を生産資材・原材料にも拡げていく。そのような観点に立つ農政の再確立が緊急の課題である。

重要な記事

最新の記事

-

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日

和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日 -

酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日

酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日