米、麦、大豆 単収向上が課題 基本法検証部会2022年12月26日

食料・農業・農村政策審議会の基本法検証部会は12月23日、食料安定供給のための生産性向上・技術開発をテーマに有識者からのヒアリングを行った。

12月23日に開かれた基本法検証部会。野村農相も出席した。

12月23日に開かれた基本法検証部会。野村農相も出席した。

会合では農水省が過去20年間の日本農業の生産性向上と技術開発の動向について説明した。

それによると、穀類(米、小麦、大豆、トウモロコシ)の生産量と耕作地面積、農業経営体数について2000年を100とすると、2020年に経営体数は45、耕作地面積は91、生産量は85へと減少した。

一方、米国(1997年=100)は経営体数は92、耕作地面積は89と減少しているものの、生産量は139と増加している。中国(1996年=100)では経営体数は108、耕作地面積は104と微増させるなか、生産量が140へと大幅に増加させている。

その要因は品種改良などによる単収の向上。過去20年間の変化率は中国は小麦で146%、米国は米で122%、大豆で130%、ブラジルの大豆も132%と伸びている。

一方、日本は米が106%、小麦が120%と伸びたが大豆は79%と減少傾向にある。

日本は1883年以降の100年間で米の単収は約180kgから約500kgへ3倍に増加し、1967年に米の自給を達成した。しかし、その後、1971年から米の生産調整が本格化し、良食味を求める品種開発に力点が置かれ、単収は2000年の537kgが2021年で539kgとほぼ増加していない。

農水省はオランダの施設野菜との生産性比較も示した。それによるとオランダは養液栽培の急速な普及やコンピュータによる環境制御技術などでトマトの単収は1973年の11.7t/10aが2017年に50.9t同となった。一方には同じ期間に6.5tが10.3tへの微増にとどまる。収量1t当たりの労働時間はオランダは12時間だが114時間もかかる。

もちろん日本でも土地利用型農業で機械化が進み、2000年~2020年の間でも水稲で労働時間は▲33.2%、大豆で▲58.7%となっているが、農水省は減少率は以前より小さくなっているため「さらなる労働生産性の向上に向け技術的なブレークスルーが必要だ」としている。

付加価値労働生産性の国際比較も示した。

それによると、2010年から2019年の平均上昇率は-1.1%へと落ちていることが示された。長期デフレで価格が上昇しなかったことも要因とする。ただ、日本を1した場合の付加価値労働生産性は米国41.7、ドイツ13.9、イギリス14.1、フランス17.2と大きな差がある。農水省は「欧米と比べ、利益を上げるために生産性を上げる意識、コスト意識が低いと考えられる」と指摘した。

生産性を向上させるにはスマート農業などの導入が必要だが、生産者の負担を軽減する農業支援サービスの普及が重要ではないかとしている。また、品種開発も重要で国に研究機関とともに、民間の研究投資を充実させることなども論点に挙げた。

農水省が示したデータをもとに、意見交換では委員から日本の生産性は地域によって異なることを踏まえるべきとの指摘が出た。

寺川彰丸紅副社長は、北海道の生産性は高いことを挙げ、今後の課題として「生産性の高いところを向上させるのか、生産性の低い地域の底上げを図るのか」という視点もある一方、災害対応を含めて農地と農業生産を維持していく必要性も指摘した。

また、各国の状況について農水省は、米国での生産性の向上は遺伝子組み換え農産物による品種開発が進んだことと、技術の現場実装が進んでいることを指摘した。一方、日本で大豆の単収が低下しているのは、規模拡大が進んだ一方で水田では湿害で収量が伸びないことや、品種更新が進んでいないとして今後、単収を上げていくには「畑地化が重要」と強調した。

オランダのトマトの生産性が高いことについては「収量と糖度がトレードオフ」の関係にあるとし、加工用トマトとして大量生産を追求しているオランダと糖度を重視する日本の違いもあることも補足説明した。委員で農業法人経営の井上能孝(株)ファーマン代表は日本国内での収量の向上は、「販売先とのマッチングをセットで考えるべき」と指摘した。

生産性向上にはスマート農業の実装の加速化が必要だとする意見は多いが、平場と中山間地域では条件が異なることから立地ごとのモデルを構築し「むしろ中山間地域こそスマート農業化を」と群馬県甘楽町の茂原荘一町長は提起した。

生産性の向上については「量で生産性をみるだけでいいのか」と二村睦子日本生協連常務や高槻亮輔(株)インスパイア社長らが指摘した。柚木茂夫全国農業会議所専務も「単収の向上は大切だが、環境負荷低減と両立も重要」と指摘、土壌診断結果を集約して、その両立に向けたデータ活用に取り組む必要があると話した。

そのほか品種改良のために基礎研究の重要性と研究の人材だけでなく、営農指導員など現場に普及していく人材の育成・確保の重要性も強調された。

次回の基本法検証部会は「持続可能な農業の確立」をテーマに2023年1月13日に開く。

重要な記事

最新の記事

-

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

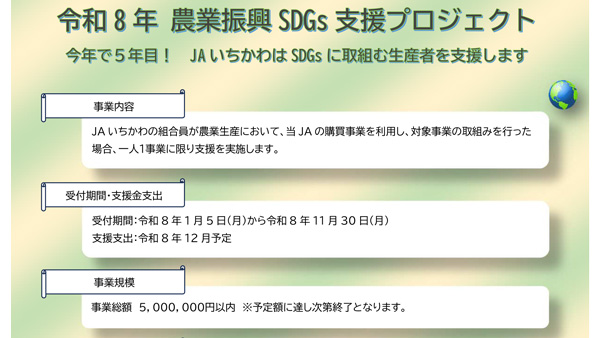

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日 -

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日 -

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日 -

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日