農政:時論的随想 ―21世紀の農政にもの申す

(87)「生活基本構想」の先見性に学ぶ2014年8月8日

・地域と組合員農協法では?

・地域社会の建設を謳う

・今こそ創造新たな協同

規制改革会議から"独占禁止法の適用除外がなくなることによる問題の有無等を精査する"ことを求められている全農・経済連、"現行の制度から自律的な新たな制度に移行する"ことを求められている中央会、いずれも組織の命運にかかわる重大案件である。しかも"平成26年度検討・結論"を得ることを求められている。各組織とも真剣な討議を重ねていることであろう。協同組合としてのあり方からはずれない結論を各組織とも導き出すものと私は信じているので、ここではふれない。

ここで取り上げたいのは、単協が"単協の経済事業の機能強化と役割・責任の最適化"、"農産物販売等の経済事業に全力投球"、"農協の農業者としての協同組織としての性格を損なわないようにするため、准組合員の事業利用について正組合員の事業利用との関係で一定のルールを導入"すべきことを求められていることについてである。一言で言えば職能組合に徹せよということらしい。

◆地域と組合員 農協法では?

農協は確かに“農業者の協同組織”として組織されており、農協法は農協の“組合員たる資格を有する者”としてまず“農業者”をあげている(農協法第12条第1項1号)。その限りでは職能組合であるように見える。が、ついで第2号として“当該農業協同組合の地区内に住所を有する個人又は当該農業協同組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受けている者であって、当該農業協同組合の施設を利用することを相当とするもの”をあげている。但し、1号組合員にある議決権、役員選挙権を与えず准組合員ということにしているが、非農業者も組合員になれるのである。

この措置は、明治にスタートした産業組合が、地区内居住者一般を職業の区別なく組合員とする地域的協同組合だったことを引き継いだ措置であり、農協法制定時はGHQ支配下にあり、旧地主等非農業者の農協参加をGHQが認めなかったのに対する対応策だった。

この准組合員は、1960年以降急速に増えている。組合員総数のなかでの准組合員数の比率でいえば、1960年11%、70年19%、80年24%、90年36%、2000年42%、そして11年52%である。今や准組合員の方が多いのである。この“准組合員の事業利用について…一定のルールを導入”して利用を制限し、単協は地域組合的な事業――“地元の地域社会の持続可能な発展のために力を尽くす”(1995年ICA宣言)事業――はやめて“農産物販売等の経済事業に全力投球”ということになったら、単協の組合活動は萎縮の一途を辿ることになろう。

◆地域社会の建設を謳う

JA組織は、地域組合としての運動強化の重要性を充分に認識していた。それを最もよく示すのは1970年第12回全国農協大会が決議した「生活基本構想」である。こう書かれていた。

“農協は本来、公正と平等を基礎に、組合員が互いに助け合って、自らの生産と生活の安定・向上をはかる組織である。人間性を喪失させるおそれのある経済社会の変化のなかにあって、農協は、人間が、人間らしい生活をしていくための運動の中核体となり、人間連帯にもとづく新しい地域社会の建設をめざして運動しなければならない。”

ICAが新しい「21世紀の協同組合原則」を「協同組合のアイデンティティーに関するICA宣言」としてきめたのが1995年である。7つの協同組合原則のうち第6原則まではこれまでもあった原則であるが、第7原則として新しく“地域社会への配慮”がこのとき入った。地域組合的な事業の説明として前述した一句が入っている原則である。そのICA原則よりも四半世紀も前に“新しい地域社会の建設をめざして運動しなければならない”とした“生活基本構想”の先見性は高く評価されるべきだろう。

◆今こそ創造 新たな協同

この地域組合としての活動強化の方針は、その後も方針としては受け継がれているとみてよい。2009年の第25回JA全国大会は“大転換期における新たな協同の創造”を決議したが、そこでも“多様な連携・ネットワークを構築することで、「新たな協同」の輪を広げ、わが国農業の復権、地域の再生とJA経営の変革をすすめ”ることを強調、各JAにその運動への取り組みを要請していた。

当然ながら“「新たな協同」の輪を広げ”ることは、議決権や役員選挙権、いわゆる共益権を持たない准組合員の組合活動への参加増大をもたらし、参加増大は組織の意思決定上に問題を生じさせよう。この点も「生活基本構想」は見通しており、次のように述べていた。

“農業者・非農業者を問わず、自由に協同組合を組織でき、しかも総合経営もできる一般協同組合法制の検討をすすめる。” が、残念ながら“一般協同組合法制の検討”を組織内部で始めたという話は聞かない。職能組合への傾斜、准組合員の利用制限の可否を議論しなければならない今回の機会を利用して、この点の検討を始めたらどうか。そのためには時間が必要だ。政府は結論を急がせるべきではない。

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

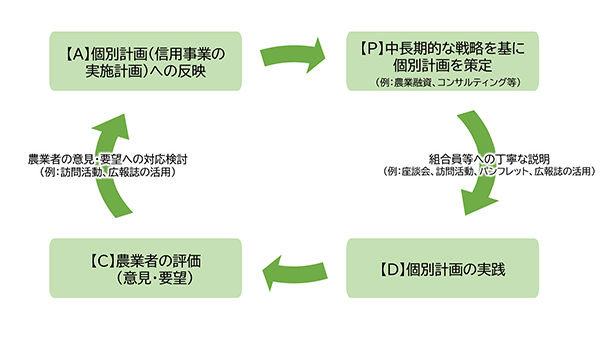

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

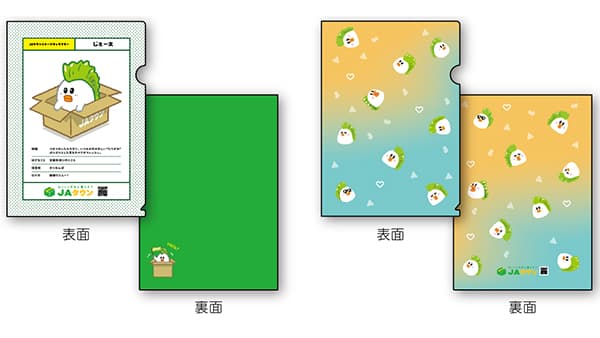

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日