農政:時論的随想 ―21世紀の農政にもの申す

(88)自給率向上策、どう議論すべきか2014年9月5日

・企画部会は?

・「持てる資源」を全て投入した計画なのか

・地域分析は必須要件

8月5日、農水省は2013年度自給率はカロリー表示で39%と発表した。

2020年までに50%にすることを目指して、2010年から展開してきている(はずの)農政のもとでの4年連続の39%である。このことをどう考えるのか、農政は50%を目指して諸施策を講じてきている、その成果はこれから出るというのか。或は施策自体適切ではなかったから上昇傾向が出ないのは当然、下らなかったことを以てよかったと考えるべき、とするのか。

そういった点こそ、新たな「基本計画」作成のための審議をおこなっている農政審企画部会で明らかにしてもらいたい点だが、企画部会ではそういう議論はあまりしていないらしい。“部会では目標水準の見直しを求める意見が出ている”そうだし、中嶋部会長も50%にこだわらず“どういう水準を目標にするかは多角的に検討する必要がある”と語っている(8・19付「日本農業新聞」)。現「基本計画」の目標は“持てる資源を全て投入したとき可能”になる目標だと「基本計画」そのものに書かれているように、もともと無理な目標なのだから、気にすることはない、としているようだ。それでいいのだろうか。

◆「持てる資源」を全て投入した計画なのか

企画部会の委員の皆さんは、本当に今の「基本計画」は“持てる資源を全て投入”することを前提にした計画だと考えているようだが、そうではないことを、私は編著「『農』を論ず」(農林統計協会刊)の第?章で論じた。御一読いただければ、と思うが、簡単なことをひとつ挙げておこう。

50%ではなく45%を目標にしていた現行「基本計画」の前の「基本計画」では、飼料作物のところで“低・未利用地等を活用した放牧の拡大、草地の効率的な利用”とか“耕作放棄地、野草地、林地等の低・未利用地……を利用した放牧”に言及していた。が、現「基本計画」は林野利用についてはまったく触れていない。農用地という思想がないのである。それで“持てる資源を全て投入”したといえるのか、企画部会でぜひ議論してもらいたい。

◆地域分析は必須要件

現「基本計画」は、基準年とした09年の461万haの耕地を維持し続け、耕地利用率を108%に高めることで20年50%のカロリー自給率実現を目指すとしている。が、耕地面積は減少し続け、13年には453万haになっている。09年以降の毎年の減少面積をあげておくと09年?10年1万6000ha、10?11年3万2000ha、11?12年1万2000ha、12?13年1万2000haである。東日本大震災のあった年は別にして、ほぼコンスタントな減少傾向が続いているとしていいだろう。

「計画」は年々1万4000haになると見込まれる転用を年9000haに抑制し、年々2万9000haになると予想される耕作放棄地を年3000haに押さえこむことで毎年の耕地減面積を減らし、更に年1万2000haの耕作放棄地の再生を果たすことで461万haの耕地維持を目指した。

09?11年の転用面積は年平均1万2400ha(「農地の権利移動・貸賃調査」による)となっており、09?13年の“荒廃”農地面積は年平均8380ha(「耕地及び作付け面積調査」による)である。“荒廃”農地が耕作放棄地と同じだとすれば、転用面積は目標値の1.38倍、耕作放棄地面積は目標値の2.79倍となる。それぞれ、なんらかの施策があり、その結果がこれだとすれば、転用抑制のほうが施策効果が上がっていると評価できそうだが、そう評価していいのだろうか。また、「耕作及び作付面積調査」によれば、“開墾”による耕作面積増は09?13年度で年平均1952haにとどまる。この調査にはそれ以外に耕作放棄地再生に相当する項目はないので、この数字を耕作放棄地の再生面積と理解するとすれば、目標値の16%にすぎない。これも何らかの施策があったにもかかわらず、ということなら耕作放棄地施策が最も効果を上げていない、ということになる。

これらは、不十分な資料による推測でしかない。転用抑制施策、耕作放棄地抑制及び再生施策について資料に基づいて吟味し、施策効果を評価することを企画部会にお願いしたい。そうした吟味、評価のうえで目標とする自給率のあり方を論議すべきだろう。

その吟味に当たっては、地域分析を必須にすることを企画部会にお願いしたい。今までの企画部会の議論を新聞等で見るかぎり、地域分析に基づいた論議はあまり行われていないようだが、自給率引き上げ政策を論議するにあたっては地域分析が不可欠だということを私は主張しておきたい。

この点は、50%自給率引き上げの工程表を農水省が初めて発表したときに、08年12月20日号の本欄で主張したことだった。50%引き上げに耕地利用率引き上げが不可欠とするなら、もともと耕地利用率の高かった西日本の耕地利用率引き上げをこそ課題にすべきであり、そのためには老齢化の進行をくいとめるための施策こそ重要、と論じたのだが、その論旨は、今も変える必要はない、と私は信じている。

重要な記事

最新の記事

-

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

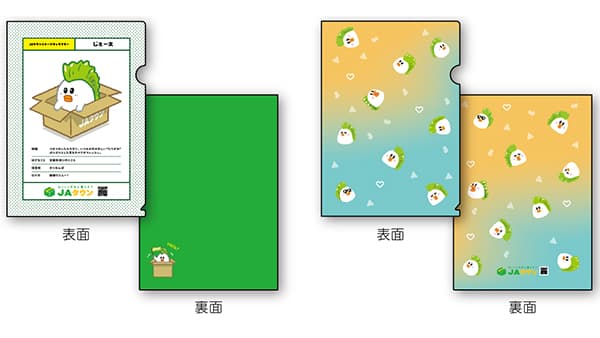

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日 -

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日 -

「農家が作る本格フルーツかき氷」 自家農園の完熟ブルーベリー使用の新メニュー アグリハニー2025年4月28日

「農家が作る本格フルーツかき氷」 自家農園の完熟ブルーベリー使用の新メニュー アグリハニー2025年4月28日 -

地球環境保全へ 持続可能な生産と消費で負荷を低減「ネイチャーポジティブ宣言」発表 パルシステム2025年4月28日

地球環境保全へ 持続可能な生産と消費で負荷を低減「ネイチャーポジティブ宣言」発表 パルシステム2025年4月28日 -

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

農業犠牲は断じて許さず 自民食料安保強化本部が決議2025年4月25日

農業犠牲は断じて許さず 自民食料安保強化本部が決議2025年4月25日