農政:田代洋一・協同の現場を歩く

【田代洋一・協同の現場を歩く】組合員の声に沿い仕事をする コープみやざき(宮崎県)2019年11月8日

◆日本でいちばん大切にしたい会社

コープみやざきが「人を大切にする経営学会」の「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の最高賞を受賞した。2006年に実質定年制をやめ、最高齢は77歳という。同生協では、正規職員の6割を占める総合職の離職率は2.4%。ただ、採用には苦労しているという。農協は今、若い職員層等の離職に悩み、求人にも苦労しているが、どこが違うのだろうか。

同生協は、組合員から「聴く」姿勢で以前から注目されているが、県民世帯加入率53%と過半を占め、競争も激化している今日、現状はどうなっているか。

◆リッスン・ドゥ・シー

まず総代会議案書に驚いた。一冊目は1号議案「2018年度努力してきたこと、2019年度取り組むこと」で67頁あり、組合員、職員などの事例や声の紹介に当てられている。その後のページには、2000人職員の仕事の指針となる「基本方針書」が資料として載せてある。財務諸表などは別冊で50頁と薄い。

仕事の軸が、まず組合員の声を「聴く」(リッスン)、それに沿って「仕事する」(ドゥ)、「数値や結果で振り返り次に生かす」(シー)になっている。店でも組合員と職員とが親しく会話している。ひとり1人の名前も覚えてしまう。

組合員からの声は年8万件を超えるが、内訳は、職員から届く「こんなこと聴けたよ」が店舗3万、共同購入2万の計5万件、さまざまなルートで組合員から直接届く声が3万件。「聴く」だけでは組合員の声は続かない。受け止めてもらえているという実感が次の発信になり、信頼関係を創る。

いつ頃からそういうスタイルになったのか。真方和男理事長は「1984年の組織運営の改革以降少しずつ増えてきた」という。同生協の「あゆみ」(年表)に当たると、1973年に690人の主婦で設立されたが、10年後の84年、「組合員の声を聴き、理事会で検討し生かすように組織運営を変更」したとある。

◆理事会と常勤役員と職員と

通常は組合員の声を組織的に集約するのは理事会の役割だ。しかしこれだけ組合員の声が集まるようになると、その位置づけも変わる。声は組織の中を血液のように流れ、関係する部署に届き生かされていく。理事会向けの集約資料は作らず、各本部の「振り返り」や職員向け資料がそのまま資料になる。同生協は、組織改革以降、理事会で決めたことを「上から伝えていく」運営をやめた。事業執行は常勤役職員に任せ、理事会ではそれに対する組合員の反応や声を議論し、次に生かしていくようにしている。員外理事等はおかない。

職員は、「よかれと思ったことはまずはやってみる」という方針で、「声」にその場で応える。方針を深めるため、1月に職員総会が開催され、専務理事・各本部長からの「基本方針」の提起と、方針に沿った実践事例の報告がされる。7月には「仕事の工夫や改善の発表会」を開き、パート職員を含む約500人が自主参加する。また、毎月発行の部内報や、毎週発行の「団らんにゅーす」でも、優れた実践や喜ばれた事例が紹介される。そして、「できている人や部門、事業所に徹底的に学ぶ」の方針で、ほとんどの職員が学びに行っている。このような職員・職場同士の濃密な交流・教え合いがもう一つの特徴だ。

◆店舗と共同購入

同生協の供給高は300億円、うち6割は店舗事業だが、経常利益率(経常利益/供給高)は店舗0.7%、共同購入7%で、トータル3%になる。全国的にも店舗は赤字の生協が多いが、同生協は黒字で運営できている。

店舗は500坪前後のSMが主流で、衣料のあるSSMも3店ある。組合員にとって「アイスクリームの溶けない範囲」での出店をめざして20店舗構想をもっているが、立地確保には苦戦している。店舗ものぞいてみたが、卵一個から売るという小口対応が目につき(高齢化や独り暮らしでその要求が多い)、人気のカツどん小218円をイートインで食べたが、利用客も多かった。

共同購入では全国的に個配が主流になっているが、同生協は2割以下である。組合員に、グループ受取り、戸別受取り、地域受取りを選んでもらう。組合員との接点を重視するので、配達の外部委託はしない。高齢者宅では冷蔵庫に入れてあげることもあり、電灯の取り換えやハチの巣取りを頼まれる(無料)こともある。

事業を支える情報システムは、外注せず全て自前で開発し運用している。そのため、現場の要望に応じてスピーディに開発・改善が進み、コスト的にも安く運営できている。

今後については、共同購入は、一定完成された業態ではあるが深化させつつ、店舗のレベルをさらに上げて少ない供給高でも成立する形を模索している。

同生協は、剰余金の4割を組合員還元に充てる方針である。利用高割り戻しは1.1%(旅行等は0.56%)、出資配当率はゆうちょ定期利率+0.2%である。ポイント制等の供給促進策は導入せず、新聞折込チラシもしない。

◆農協にとって「聴く」とは

県内農産物の取扱高は31億円、同供給高のほぼ半分になる。仕入れは、商品開発の切り口である「よりおいしく、よりやすく、より使い勝手がよく、より安全に、より分かりやすく、より環境や健康に配慮して」に基づき、「産直」という言葉は使わない。

農協は今、「農協改革」の渦中にあり、宮崎JAグループは1県1JA化を掲げているが、コープみやざきを見て次の点を感じる。

第一に、「外から言われたから何をする」ではなく、そもそも「農協は誰のために何をするのか」をさらに明確にすべきだろう。農協改革の基本姿勢だ。

第二に、農協も農協らしいやり方で組合員の声をもっと聴くことができよう。職員が「組合員の声を聴く」企業風土を実現することで、農家組合員間の生産協同を高め、貯金や共済の推進もより無理できるのではないか。

最後に、組織の力量で判断すべきで、できないことは否定せず、力量がつき機が熟したらチャレンジすべきだ。産地県・宮崎における1県1JAの推進や組織設計にもそれが言えるかもしれない。

グローバル競争にもまれる「ばらける」個人にとっては、コープみやざきの濃密な人間関係は、うらやましくもあれば、煩わしくもあろう。生産協同と消費協同の違いもある。土地柄に合った工夫こそ同生協の実践が教えることだ。

本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

【田代洋一・協同の現場を歩く】

重要な記事

最新の記事

-

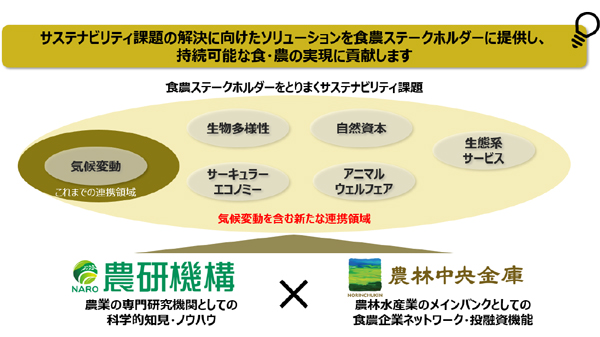

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

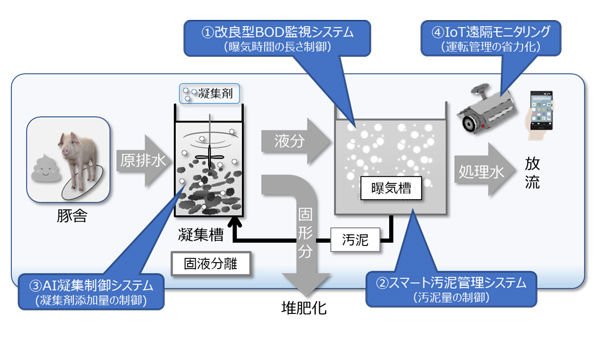

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日