農政:田代洋一・協同の現場を歩く

【田代洋一・協同の現場を歩く】復興への確かな足取り-福島県南相馬市・紅梅夢ファーム2020年2月5日

南相馬市小高区は福島原発から20km圏内、人口1.3万人だった。2016年に避難指示区域指定が解除されたが、現在の人口は3000人程度。そこでの農業復興の足取りを確かめるべく紅梅夢(こうばいゆめ)ファームを、前身も含めて4度めに訪問した。「紅梅」は相馬藩小高城の愛称、「夢」は「若い担い手に希望をもってもらえる会社に」だ。

きれいに咲いた紅梅夢ファームの菜の花畑

◆集落営農から始まった

出発点は集団転作だが、水稲も一緒にやろうということで2003年に蛯沢ファームが立ち上げられた。構成員は当時60歳前後の4名で、近隣2集落からも農地を借りて計40haを経営し、トルコききょうにも取り組んでいた。06年には区内15組織で集落営農組織連絡協議会(会長はファーム組合長)を設立して地域農業のあり方を検討、ファームも11年に法人化し、地域全体も12年から大区画圃場整備に取り組む計画だった。

◆大震災・原発事故に遭遇

その矢先、東日本大震災・原発事故が襲いかかった。幸いファームに人や機械の被害はなかったが、ダムがやられ、地盤沈下し、放射能汚染、風評被害に販路を奪われ、子育て・青壮年世代は県外避難して地域から農業の担い手が消え、避難者は子供たちが少なくとも学校を出るまでは帰れなくなった。

しかし震災翌年には「ふるさと小高区地域農復興組合」が立ち上げられ、毎日200名(女性が7割)が草刈り・瓦礫撤去・土砂挙げに参加した。蛯沢ファームも同じメンバーで農業再開した。たとえ売れない作物でも、作っていないと営農意欲を失ってしまうからだ。2012年に水稲の試験栽培40a、13年から水稲・大豆の実証栽培、14年から菜種22ha栽培。15年には経営地50haで、飼料米4ha、菜種30ha、大豆3ha、ソルガム2.4ha(バイオエタノール用)、トルコききょう・ストックのハウス栽培。花きには常時パート5名(1名は組合長の次女の夫、前農協職員)を入れる。

◆農業法人(株式会社)の立ち上げ

協議会を中心に地域の営農再開のあり方について議論を重ねたが、3200戸に対する意向調査の結果は85%が委託希望だった。そこで小高一円を視野に2017年正月に農業生産法人(株式会社)紅梅夢ファームが立ち上げられた。小高区では既に稼働している法人や再開予定の組織が中部・西部にそれぞれあるため、ファームは主として東部を担う。

協議会メンバーのうち7組織が参加した。不参加の理由は、住民が戻らない、自力で営農再開が困難、営農意欲の喪失だった。株式会社にしたのは、迅速な意思決定、土木・民宿・研修等の事業への取り組み可能とするためである。

集落ごとに離村者も含めた営農改善組合を設立してもらい、地権者の意向・調整は組合が取りまとめて、畦畔草刈や水管理は組合が再受託する取り決めにした。株式会社化しても根っこは集落営農なのだ。しかし草刈りをお願いしても1年目は出てくれるが、2年目には減るということで、ファームの作業が主になっている。小作料は1年目は10a当たり5000円、2年目から1万円にしている。営農再開支援事業で10a当たり最高3.5万円が手当てされている。

ドローンやロボコンバイン等も導入し「スマート農業」も実践。

前列中央が佐藤良一社長

◆雇用型スマート農業

2019年の経営面積は50ha。作付けは、水稲29ha、大豆11ha、菜種7.5ha、タマネギ1.1ha、ストックのハウス栽培等である。水稲の半分は乾田直播で収量は移植栽培と変わらない。隣の浪江町に進出した舞台ファーム(仙台市)の子会社の密苗育苗を受託している。

コメは、舞台ファーム→舞台アグリイノベーション(精米工場)を通じてアイリスオーヤマ(仙台市、メーカーベンダー大手だがコメ販売も)に出荷する。菜種は、二本松市の企業に委託加工し「菜の花オイル」として道の駅、ふるさと納税、京都の西本願寺系NPO等に出荷している。タマネギは北海道・九州の端境期をねらったが、現状は価格低下に苦戦している。トルコききょうは「神経質な花で、合間には取り組みずらい」ということでストックに切りえた。JGAP、グローバルGAPの取得にもチャレンジしている。

これだけの規模の農業を誰が担うか。前のメンバーは、組合長が社長として残り、あとの3人は臨時雇用に回った。専務には先の次女の夫(35歳)が就いた。そして4名を雇用した(36歳、24歳大卒、20歳農業高卒、19歳農業高卒・女性)。ハローワークを通じて募集した。学校からの希望もあった。若い女性も加わるので、簡易トイレは改修し、圃場にもトイレを設けた。諸手当も含めて給与水準は地域ではいい方ではないかという。

これからの経営を考えると若い担い手の育成が重要であり、市の「農業チャレンジ塾」での塾生交流に期待している。1日研修で福島大学から25名が参加し、地元出身や女子学生も多い。

ファームは農水省のスマート農業技術の実証・開発プロジェクトの一つに採択された。具体的には、直進キープ機能付き田植え機、ロボトラ(無人・有人の2台協調作業)、高速汎用播種機、農業用ドローン(除草剤・追肥)、ロボコンバイン等を導入している。スマート農業は、「これまで外部委託していた作業も、ファームの適時に行える」、「未熟練の若手社員の育成・早期戦力化に極めて有用」、「低コスト化につながる」と高く評価する。若手中心に営農再開しなければならない被災地にぴったりというわけだ。

◆集落営農から地域営農へ

なかば更地化した広大な農地を保全していくには、<雇用の導入→周年農業化→土地利用型農業と園芸作の組み合わせ→50~100ha程度の面積確保→スマート農業化>という一連の関連性の確保が欠かせない。雇用経営の持続化には従業員の年齢階層をばらす必要があり、若手の採用は必須で、若手が各種免許をとってコンピュータ制御の大型機械を使いこなしていく必要がある。

そのためには農業集落を超えた藩政村(大字)程度以上の規模の「地域営農」が必要だ。物理的な集落は姿を消したが、地権者集団としての集落、菩提寺や墓のある集落、「ふるさと」としての集落は残っている。ファームの事務所には「ふるさと小高で一緒に農業やりましょう」のポスターが張られている。その時には顔ぶれや世代も変わっているかもしれない。しかしその日に備えて地域営農を持続させる。それこそがファームの「夢」だ。

本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

【田代洋一・協同の現場を歩く】

重要な記事

最新の記事

-

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

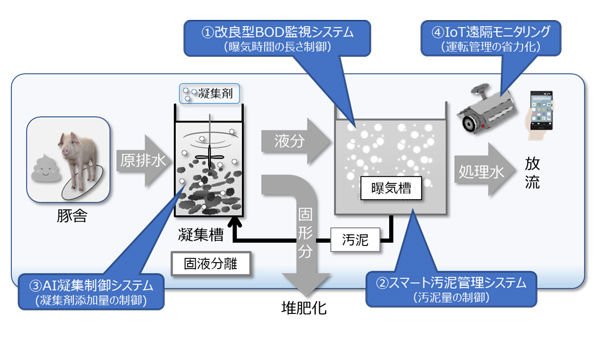

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

【人事異動】クボタ(5月1日付)2025年4月23日

【人事異動】クボタ(5月1日付)2025年4月23日 -

桃の果実の美味しさ Doleフルーツカップ第2弾「贅沢ピーチ」新発売2025年4月23日

桃の果実の美味しさ Doleフルーツカップ第2弾「贅沢ピーチ」新発売2025年4月23日 -

暑い夏を「唐辛子」で盛り上げる「S&Bハーブ苗」苗サンプリング&コラボ動画公開2025年4月23日

暑い夏を「唐辛子」で盛り上げる「S&Bハーブ苗」苗サンプリング&コラボ動画公開2025年4月23日 -

京都精華大と連携 野菜を育て販売までを学ぶ「ボードゲーム」発売 タキイ種苗2025年4月23日

京都精華大と連携 野菜を育て販売までを学ぶ「ボードゲーム」発売 タキイ種苗2025年4月23日 -

「米沢食の市場 土曜朝市」大盛況 生マグロ解体ショーも 山形県米沢市2025年4月23日

「米沢食の市場 土曜朝市」大盛況 生マグロ解体ショーも 山形県米沢市2025年4月23日 -

牛のげっぷ由来メタンガス削減へ 飼料添加物カギケノリ大量生産の実証実験 パスの子会社アルヌールがA'Cultureと業務提携2025年4月23日

牛のげっぷ由来メタンガス削減へ 飼料添加物カギケノリ大量生産の実証実験 パスの子会社アルヌールがA'Cultureと業務提携2025年4月23日 -

水耕栽培プロジェクトの第4期でメロン栽培を開始 インテリア用接着剤メーカーの新規事業 ヤヨイ化学工業2025年4月23日

水耕栽培プロジェクトの第4期でメロン栽培を開始 インテリア用接着剤メーカーの新規事業 ヤヨイ化学工業2025年4月23日 -

大豆とごまを自ら栽培する「食の3重丸」プロジェクト参加者募集 雑賀技術研究所2025年4月23日

大豆とごまを自ら栽培する「食の3重丸」プロジェクト参加者募集 雑賀技術研究所2025年4月23日 -

裂果に強い黄化葉巻病耐病性ミニトマト「ロイヤルパッション」開発 サカタのタネ2025年4月23日

裂果に強い黄化葉巻病耐病性ミニトマト「ロイヤルパッション」開発 サカタのタネ2025年4月23日 -

店舗、宅配ともに前年超え 3月度供給高速報 日本生協連2025年4月23日

店舗、宅配ともに前年超え 3月度供給高速報 日本生協連2025年4月23日 -

鳥インフル 米イリノイ州からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年4月23日

鳥インフル 米イリノイ州からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年4月23日 -

大府市で初開催 知多半島農業マルシェ「にこもぐ」27日に開催 愛知県半田市2025年4月23日

大府市で初開催 知多半島農業マルシェ「にこもぐ」27日に開催 愛知県半田市2025年4月23日 -

設立6年目で初の新卒採用 農業をデザインする共創者を育成 AGRIST2025年4月23日

設立6年目で初の新卒採用 農業をデザインする共創者を育成 AGRIST2025年4月23日