農政:バイデン農政と中間選挙

【バイデン農政と中間選挙】景気後退を恐れる米国の農業界~食料インフレ危機の通貨安日本【エッセイスト 薄井寛】2022年7月20日

景気後退(リセッション)をめぐって党派性の帯びた議論が進む米国では、ロシアの軍事侵攻で大幅に高騰した穀物・大豆の市場価格がその勢いを失いつつある。国際価格の高騰はピークアウトの局面を迎えるのか。

下落傾向が続く穀物・大豆価格

早ければ年内、遅くとも来年に米国経済はリセッションに入る。保守派の経済アナリストたちのこうした予測が報道され、農家の間でも不安が広まってきたと伝えられる。

7月に入り穀物・大豆市場の〝潮目″は変わったのか。次の3つの情報がそれを示唆しているようにも見える。

第1はパデュー大学(インディアナ州)の「農家景況感指数」(7月5日公表)。販売額が50万ドル(約6700万円)以上の大規模農家400戸を対象にした定期調査によると、6月の農家景況感指数は97。2016年10月の92以来2番目に低い水準だ。

調査対象農家の64%が「今年の生産資材価格は去年より20%以上上がる」と予測。来年に向けた最大の不安材料は「生産費のいっそうの増大」と答えた農家が43%。「生産資材の確保そのものが課題だ」との回答も21%に達した。

第2は穀物・大豆の需給緩和と値下がり傾向だ。

国連食糧農業機関(FAO)は7月8日、「6月の世界食料価格指数が3カ月連続で下落した」と発表した。

FAOによると、6月に小麦の国際価格指数は前月より5.7%下落。トウモロコシなどの粗粒穀物と大豆油などの植物性油の価格指数もそれぞれ4.1%、7.6%下がった。

いずれも、ほぼ回復あるいは微増する穀物・大豆の供給量に対し、多くの国で需要が伸びていないためだ。

また、7月12日に農務省の「世界食料需給観測」が次のように報道され、米国内の穀物・大豆価格はさらに下落。ほぼ本年初めの水準へ戻ってしまった。

〇2022/23年度の小麦とトウモロコシの供給量はともに微減が見込まれるが、国内外の需要が後退するため、農家販売価格の農務省予測は6月段階よりそれぞれ2.3%、1.5%引き下げられた。

〇米国の大豆生産量はトウモロコシの作付け増で減少する一方、南米諸国の供給量が増え、中国などの輸入需要は後退。農家販売価格の予測は前月よりも2.0%下がった。

悪化する様々な外部要因

第3は外部環境の変化だ。これこそが今、米国の穀物・大豆市場へ冷や水を浴びせている最大の要因といえる。

変化は広範囲に及ぶ。主なものを列記してみよう。

①EU諸国に対するロシアの天然ガス供給停止が危惧されるなか、インフレ、景気後退、通貨安などによってEUの米国産大豆・ナッツ類・食肉等の輸入需要が落ち込む可能性が出てきた。2021年度、EUは米国の農産物輸出額の6.1%を占め、19.4%の中国、14.0%のカナダ、13.9%のメキシコ、7.9%の日本に次ぐ大輸出市場なのだ。

②米国の消費者物価指数(CPI)は6月、前年同月比で9.1%上昇。およそ40年半ぶりの高い伸び率だ。これによって今後の大幅な金利上昇が確実視されるなか、堅調に回復してきた食料支出が減少へ転じる懸念が急浮上。また、米国では大規模農家ほど作付け前に農務省等から融資を受けるが、その金利負担増が経営圧迫の要因となる。

③原油価格は米国内の在庫増もあって6月8日から下がり始め、同月中旬以降ガソリン価格が下げへ転じた。さらに、景気減速による燃料需給の緩和が予測されるが、穀物・大豆農家にとってはこれも不安材料だ。ガソリンの値下がりに連動してトウモロコシ由来のエタノールと大豆油由来のバイオディーゼルの価格が下がれば、それが穀物・大豆価格を引き下げる要因となるからだ。

農業界にとって悲観的な変化は他にもある。注目されるのがゼロコロナ政策の長期化による中国の景気低迷と食肉などの需要減退だ。

実際、農務省の予測(7月12日)によると2021/22年度の中国の大豆輸入量は前年度比9.8%減って9000万トン。トウモロコシの輸入量も22.0%減の2300万トンに留まる。

ただし、これらの変化をもって穀物・大豆価格の高騰がピークアウトし、一気に下げへ転じると予測するのは早計過ぎる。

主な理由は二つある。一つは、米国の穀物・大豆価格が下落へ転じたとはいえ、コロナ禍前と比べれば依然として記録的な高値圏にあり、干ばつによる減産の危険も消えていないという実態だ。

肥料などの資材価格が大幅に下落し、主要輸出国での生産が全般的に安定するまでは、穀物・大豆価格の十分な値下がりは望めない。

二つ目はドル高だ。円安に歯止めがかからない日本では、今秋の輸入小麦価格の大幅引き上げで食料インフレがさらに高進し、景気後退の引き金になる可能性も否定できない。

他方、農産物の輸出国の増産で市場価格は大幅に下落すると期待するのにも無理がある。

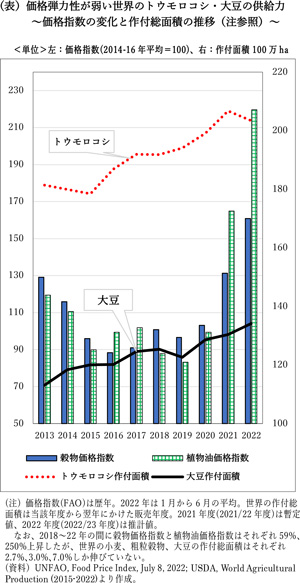

資材コストが十分に下がらず、金利がさらに上がれば、主要輸出国の農家は作付面積の"調整"に走る。それに加え、輸出国側では新たな農地開拓も反収の伸びもともにほぼ限界に達しつつある。換言するなら、穀物・大豆供給量の価格弾力性は低下しているのだ(表参照)。

こうした国際市場の実態を踏まえた、短期、中期、長期の具体策に基づく食料安全保障の議論がわが国ではますます必要となってくる。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日 -

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日 -

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日 -

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日