農政:田代洋一・協同の現場を歩く

【田代洋一・協同の現場を歩く】JAみやざき 地域密着と総合力追求 産地県が県域JA実現2024年12月3日

集落営農、農協、生協といったさまざまな「協同」の取り組みの現場を訪ね、その息吹を伝える田代洋一横浜国立大学名誉教授のシリーズ。今回はJAみやざきを紹介する。

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

県域JA化新段階

2024年4月の宮崎県のJAみやざきの発足は、1県1JA化の新段階を画した。第一は、農業産出額全国6位(2022年)で独立経済連をもった産地県のJAグループが、県域JA化に踏み切ったこと。第二は、県中央会も包括承継すること。第三は、当初は旧JAを地区本部とするが3~4年後にはより少数の広域本部化を図ること。この三点を中心にみていく。

なぜ産地県が1県1JAか

まず宮崎県JAの特徴として、事業利益=100とする部門構成が信用88%、共済212%、農業26%、営農指導△247・1%で、営農指導にコストをかけ、それを主に共済利益等で支え、農業部門を黒字にしている(2022年度、2JAを除く)。

農業部門の事業利益の黒字をもって「産地JA」とすれば、その1県1JA化は、産地間競争もあり常識的には難しい。これまでの他県の試みでも非合併単協が残った。

では、なぜ、宮崎は完全1県1JA化を果たせたのか。宮崎は、産地広域化を目指して1970年代と90年代に早期に合併を進め、13JA体制になった。今回の県域JA化は、そのような産地広域化合併のDNAを引き継ぐものとして、2018年あたりから具体化した。

理由は農業・JAをめぐる環境悪化の全般に及ぶが、特に、資材高騰・物流問題・子牛価格等の低迷に立ち向かうには「JA単独の対応では限界がある」ことだった。独立経済連として保持してきた機能・人材・資産を包括承継し、コスト削減を実現することへの農業者の期待は大きかった。

また全JAでの合併にこだわり、個別JAの結論を急がず一斉に取り組み、決定も2年ほど延期して各段階での話し合いを徹底した。

中央会の包括承継

中央会も県域JA化に参加した。本邦初のことであり、系統内からの異論も強く、第30回JA全国大会も「中央会の外部性・専門性」を強調している。

それに対して宮崎県のJAグループは、中央会を取り込んで県域単協としての当事者能力、内部監査機能を高める道を選択した。そして地区本部等に対する「第三者の眼」は、内部監査・リスク管理部門を「本店所属の地区本部駐在」とする体制の構築中である。つまり地区本部の分権性を尊重しつつも、この点は集権性を貫ぬく。

筆者は、JA経営が厳しさを増すなかで、組織・事業の系統三段階制の負担が強まり、県連機能を全国連と単協のいずれかが吸収する方向が強まりつつあるとみる。独立経済連の包括承継についてもその点を指摘しうる。

地区本部制から広域本部制へ

多様な産地をもつ宮崎では、「地域密着と統合メリット」の二面追求が求められる。

「地域密着」の点では、合併前の13JAをそれぞれ地区本部化する。地区本部では、まず運営委員を選び、そこから理事を選び、理事の互選で常勤の地区本部長(組織代表)・業務担当学経理事を選ぶ(正式には総代会で)。すなわちJAみやざきの常勤理事が、地区本部長と業務担当理事として地区本部にいる体制である。そのため経営管理委員会方式は採らなかった。

地区本部(長)は一定額の資産取得・貸付の権限をもち、独立採算制(地区本部の期末剰余金から出資配当見込み1%、内部留保等を差し引いた額を地区本部にプールし事業利用分量配当や期中の農家支援等に充てる)をとる。また財務調整として、上記基準に即して一定の農業振興積立金の配分を受ける。

つまり「まず一つの組織になる」という統合の「器づくり」に重きを置いた。とはいえ、この段階でも、園芸、畜産等での県域生産者組織の発足、本店の営農指導部の新設、購買の仕入れ統一、包装の資材名称統一等について協議を進めている。また合併前の3カ年に19金融店舗の再編に取り組んだ。

しかし旧JAが地区本部になっただけでは組合員メリットの発揮に限りがあり、また地区本部間の規模差も大きい。そこで3~4年かけて六つほどの広域本部制に移行する予定である。広域本部のエリアは、旧郡、県振興局(普及センター)、NOSAI、家畜市場とほぼ同様である。

広域本部には常勤の本部長(組織代表)と常務(学経)をおき、独立採算制はやめる。そして商品・サービスの企画、仕入れ、内部監査といった、県域で一体的に取り組むべき事業は本店が担うことで統合メリットを追求する。他方、営農指導・企画等の地域特性に応じた事業は本部長権限で地域密着性を追求する。

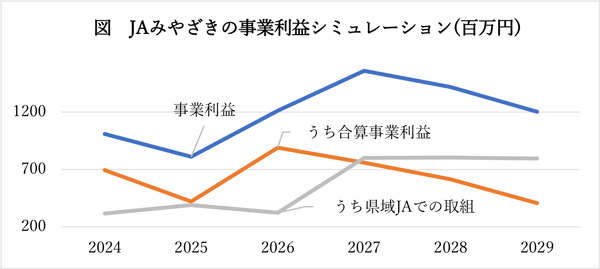

図に損益シミュレーションを示した。2026年度までの地区本部制下では、概ね現行の運営方式で、合併効果(県域での取り組み)は役員報酬・人件費の削減等(3億円超)に限られるが、2027年からの広域本部制下では、信用・購買事業での専任渉外等の増、機能集約による省力等で8億円の事業利益増効果を見込んでいる(このシミュレーションは2024年に改訂する)。

JAみやざきの事業利益シミュレーション(百万円)

宮崎での県域JA化の特徴

その先はまだ考えていないが、県1本化を主張する声はごく一部のようだ。何らかの形で地域に常勤理事(組織代表)がいる県域JAというのが、「地域密着と統合メリットの追求」をめざすJAみやざきの行き方だろう。

農業者の方から統合メリットの追求を求める声が寄せられているというのは驚きだったが、それだけ地域農業の現実は厳しく、県域農協への期待は大きい。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日 -

つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日

つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日 -

日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日

日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日 -

森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日

森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日 -

「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日

「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日