農政:持続可能な世界を拓く SDGsと協同組合

提言:藤井聡京都大学教授 農協は日本農業の砦2020年1月14日

世論形成を徹底し突破口を藤井聡京都大学大学院教授

食料・農業・農村基本計画の見直し議論では今回もまた「食料自給率目標」をめぐって意見が分かれている。たとえば、「自給率など意味がない。産業としての農業の稼ぐ力こそ目標とすべきだ」などである。しかし、食料自給率とは国民や国にとってそもそもどういう意味を持つのだろうか。藤井教授はそれは単に食料の安定供給の指標だけではなく幅広く重要な政策的意義を持つと強調する。そうした認識を国民が共有するためにも、この国の農業を守る最後の砦である「農協」の重要な活動に情報発信という「言論活動」を徹底して位置づけよ、と提言する。

◆食料自給率の確保は「安全保障」のみならず「経済・文化・国土政策」として必須

「食料自給率」の向上は、「食料安全保障」の観点から枢要な国家目標に位置付けねばならぬものだが、経済政策や文化政策、国土政策の点からも極めて重要な意味を持っている。

第一に、日本国民の「食料需要」は、日本国民が暮らしていく上で必要不可欠な所得の源泉だ。現代資本主義社会においては、国民は「誰かの需要」が無ければ生きていけない。なぜなら、誰かが自分のためにカネを払おうとする「需要」があって初めて、所得が得られるからだ。だから、「需要」とは我々が生きていくにあたって必須の「資源」なのだ。

しかし、デフレと貧困化が進む現代日本では、必ずしも十分な需要=カネの支払い、が存在しているわけではない。それ故、今日の日本にとって、「需要」は極めて貴重な「資源」なのである。

そんな中で、特に我々日本国民がアクセスしやすい安定的な需要資源が「日本人の食料需要」だ。娯楽や衣服、クルマやテレビなどは無くても生きていけるが、ヒトは食べなくては生きていけない。だから、日本人の食料需要は、我々日本人が生きていくにあたって最も確実に存在する最重要の根幹的な需要資源の一つなのだ。だから、デフレが深刻化し貧困化が進む慢性的な需要不足に悩まされる我が国日本において、日本人の食料需要は、極めて貴重な資源なのである

第二に、食料需要は地方における農家に支えられる「農山村」の「民俗」や「文化」「伝統」の保全のためにも必須の「資源」でもある。彼らが算出する農産品に対する需要がなければ早晩、日本国家はそれらを全て喪失するのである。

そして第三に、食料需要は日本全国の国土の保全にとっても必須の「資源」である。農地は国土全体の13.5%、平野部だけに限るならその半分以上の54%を占めているが、それだけ広大な国土の保全には、それら農地を守る農家が産み出す農産品に対する需要が必須なのだ。そして、彼らが地方で暮らせて初めて東京一極集中が回避され、均衡ある国土が維持されるのだから、日本人の食料需要は適正な国土構造のために重要な資源でもある。

つまり日本人の食料需要は食料安全保障の観点のみならず、経済政策、文化政策、国土政策の観点から、かくも重要な意味を持っているのだ。

しかし驚くべきことに、日本の学者達、政治家達、官僚達は皆、こうした構図を全く理解していない。だから、外国との「ディール」(取引)の中で、日本政府は日本人の「食料需要」を二束三文で"売り飛ばし"続けている。結果、6割以上の日本人の食料需要が外国に奪われてしまった。

そして農家は貧困化し、農山村は衰退し、全国の国土は荒廃し続けている。これほど愚かな農水行政を営んでいる近代先進国家は世界中どこを見回しても皆無だ。

◆現代貨幣理論に基づき日本の農に国費を充当せよ

では、どうすれば日本の食料自給率を上げられるのかと言えば、これは至って簡単だ。

日本の農業への国費を徹底的に拡大し、今の2倍程度の水準で農業支援策を展開すればよいのである。

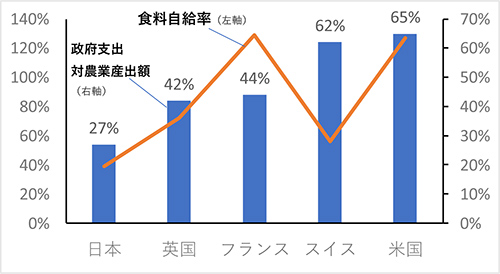

図1をご覧いただきたい。これは、各国の食料自給率と、農業出荷額に対する政府支出の割合だが、ご覧の様に、諸外国は日本の2倍前後、あるいは、それ以上の水準の農業予算を政府が支出している。そしてその結果、日本よりも圧倒的に高い食料自給率を達成している(国土の大半が山地のスイスだけは例外だが、それでもなお日本より自給率は高い)。

(図1)農業産出額に対する政府の農業予算の割合(2005年)食料自給率(カロリーベース、2011年)

(出典)政府支出対農業算出額:「よくわかるTPP48のまちがい」鈴木宣弘・木下順子:著( 農文協2012.1)

食料自給率:農林水産省ホームページ

無論、こうした主張をすると「財源はどこにあるんだ、借金まみれの日本には無理だ!」という反論が財務省や彼らお抱えの経済学者達から即座に差し向けられる。

しかし彼らは完全に間違っている。最新の経済理論であるMMT(現代貨幣理論)が明確に理論的かつ実証的に明らかにしているように、日本の様な先進国の政府は、自国通貨建ての国債で破綻することなどあり得ない。むしろ日本がデフレを脱却するまでの間は、国債拡大は可能であるばかりか、そう「すべき」ですらある。このMMTに基づけば、かくも重要な農業への国費倍増は最も国益に叶う対策の一つなのだ。

ただし、我が国政府が食料自給率の上昇に向けて行っているのは、単に「補助しない」という「無作為」の罪だけではない。

実に愚かな事に、政府支援をほとんど拡充しないままに、TPPや日欧EPA、そして日米FTAといった自由貿易を徹底的に推進してすらいる。アメリカがその典型だが諸外国は、図1に示した様に手厚い政府支援を受けたうえで、「国際競争」に参画してきているのだ。

一方で日本の農家は、諸外国よりも圧倒的に少ない政府支援の下で、国際競争を強いられている。

政府支援における圧倒的内外格差が存在する中での自由貿易の推進は、日本の農家の所得低下と廃業リスクの増大を導き、食料自給率の低下のさらなる加速を導くほかない。

それにも拘わらず、自由貿易推進論者達は、自由競争で敗れ、廃業していく農家達に対して、それがグローバル社会における必然的帰結なのだとしたり顔で説教を垂れ続けている。そして、そんな競争下でも勝利した一握りの農家を褒めそやし、これこそが新しい時代の農業の在り方だ、と嘯(うそぶ)いている。そんな日本政府の姿はほとんど、先の大戦でガダルカナルやペリリューで、重戦車や重機関銃で武装した米軍に向けて、小火器しか持たない兵隊達に突入を命ずる上官のようなものだ。勝ち目の無い戦いを無理強いしても、玉砕するのが関の山なのであり、したがって、日本の農家は政府が進める自由貿易を通して衰退し続けていくのは必至なのである。

今の日本政府の農家に対する態度は左程に、残酷で残忍なものなのである。

◆「言論活動」の活性化こそ今日の農業再生の必須条件

以上の指摘だけでも、日本政府が如何に日本の農業に対して残忍な態度を取り続けているのかということが、そしてそれを通して、日本国家の国益にとって必要不可欠な食料自給率を下落させ続けるという、愚か極まりない帰結を自ら呼び寄せ続けているという実態が浮かび上がるのだが、我が国政府の愚挙は以上だけに収まらない。

日本政府は、農業の発展にとって必須である農家の協力体制を自由化する改革を推し進め、同じく農業の発展にとって必要不可欠な様々な規制を撤廃し続けている。

自民党主導で断行されてきた「農協改革」と呼ばれる一連の取り組みがまさにそれだ。これによって、政府の庇護が得られない中、どうにかこうにか農家同士が互いに「助け合う」ことを通して自由貿易下の嵐を凌ぎきろうとする取り組みそれ自体が、強制的に弱体化されることになった。こうして丸裸同然にされた農家は、ますます容易に滅びゆき、アメリカ等の諸外国の農家達が日本の食料需要を容易く奪い去っていくことができる環境が、政府与党の手によって積極的に整えられたわけだ。

さらには、日本の農業の国産化において何よりも大切であった法制度の一つである「種子法」も解体されたが、これは、モンサント(あるいはバイエル)をはじめとした巨大グローバル種子企業が、日本マーケットで自由に種を売りやすくするための環境整備である。

このように、(一国で自主防衛が出来ない、情けなき)我が国日本は、まさかの時に日本を守ってくれるだろうという淡い期待を抱き、アメリカが望むことを全て(時に命ぜられるまでもなく忖度までして)飲み続けているのである。

すなわち、日本の農業の衰退は「対米追従」という戦後一貫して進められ、小泉政権以降加速し、現安倍政権下で一気に加速している外交方針の必然的帰結として導かれているのである。

こうした状況を如何にすれば改善できるのであろうか―――。

この点については、筆者は、本稿に記述した状況認識を、一人でも多くの国民に認識していただくことが何よりも大切であると考えている。曲がりなりにも民主主義国家である我が国において政治の転換を果たすのならば、国民認識が正しき方向に改定することを企図する以外に道はないのだ。

そうである以上、政府の庇護がますます弱体化する我が国日本において、農業を守る最後の砦と化しつつある農協・協同組合は、そうした国民的認識を形成する言論活動に徹底的に従事する活動を、その主たる活動の一つに組み込む他に、この現状を打破する突破口を見出すことは難しいだろう。

無論その道は長く険しい。しかし、その道の険しさに我々がたじろぎ、無為無策を続けてしまえば、事態はさらに悪化していく他ない。不可能とも思えるその世論改定に向けた長く険しい道に踏み出す以外に、我が国の農業が救われ、我が国が当たり前の先進国家として発展していく道は、やはり無いのである。

(注:こうした議論は、筆者が編集長を務める言論誌「表現者クライテリオン」において積み重ねている。とりわけ日本の農については連載「農は国の本なり」にて毎号徹底的に進めている。是非、ご一読されたい)

【関連記事】

特集 持続可能な世界を拓く SDGsと協同組合

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日