農政:今こそ 食料自給「国消 国産」 いかそう 人と大地

【今こそ食料自給・国消国産】世界の食料需給から我々が問われるもの(2)宮城大学・三石誠司教授2022年10月18日

穀物・食肉・食品廃棄物

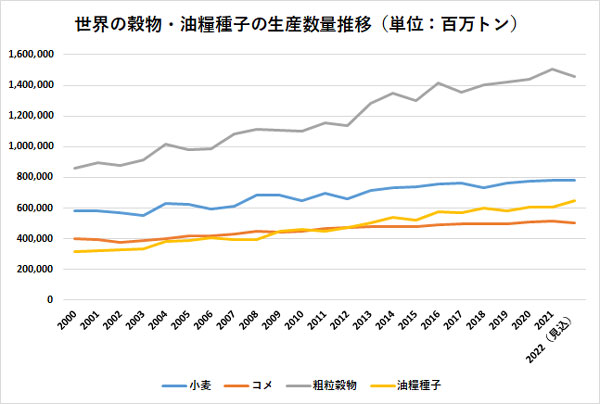

世界の穀物・油糧種子の生産量は2000年の21.5億トンから2022年には34億トンへと大きく伸びている。実数12.5億トンの増加である。アフリカと南米を主体とした耕地面積の拡大、そして技術の進歩による単収の向上による点が大きい。

2000年以降を品目別に見ると、小麦・コメの平均成長率1%台に対し、粗粒穀物2.4%、油糧種子は3.3%と大きく、穀物・油糧種子合計では平均増加率2.1%となる(いずれも米国農務省の数字より筆者試算、以下同じ)。ちなみに粗粒穀物の8割がトウモロコシ、油糧種子の6割が大豆である。

ところで、世界の人口は同期間に61.4億人から79.5億人に増加しているが、その平均増加率は1%をわずかに超える程度である。穀物と油糧種子の生産量だけを見ている限り、必要量は十分に生産されているように見える。しかし、ここにはいくつか重要なポイントがある。

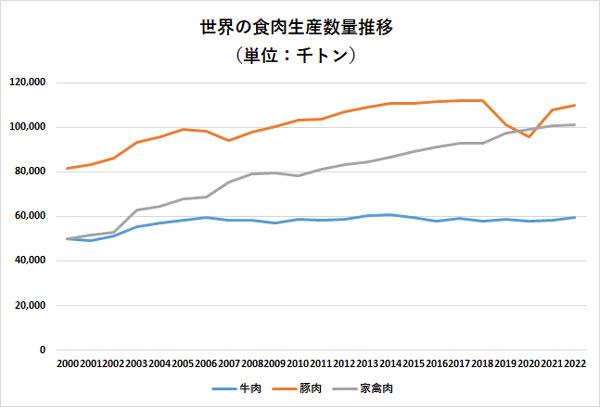

第1に、穀物・油糧種子はそのまま食用に使用されるのではなく、家畜飼料として使用される。世界の食肉生産量は同じ期間に1.8億トンから2.7億トンへと1億トン増加しており、我々はより多く肉を食べるようになっている。

一般に、牛肉1kgの生産に必要な穀物の量は、トウモロコシ換算で11kg、豚肉で6kg、鶏肉で4kgと言われている(農林水産省「お肉の自給率」)。世界で2.7億トンの食肉を作るためには、実は大量の穀物・油糧種子が使われている。これが現在の畜産生産の現実であり消費者のニーズでもある。

第2に、食肉生産の絶対量ではまだ豚肉が最大(1.1億トン)だが、生産数量の増加という面では圧倒的に鶏肉である。鶏肉は0.5億トンから1億トンに20年間で倍増したが、これにはいくつかの理由が考えられる。

鶏は牛や豚に比較して飼養期間が短く、大量生産という仕組みに適合している。消費者の健康志向にも合致している。そして最も重要な点は、世界19億のイスラム教徒と11億のヒンズー教徒に、豚肉や牛肉のような宗教上の制約なくいかようにも提供できるという点である。経済が順調で生活水準が向上すれば、人々が食肉を求めるのは歴史が証明しているが、鶏肉はこの点で大量生産に見合う大量消費市場を獲得したと考えられる。

第3に、世界の穀物・油糧種子の在庫という意味では、20年前より一層中国の動向に影響を受ける時代になっている。穀物(小麦・コメ・粗粒穀物)に関して言えば、20年前には世界の在庫の約半分が中国に存在したが、現在ではその比率が6割に上昇している。中国は小麦・コメでは生産・消費量ともに世界1位である。粗粒穀物では生産こそ米国に次ぐ2位だが、消費は1位である。油糧種子は、生産はブラジル・米国に次ぐ3位だが、輸入、国内搾油ともに圧倒的な1位である。

例えば、中国の油糧種子の輸入は日本の17倍(大豆だけで見れば30倍)、搾油では日本の27倍と言えば、その規模がわかる。中国はこれだけ大量の物量を動かして一国のフードシステムを回している。畜産でも近年では26階建て高層ビルによる年間60万頭飼育の養豚場を作るなど、その勢いも凄まじい。

「食料安保」はどこを、そして何を目指すか

ロシア・ウクライナ問題だけでなく、こうした世界の動きを見て我々は食料安全保障として、どこを、そして何を目指すかが問われている。ウクライナは世界有数の穀倉地帯だが日本の日常生活とは一定の距離があるため、一般的に「食」に対する危機感が拡大したのはやはり国内で日々の食品価格が上昇してからであろう。

なぜ、わが国で食品価格が上昇するかと言えば、その原材料や生産資材をはるか遠方から調達していることが一因である。現代社会では国際的な物流網は世界中に拡大している。どこかでトラブルがあれば、その影響は瞬時に物流ネットワークの全てに伝わる。それにより影響が緩和されることもあれば、代替経路の確保が落ち着くまでは輸送コストが高騰し、物流が混乱することも避けられない。

今のところ、日本が小麦やトウモロコシ、食肉を中心的に輸入している米国・カナダ・オーストラリアなどは、直接の被害を受けていないし、北半球と南半球という地理的立地により気候変動リスクの分散もできている。しかしながら、一定の備えはもちろん必要である。

国産の穀物・食肉があれば、有事の際に国際物流が混乱あるいは輸入そのものが途絶しても一定程度は耐えることができる。仮に自然災害が生じても、救援部隊が到着するまで生き残れるかどうかを決めるのは、食料が手元にあるかどうかが大きい。今回のウクライナ危機は、その可能性を「他山の石」として、かなり現実性を伴う形で国民に印象付けたのではないかと考えられる。

さて、最後になるが、各種統計で明らかなとおり、日本は毎年約3,000万トンの穀物・油糧種子を継続的に輸入している。このうち約1,600万トンはトウモロコシであり、トウモロコシの約8割は家畜飼料として国内で食肉生産のために使用されている。

一方、目を転じて見れば国内では食品産業全体で年間約1,600万トンの食品廃棄物が発生している。数字が一致したのはあくまで偶然であり、両者は伝統的な縦割りの世界では個別のフードシステムとして成立している。

だが、「物量」として見た場合、誰もが何とも言えない感を抱くはずである。我々は食料の生産と消費、そして廃棄についてこれまで以上に真剣に考える機会に直面しているのではないだろうか。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

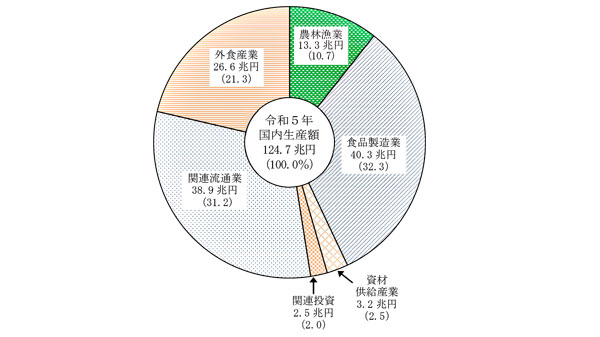

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日