農政:今こそ 食料自給「国消 国産」 いかそう 人と大地

「食」と「農」 将来担う子どもたちにどう伝える 模索する学校現場【校長先生アンケートから】2022年11月14日

農業協同組合新聞が「小学校の校長先生100人に聞きました」と題して実施したアンケートでは、全国の学校現場が地元の農家などと協力しながら農業や食の大切さをいかに子どもたちに伝えるか、模索しながら取り組んでいる姿が浮かび上がった。また、日本の将来を担う子どもたちに農業現場からさらにメッセージを発してほしいという声も多かった。改めてアンケート結果を振り返るとともに、今後の食育はどうあるべきかなどについて、元東京農業大学副学長で、同大学稲花小学校の夏秋啓子校長に伺った。

農家の指導を受けて学校ほ場で行われた2年生のナス収穫の様子(東京農業大学稲花小学校提供)

農家の指導を受けて学校ほ場で行われた2年生のナス収穫の様子(東京農業大学稲花小学校提供)

学校現場では、昭和の時代から学校の自主的な判断で農作業体験などが行われてきたが、2005年に食育基本法が施行され、本格的に小学校の総合的学習や家庭科などの中で「食育」が導入された。背景にあったのは、朝食の欠食など食習慣の乱れが顕在化する中、正しい食生活の知識を伝えるとともに、食料自給率の低さや飢餓で苦しむ開発途上国もある中、食料問題に関心を持ってほしいとの思いが込められていた。

80%近くで農作業体験導入 給食通した食育も活発に

こうした流れを受けて、今、学校現場ではどんな食育が行われているか、今回のアンケートでは、まず「農業の大切さを子どもたちにどう教えているか」を伺った。57校から回答が寄せられた。

このうち80%近い45校が、何らかの農作業体験を実施していると回答した。「稲刈りや野菜作り、鶏、豚、牛など重要家畜の体験学習を実施」(東京農大稲花小学校)と幅広く農業に触れる機会を設けているケースをはじめ、「大豆を植えて収穫後に枝豆としたり『きなこ』にしてきなこもちにして食べたりしている」(福井市春山小学校)と、収穫した農作物を児童が食べる機会を設けているケースも多かった。「リンゴの摘果~収穫体験、販売体験」(秋田県鹿角市立十和田小学校)と販売体験まで取り入れている学校もあった。「1年は生活科で朝顔、チューリップ栽培、2年は生活科で『野菜づくりの名人』、3年は道徳で『練馬大根』」(東京都練馬区・小竹小学校)などと学年ごとにきめ細かくカリキュラムを決めている学校もあった。

給食を通して食育を実施しているとの回答も24校から寄せられた。「町の基幹産業の梅で梅干しづくりをして学校へのお客さんに土産として渡したり給食に出したりしている」(和歌山県みなべ町立高城小学校)、「生産者の顔の見える有機米や野菜による給食を通し、食の大切さや安全への思いを育てている」(福島県喜多方市立加納小学校)と、積極的に地元農産物に触れる機会を設けているケースが多かった。また、「給食指導の際に残さず食べることや残さについて栄養士が説明している」(千葉県松戸市立小金小学校)と、栄養士による指導を取り入れているとの回答も複数寄せられた。

農業者に「農業の魅力発信を」「担い手育てる教育推進したい」

アンケートでは、各校長に「農業者へのメッセージ」も聞いた。安全な農作物の提供や児童への指導に感謝する言葉とともに、子どもたちがより深く食や農業を学ぶことへのさらなる協力を期待する声が多かった。

「野菜農家さんの姿に子どもたちは共感していた。小学生から多様な職業についている人と交流し、様々な価値観に触れることは重要である。これからも農業の魅力を発信していただきたい」(愛媛県松山市立潮見小学校)、「キャリア教育の一貫として、農業の担い手を育てる教育を推進していきたいと思います。農作業体験等の受け入れを、今後ともよろしくお願いします」(秋田県鹿角市立十和田小学校)、「自信と誇りをもって仕事に取り組んでいるところをぜひ子どもたちに見せてほしいです。お忙しいと思いますが、社会科や総合的な学習の時間などでぜひご協力いただけるとありがたいです」(埼玉県久喜市立菖蒲小学校)などといった声が寄せられた。

どんな職業についても「農業のサポーター」に

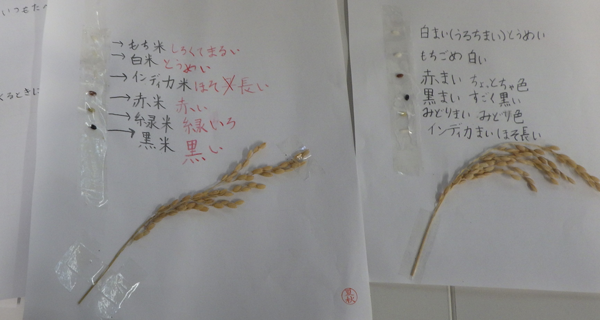

2年生が取り組んだ米の種類のレポート(東京農業大学稲花小学校提供)

今回のアンケート結果を踏まえて、東京農業大学の元副学長で、アンケートにも協力をいただいた東京農業大学稲花小学校の夏秋啓子校長に改めて伺った。

子どもたちへの食育について特に大切にしていることについて、「毎日の食事を味わえるようにしてくださったたくさんの方々に思いをはせられる子供、そして、友だちや家族と健康で楽しく食事ができることを喜べる子供を育てることを大切にしています。そして、成長してどのような職業に就いたとしても、農業や環境の大切さを知っている農業のサポーターになることを期待しています」と回答した。そのうえで、「そのためには、どのように作られ、運ばれ、調理され、残りはどうなるのか、正しい知識を与えることが必要です。また、新品種を作り出したり、悪天候や病虫害から作物を守ったりする苦労や収穫の喜びなどを少しでも共感できるよう、子どもたちには栽培や収穫などを経験させることも欠かせません」と収穫を体験することの重要性を強調した。

机上だけでなく本物に接する機会大切に コロナ禍の影響には懸念も

最近の児童を見て感じることについては、「幸いなことに、本校の児童や保護者は農業や食への関心が高いと感じています。それだけに、本校ならではの農業や食に関わる授業を展開する必要があります。そのため、都会の学校ではありますが、机上だけでなく、畑や水田などの現場で手と体を動かし、農作物や家畜など本物に接し、農家や研究者など専門家から学ぶ機会を大切にしていきたいと考えています」と回答。一方で、「新型コロナウイルス感染防止のための黙食ほか制限が続いているので、学校教育や学校行事において共に食事を作り楽しむという経験が少なく、子供どもたちのこころに与える影響を危惧しています」と、コロナ禍での影響に懸念も示した。

「食育」の家庭や社会への波及効果検討を 多様な取り組みあってよい

食育の今後のあり方について提言を伺った。夏秋校長は「食育への理解が進み、様々な取り組みが行われることを期待しています。同時に、食育も教育の一部であるので、目的を明確にし、目的に合った教育効果があがっているのか検証しながら進めたいところです。学んだことが子供たちに身に付くようにするための指導方法、教育効果の検証方法、家庭や社会への波及効果などを検討する時期が来ていると思います」と答えた。最後に今回のアンケート結果について、「各校で様々な取り組みをされていることを知りました。食育こそ、地域や学校ごとに多様な取り組みがあるのがよいと思っています。子供たちや保護者も、自分たちの地域や学校ならではの食育を誇りに思うでしょう」と答え、地域や学校が工夫を重ねながら取り組んでいることに期待を示した。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日 -

つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日

つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日 -

日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日

日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日 -

森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日

森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日 -

「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日

「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日