農政:食料・農業・農村基本法の改正論議

食料・農業・農村基本法の改正論議(1)いま、なぜ、基本法改正か 横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏2023年4月18日

食料・農業・農村基本法の総合的な検証と見直しについて検討を進めている農水省の食料・農業・農村審議会基本法検証部会は、6月の中間とりまとめに向けて議論がヤマ場を迎えている。約20年ぶりとなる改正に向けて何がポイントとなるのか。横浜国立大学名誉教授の田代洋一氏に、改めて論点のポイントについてシリーズで解説してもらう。1回目は「いま、なぜ、基本法改正か」をテーマに寄稿してもらった。

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

はじめに

新基本法の検証部会の議論が、厖大な資料に基づいて9回にわたる議論の上、2023年2月からとりまとめ作業に入り、6月には中間とりまとめの予定である。資料や議論に教わることは極めて多いが、それはあくまで農水省が設定した土俵の枠内での話である。

そこで本シリーズは、まず初回に、いま、なぜ、基本法改正なのか、基本法とはそもそも何か、基本法を活かすには何が必要か、といった土俵そのものの吟味を行う。

そのうえで次回以降、理念、食料、農業、農村、環境、基本計画等の各とりまとめについて、農水省の論点を紹介のうえ、そのポイントについてコメントする。

農林予算のじり貧化

それは、結論的に言えば、「農林予算確保をめぐる危機的な状況の打開」のためである。基本法を予算確保の「だしにするのか」と言われそうだが、それにしても農林予算をめぐる状況は異常だ。

まず、国の当初予算に占める農林予算の割合は、2000年度4.0%が23年度には2.0%に半減している。2023年度当初予算も、国全体は前年度比5.9%増だが、農林予算は0.3%減だ(減が大きいのは新規就農、農山漁村活性化、グリーン成長等の重要項目)。

農水大臣は、22年度補正予算と合わせて3兆800億円を確保したと弁明しているが、実は補正予算も前年度比6.7%減。結局、農林の<2023年度当初予算+2022年度第二次補正予算>は、前年度比4.3%減になる。

他方で政府は、防衛費を5年で対GDP比2%に増やす方針で、23年度(初年度)予算は前年度比26.4%増だ。少子化対策予算の倍増も打ち出されている。このような重要予算の急増を、増税で賄うのは国民負担が大きすぎ、公債で賄うにも、既に債務残高のGDP比は241%に達し世界最悪水準にある。そこで既存予算のどこかを削らざるをえないとなれば、真っ先に目を付けられるのは、既にじり貧傾向にある農林予算になる。どうしたらそれを跳ね返せるか。

食料安全保障予算の確保―基本法理念の裏付け

農水省は、先の2022年度第二次補正予算で、「食料安全保障の強化に向けた構造転換対策」(肥飼料の自給強化、水田の畑地化、米粉利用拡大等)1,642億円を確保した。しかしそれは、政府の「食料安全保障強化政策大綱」をバックにして、やっとのことだった。

その大綱は、食料安保の財源確保は「一時的には歳出の増加を招くものであることに鑑み、財政負担とのバランスを考慮したうえで...政府が責任を持って確保」としている。「政府が責任を持つ」とは言うが、実は「財政負担を考慮してやれよ」という牽制球である。

肥飼料等の高騰対策には、2022年度予備費から、7月に788億円、23年3月に1,310億円の計2千億円が確保された。それについても、「この状況を織り込み済みの政策を用意しなければ財務省は早晩金をださない」という自民議員の声が紹介されている(全国農業新聞、3月17日「主張」)。

食料安全保障予算も、もはや既存政策や予備費・補正予算に頼っていたのでは確保できない。当初予算できちんと確保するには、基本法理念に裏打ちされた恒久政策を打ち出す必要がある。改正論議は自民党(新)農林族の危機感に発するところが大きい。

基本法は理念法

日本の基本法なるもののほとんど全ては、あくまで理念法、宣言法であり、方向づけの法だ。そのような理念、方向付けなしに、国は国民理解を得、国民統合を果たすことはできない。その意味で基本法の存在は決定的である。

しかし日本の基本法のほとんどは法律としての規範性(拘束力)をもたない。新聞等で基本法はよく憲法に例えられるが、その点で憲法とは決定的に異なる。

最近の内閣は憲法無視も甚だしいが、本来、憲法は国の最高法規として最強の規範力をもつ。だからこそ「違憲訴訟」がなされるが、「基本法違反で訴える」といった話は聞いたことがない。今回の改正も基本法に規範性をもたせるよう腐心するかもしないが、日本の法体系のあり方からして無理である。

では、基本法は崇高の理念をかかげるだけの存在なのか。そうではないが、理念が力を発揮するには二つのことが必要だ。

理念がリアリティをもつ

第一に、理念がリアリティをもつこと。理念がどれだけ現実に根ざしているか、国民的な願いにどれだけ即応しているか、である。

新基本法は、国民への食料の安定供給を第一の理念とした。それを具体化するものとして、基本計画で食料自給率の目標を設定し、その向上をめさした。しかし農水省は1992年の新政策以来、「国内の農業生産を基本」とし、「食料自給率の低下傾向に歯止めをかける」こと(現状維持)をめざしていた。しかるに国会論議で「国内の農業生産の増大をはかること」、自給率目標については基本計画の項で「その向上をはかることを旨」とすることに修正された。

つまり基本法理念の出発点において行政と立法には齟齬があった。あげく行政は、時の権力の下でメガFTAの追求に邁進し、「低下傾向に歯止めをかける」どころか低下傾向に拍車をかけた。

農業基本法の下、自給率は一貫して(急)低下し、一度たりとも上向かなかった。その経験を踏まえれば、新基本法は「願望」を目標化し、その意味でリアリティに欠けた。

理念の具体的立法化へ徹底的に磨きを

第二に、基本法の理念が実効性をもつには、その理念を個別の立法、政策立案に具体化する必要がある。極論すれば、基本法自体は「絵に描いた餅」だ。それを本物の「餅」にするのは、農業者、国民の要求運動や政治における立法措置である。

農業基本法の時も新基本法の時も、制定時には少なからぬ関連立法がなされたが、後は無視され、後は鳴かず飛ばずになってしまった。今回の基本法改正論議にあたっては、理念に徹底的に磨きをかけ、それを実現する立法措置、具体的政策の設計図を描き、その実行を要求・監視し、有効性が失せたら直ちに改正する覚悟が必要である。

(関連記事)

重要な記事

最新の記事

-

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日

「課題解決まで工事させない」 鴨川メガソーラーで熊谷知事 後追い規制、及ばぬ歯がゆさも2026年1月9日 -

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日

【2026新年号】藤井聡京都大学教授にインタビュー 政府がすべきは「個別所得補償」2026年1月9日 -

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日

(468) テロワールの先へ - 食文化とテクノワール【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月9日 -

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日

JAタウンのショップ「ホクレン」おすすめ25商品を「お客様送料負担なし」で販売中2026年1月9日 -

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日

岐阜県産いちご「濃姫」フェア「みのるダイニング名古屋店」で開催 JA全農2026年1月9日 -

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日

東山動植物園いのちつなぐ基金からブロンズパートナー認定 JA愛知信連2026年1月9日 -

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日

JA常陸と初コラボ「献血してほしいもキャンペーン」実施 茨城県赤十字血液センター2026年1月9日 -

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日

2025農薬年度緑地・ゴルフ場向け農薬出荷実績公表 緑の安全推進協会2026年1月9日 -

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日

デザミス「U-motion」、スマート畜産市場で国内シェア首位2026年1月9日 -

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日

アリスタと開発したバイオスティミュラント「ロダルゴ」発売 サカタのタネ2026年1月9日 -

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日

宮崎県発・持続可能な農林水産業に挑戦「みやざきGRIP」成果報告会を開催2026年1月9日 -

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日

おつまみにぴったり「しゃり蔵 ザクザクッ韓国のり風味」新発売 亀田製菓2026年1月9日 -

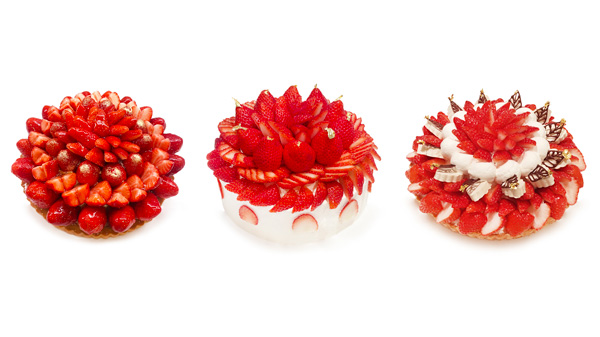

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日

24店舗それぞれの地域の恵み「いちごの日」限定ケーキが登場 カフェコムサ2026年1月9日 -

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日

「ご当地くだものフルーチェ」に「北海道産富良野メロン」新発売 ハウス食品2026年1月9日 -

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日

役職員19人が沖縄戦跡を視察 戦後80年「戦争と平和」を再認識 パルシステム連合会2026年1月9日 -

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日

野菜収穫体験「スマート農業体験フェス」開催 くまもとSDGsミライパーク2026年1月9日 -

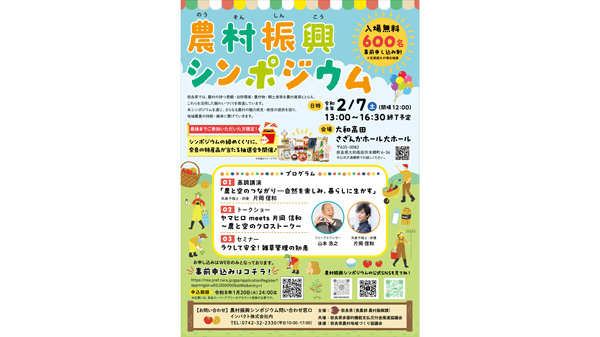

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日

奈良県「農村振興シンポジウム」2月7日に開催2026年1月9日 -

低温・凍霜害対策 バイオスティミュラント「コールドインパクト」新発売 ファイトクローム2026年1月9日

低温・凍霜害対策 バイオスティミュラント「コールドインパクト」新発売 ファイトクローム2026年1月9日 -

棚田LOVERS「活動報告・交流フォーラム」開催 棚田×生物多様性×企業連携を考える2026年1月9日

棚田LOVERS「活動報告・交流フォーラム」開催 棚田×生物多様性×企業連携を考える2026年1月9日 -

生協の環境・サステナビリティ政策「コープ商品の2030年目標」設定 日本生協連2026年1月9日

生協の環境・サステナビリティ政策「コープ商品の2030年目標」設定 日本生協連2026年1月9日