日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達圃場評価研究部の 荻野智和グループ長らのチームと、農研機構生物機能利用研究部門の竹内香純上級研究員らのチームは微生物農薬「マスタピース水和剤」の有効成分であるHAI-0804株の新たな可能性として、糸状菌の土壌病害に対する効果を検証した。

同研究では、環境負荷を低減しつながら効果的な土壌病害防除を可能にする生物学的な解決策の開発に取り組んだ。

日本曹達が開発したマスタピース水和剤は、非病原性細菌「Pseudomonas rhodesiae HAI-0804株」を有効成分とし、イモ類や野菜の細菌病害を予防することができる生物農薬。今回の研究では、このHAI-0804株の新たな可能性として、キュウリの苗立枯病(ピシウム病害)に対する効果を調査した。

さらに、農研機構の先行研究を参考に、HAI-0804株とグルタミン酸を組み合わせた場合の効果増強についても検討。この研究により、生物農薬の効果向上と用途拡大への道を開くことを目指した。

研究手法・成果

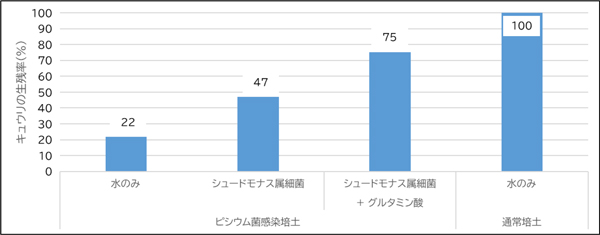

図:ピシウム病菌感染土壌におけるシュードモナス属細菌、グルタミン酸施用時のキュウリ幼苗の生残率

図:ピシウム病菌感染土壌におけるシュードモナス属細菌、グルタミン酸施用時のキュウリ幼苗の生残率

通常、土壌中にピシウム病菌が蔓延していると植物は病気になる。そこで農研機構が過去に確立した方法に基づきHAI-0804株を処理してピシウム病菌を蔓延させた土壌に加え、本葉が出始めるまでキュウリを栽培したところ、生残率に回復がみられた。さらに、グルタミン酸添加土壌でキュウリを栽培したところ、生残率が向上することが明らかになった(図)。

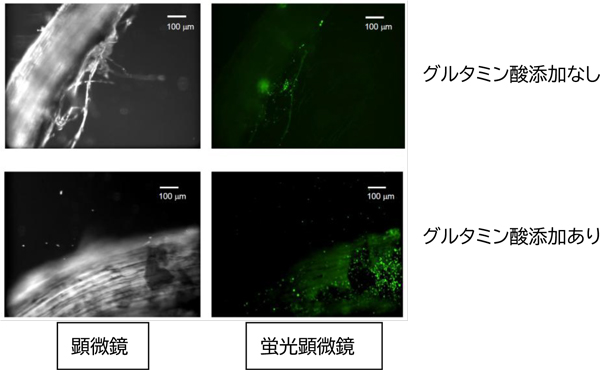

HAI-0804株がピシウム病害を抑制する効果のメカニズムについて調べたところ、培地上ではピシウム病菌に対する抗菌効果はみられなかったことから、抗菌活性以外の要素が関与していると考えられた。根の表面に定着するHAI-0804株の菌の状態を調べたところ、栽培後1ヶ月後も定着が保たれていること、HAI-0804株のバイオフィルム形成能がグルタミン酸添加によって促進されること、またグルタミン酸の添加によって定着能が高まったことから(写真)、根の表面に定着し物理的なバリアを形成することでピシウム病害から保護されていると考えられた。

写真:キュウリ根の表面におけるHAI-0804 株の定着の様子

写真:キュウリ根の表面におけるHAI-0804 株の定着の様子

同研究成果により、マスタピース水和剤が難防除であるピシウム病菌由来の土壌病害にも有効であることが明らかとなり、適用範囲拡大の可能性が示された。また、グルタミン酸の活用により生物農薬の効果向上を図る新たな方策が示された。

今後、日本曹達は同剤の土壌病害防除剤としての実用化研究を加速し、農研機構との連携を強化して総合的病害虫管理システムの開発を推進する。

同研究成果は2024年11月5日、国際学術誌『Frontiers in Microbiology』にオンライン掲載された。

重要な記事

最新の記事

-

関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日

関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -

棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日

棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -

【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日

【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -

日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日

日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -

旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日

旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -

群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日

群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -

JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日

JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日 -

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日 -

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日 -

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日 -

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日