農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2015

【現場で役立つ農薬の基礎知識 2015】大豆の病害虫防除 適切な薬剤で適期防除2015年6月11日

菖蒲信一郎・佐賀県農業試験研究センター病害虫農薬研究担当係長

・「白変葉」を観察防除期判断

・高温・少雨年は特に要注意

・「弱齢幼虫」時の防除が効果

・生育良好な年は追加防除も

・播種時期の早いほ場要注意

・莢伸長初期から防除が必要

・結実・成熟期の多雨に注意

・若爽?子実肥大中期に防除

大豆では、多くの種類の病害虫が発生します。本稿では、西南暖地の秋大豆(7月上?中旬頃播種)において特に問題となる「ハスモンヨトウ」を中心に、「カメムシ類」、「紫斑病」の生態と防除のポイントを紹介します。

【ハスモンヨトウ】

◆「白変葉」を観察防除期判断

ハスモンヨトウは、卵の塊を大豆の葉裏に産み付けます。ふ化した幼虫は卵塊の周辺に群がって葉を食べます。この集合した若齢幼虫が食害するため、産卵された葉とその周辺葉が白化する現象がみられます(写真1 大豆の白変葉)。これらの葉は一般に"白変葉"と呼ばれ、防除を行ううえでの重要な指標となります。

ハスモンヨトウは、卵の塊を大豆の葉裏に産み付けます。ふ化した幼虫は卵塊の周辺に群がって葉を食べます。この集合した若齢幼虫が食害するため、産卵された葉とその周辺葉が白化する現象がみられます(写真1 大豆の白変葉)。これらの葉は一般に"白変葉"と呼ばれ、防除を行ううえでの重要な指標となります。

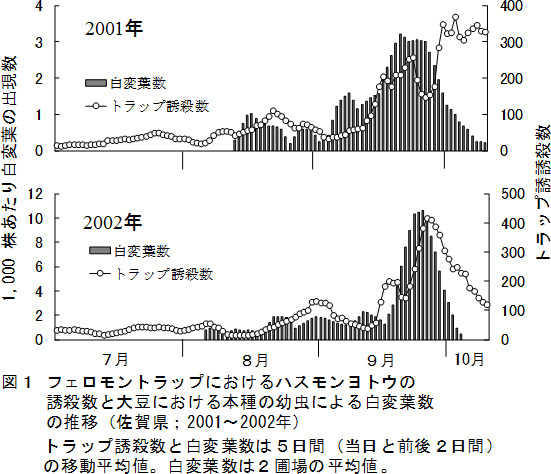

佐賀県における大豆の白変葉数は、8月15?25日頃に小さなピークがみられ、その後、9月15?25日頃に大きなピークがみられる場合が多いです(図1)。

◆高温・少雨年は特に要注意

ハスモンヨトウは、熱帯・亜熱帯起源であると考えられており、夏期が高温、少雨で経過した年に多発生する傾向にあります。夏期が平年より高温で経過すると、ハスモンヨトウの増殖率が高まることに加え、餌としての大豆の生育が良好になることなどから、この虫が多発生し、大豆の被害が拡大するリスクが高まります(写真2 ハスモンヨトウの中?老齢幼虫)。

ハスモンヨトウは、熱帯・亜熱帯起源であると考えられており、夏期が高温、少雨で経過した年に多発生する傾向にあります。夏期が平年より高温で経過すると、ハスモンヨトウの増殖率が高まることに加え、餌としての大豆の生育が良好になることなどから、この虫が多発生し、大豆の被害が拡大するリスクが高まります(写真2 ハスモンヨトウの中?老齢幼虫)。

◆「弱齢幼虫」時の防除が効果

薬剤の殺虫効果は、ハスモンヨトウの幼虫の齢期が進むにつれ低下します。また、老齢幼虫(大きい幼虫)は夜行性であり、日中は土中浅くまたは葉の重なりあった所に潜入しており、防除が困難になります。この虫の防除は若齢幼虫(小さい幼虫)時に行うことが極めて重要であり、防除適期は大豆ほ場において白変葉(写真1)が散見される時です。

なお、フェロモントラップでの雄成虫の誘殺数と大豆白変葉のピーク時期は、ほぼ一致する傾向にあります(図1)。そこでトラップを利用する場合、誘殺数が増え始めたら速やかに大豆ほ場で白変葉を観察し、防除適期を迅速に判断することが重要です。

◆生育良好な年は追加防除も

ハスモンヨトウは1回目の適期防除を行っても、油断はできません。特に、夏期が高温で経過し、大豆の生育が良好な年は、大豆白変葉の観察やフェロモントラップ調査をこまめに行い、防除が必要と判断された場合は、早急に追加防除を行います。

防除薬剤としては「プレオフロアブル」「ノーモルト乳剤等のIGR系殺虫剤」「プレバソンフロアブル5等のジアミド系殺虫剤」などがあります。防除はハスモンヨトウの若齢幼虫時に行うのが基本ですが、上記の薬剤は中齢幼虫に対しても比較的安定した効果を示します。

莢の伸長初期?子実肥大中期に薬剤を散布する場合は、カメムシ類や紫斑病を対象とした薬剤の選択についても検討しましょう。

【カメムシ類】

◆播種時期の早いほ場要注意

佐賀県の場合、主にアオクサカメムシ、イチモンジカメムシ(写真3 イチモンジカメムシ)、ホソヘリカメムシ、ミナミアオカメムシの発生がみられます。カメムシ類により、莢が吸汁被害を受けると、莢が落下したり、種子が奇形になる被害を生じます。播種時期の早いほ場では、特に被害を受けやすいので、防除対策の徹底が必要です。

佐賀県の場合、主にアオクサカメムシ、イチモンジカメムシ(写真3 イチモンジカメムシ)、ホソヘリカメムシ、ミナミアオカメムシの発生がみられます。カメムシ類により、莢が吸汁被害を受けると、莢が落下したり、種子が奇形になる被害を生じます。播種時期の早いほ場では、特に被害を受けやすいので、防除対策の徹底が必要です。

◆莢伸長初期から防除が必要

カメムシ類の防除は、莢の伸長初期から種子肥大中期が効果的です。発生が多い場合には7?10日間隔で2?3回防除が必要になる場合もあります。

防除薬剤としては「トレボン乳剤」「スタークル液剤10」「キラップフロアブル」などがあります。ハスモンヨトウとの同時防除の必要性や「カメムシの種類」など、地域の実情に応じて、適切な薬剤を選択しましょう。なお、防除にあたって、薬剤は、着莢部によくかかるように散布することが大切です。

【紫斑病】

◆結実・成熟期の多雨に注意

紫斑病は種子伝染し、ほ場では大豆の茎葉や莢が発病します。さらに、紫斑病菌は、莢の表面から子実に侵入し、発病します(写真4 紫斑病)。子実の発病は、成熟期前10日間の気温が15?24度の場合に多くなります。降雨はこの病気の発生を助長し、収穫前後の降雨の影響は大きく、収穫が遅れると子実での発生は多くなります。

紫斑病は種子伝染し、ほ場では大豆の茎葉や莢が発病します。さらに、紫斑病菌は、莢の表面から子実に侵入し、発病します(写真4 紫斑病)。子実の発病は、成熟期前10日間の気温が15?24度の場合に多くなります。降雨はこの病気の発生を助長し、収穫前後の降雨の影響は大きく、収穫が遅れると子実での発生は多くなります。

以上のことから、結実期及び成熟期に雨が多く、涼しい天候が続く年は、特に防除対策の徹底が必要となります。

◆若爽?子実肥大中期に防除

種子は健全なものを用いるとともに、種子消毒を徹底しましょう。大豆ほ場での防除は、若莢期?子実肥大中期に1?2回散布するのが効果的です。防除薬剤としては「トップジンM水和剤」「ベルクートフロアブル」などがあります。なお、都道府県によっては、ベンズイミダゾール系剤(トップジンM、ベンレート)の効果が低下している事例もありますので注意してください。

最後に

各病害虫に対する防除効果の詳細や農薬の登録内容等については、都道府県の病害虫防除所などから出される最新の情報を参照してください。

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

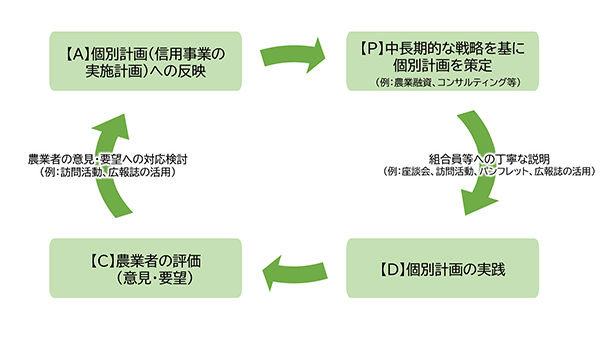

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日