農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2016

【現場で役立つ農薬の基礎知識2016】健全な苗が健全な水稲を育てる2016年2月24日

水稲育苗期と本田初期防除のポイント

1.主な種子伝染性病害

2.上手な種子消毒法

◆温湯消毒―種もみ袋の中心まで熱を

◆種子消毒剤―病原菌に確実に到達させる

3.新しい種子消毒法「サーモシード」

4.本田初期防除のポイント

◆予防散布を防除の中心に据える

◆本田初期防除は育苗箱処理剤を中心に

苗7割というくらい健全な水稲を育てるには、健全な苗の育成が必要だ。

健全な苗の育成を妨げる大きな要因は、種子伝染性病害の発生であろう。多くの種子伝染性病害は、第1伝染源が罹病種子(病原菌が潜んでいる種子)であることが多いので、病害を起こさないようにするには、種子更新や種子消毒を確実に行うことが肝心だ。

また、近年は地球温暖化の影響もあり、病害虫の発生が早まったりすることがあるので、特に本田の初期防除には気を配りたい。

そこで、今回は、水稲育苗期の重要な作業である種子消毒と本田における初期防除のポイントを取材したので紹介する。

1.主な種子伝染性病害

水稲の種子伝染性病害には、いもち病、ばか苗病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病などがある。これらには、育苗中に発生して健全苗の育成を妨げるものや、いもち病のように発病苗を本田に持ち込んでしまい本田での発生源になるものもある。

特に、もみ枯細菌病や苗立枯細菌病などは、育苗の段階で発生し、苗が使いものにならなくなるので、確実に防除したい病害だ。

いずれの病害も正しい種子消毒法を確実に行うことにより防除が可能だ。

2.上手な種子消毒法

種子消毒の効果を高めるためには、まずは塩水選によって、できるだけ健全な種子を使用することが重要だ。加えて、それぞれの種子消毒法の特性を抑えた上で、正しいやり方を確実に行うことが肝要だ。以下に主な種子消毒法を紹介する。

◆温湯消毒―種もみ袋の中心まで熱を

高温のお湯によって種子消毒を行う方法で、概ね60度前後のお湯に10分ほど種籾を浸して殺菌する方法だ。この方法は、温度管理が重要であり、温度が低かったりすると消毒効果が十分でなくなったり、温度が高すぎると種籾の発芽率が下がってしまう。種もみの発芽率を下げず、十分に消毒効果をあげられる温度が60℃ということだ。

このため、いかに均一に全ての種籾に60℃のお湯に当てることができるかが最大のポイントとなるので、種もみ袋の中心部にも十分に熱が伝わるように注意する必要がある。

この対策のためには、専用の処理器を使用したり、湯量を多くしたり、種もみ袋をよく揺するなどの工夫が必要だ。

◆種子消毒剤―病原菌に確実に到達させる

現在市販されている種子消毒剤には、化学合成農薬と微生物が有効成分である微生物農薬がある。どちらも、十分に種籾に付着させて有効成分を病原菌の存在する部位にまで到達させること安定した効果を得るポイントである。

このため、使用する場合は、農薬のラベルをよく読んで、使用方法を遵守して確実に処理してほしい。

微生物農薬は、病原菌の栄養を横取りしたり、住処を奪ったりすることで効果を発揮するので、病原菌より先に微生物農薬の有効成分菌を増殖させることがより効果を安定させるコツだ。なので、化学農薬以上に使用方法のラベル記載の使用方法を着実に順守してほしい。

また、当たり前のことであるが、種子処理後の廃液は河川等への流出に十分注意し、適切に廃棄することを心掛けたい。

おもな水稲種子消毒剤を表1に示す。

【表1のPDFはコチラから】

3.新しい種子消毒法「サーモシード」

JA全農では、省力化や環境負荷低減につながる可能性のある新しい種子消毒技術として「サーモシード」を開発している。

この「サーモシード」は、水稲や麦などの種子に高温蒸気熱処理を行うことにより、種子伝染性病害を防除する技術であり、すでにヨーロッパでは小麦などで実用化されている。熱を使った温湯消毒に比べ、消毒対象の種子全体に熱を行き渡らせることができ、また予め種子の汚染状況等に応じた適正な処理時間の設定を行うので、安全・確実な消毒効果が得られる技術であるとのことだ。さらに廃液処理も不要なので、環境負荷も少なく、実用化が待ち望まれている。

4.本田初期防除のポイント

近年は気候変動が大きく病害虫の発生状況が年々変化しており、年々発生に応じた適切な防除が難しくなっている。さらに、特別栽培米など農薬の使用回数が制限される栽培も多くなっているため、使用回数が少なくても確実に防除効果のあがる防除対策が望まれている。

◆予防散布を防除の中心に据える

一般的には、「病害虫が発生した時に必要な農薬を必要な量だけ散布すること」が効率的な防除法と考えられている場合もあるが、何時発生するかもわからない病害虫に目を光らせ、発生と同時に適切な防除を行うことはかなり困難な技といえる。しかも、発見した時には既に手遅れになっていることもありうる。例えば、病害の場合、感染してから発病するまで症状が出ない期間(潜伏期間)があるので、病斑が見つかった時には既に目の前の病斑以外にも、発病はしていないがすでに感染しているものがいる可能性が高く、結果として発見した時には手遅れになっていることが多いのだ。

このため、出る可能性がある病害虫については、病害虫が発生する前に予防剤を散布しておくことが、病害虫を確実に防除し、しかも効率的に防除できることから農薬の使用回数を低減できる有効な方法だといえる。

もちろん、地域単位で全く出ない病害虫には防除の必要はないが、地域で毎年発生する病害虫に対しては、年々発生時期や発生量が変わると変化に対応するためにも長期に持続する農薬をあらかじめ散布しておいて、確実に防除する方がより効率的な防除法であろう。

◆本田初期防除は育苗箱処理剤を中心に

【表2のPDFはコチラから】

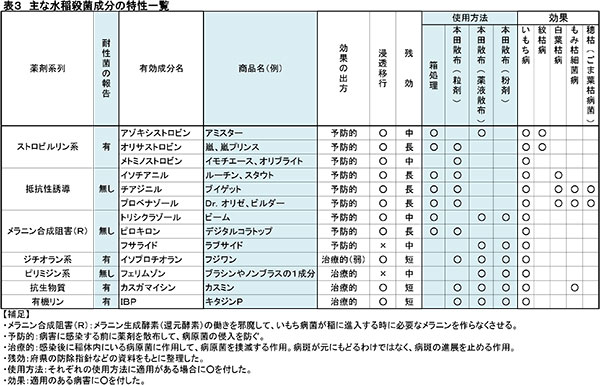

【表3のPDFはコチラから】

本田の初期防除では、その効果の持続性や処理しやすさなどから、長期持続型の育苗箱処理剤を中心にすえると本田全体での防除が組み立てやすくなる。

この長期持続型の有効成分を含む育苗箱処理剤は、少ない防除回数で安定した防除効果を得る実績が多々あり、お勧めである。

表2、表3に主な育苗箱処理剤とその有効成分の特性一覧を作成したので、発生する病害虫にあわせて使用薬剤選択の参考にしてほしい。

殺菌剤成分では、ストロビルリン系や抵抗性誘導剤イソチアニル(商品名:ルーチン、スタウト、ツインターボ等)やプロベナゾール(商品名:Dr.オリゼ等)などは、育苗箱に処理することで長期に効果を持続させる力に定評がある。ただし、ストロビルリン系薬剤には耐性菌発生の報告もあるので、指導機関の情報などを十分に確かめてほしい。

なお、主な育苗箱処理剤(殺虫・殺菌剤)の一覧は表4を参照してほしい。

【表4のPDFはコチラから】

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 佐賀県2025年12月25日

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 佐賀県2025年12月25日 -

すべての都道府県で前年超え 2024年の県別農業産出額 トップは北海道2025年12月25日

すべての都道府県で前年超え 2024年の県別農業産出額 トップは北海道2025年12月25日 -

【農と杜の独り言】第7回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2025年12月25日

【農と杜の独り言】第7回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2025年12月25日 -

国連 10年に一度「国際協同組合年」を決議2025年12月25日

国連 10年に一度「国際協同組合年」を決議2025年12月25日 -

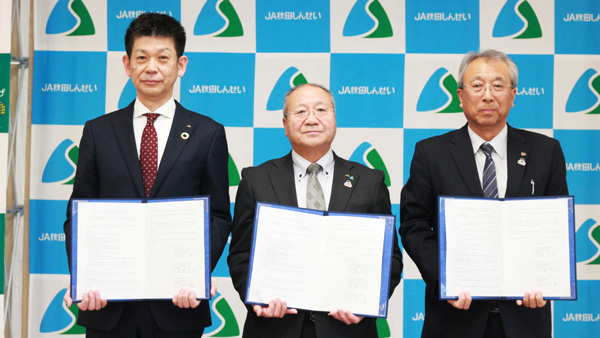

秋田と山形の3JAが県越え連携協定2025年12月25日

秋田と山形の3JAが県越え連携協定2025年12月25日 -

26年産の農家手取り「2万5000円めざす」 暴落の予兆に抗い再生産価格を確保 JA越前たけふ2025年12月25日

26年産の農家手取り「2万5000円めざす」 暴落の予兆に抗い再生産価格を確保 JA越前たけふ2025年12月25日 -

笹の実と竹の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第370回2025年12月25日

笹の実と竹の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第370回2025年12月25日 -

茨城県で鳥インフル 97万羽殺処分へ 国内10例目2025年12月25日

茨城県で鳥インフル 97万羽殺処分へ 国内10例目2025年12月25日 -

ホットミルクと除夜の鐘 築地本願寺でホットミルクお振舞い JA全農2025年12月25日

ホットミルクと除夜の鐘 築地本願寺でホットミルクお振舞い JA全農2025年12月25日 -

適用拡大情報 殺虫剤「ロムダンフロアブル」 日本曹達2025年12月25日

適用拡大情報 殺虫剤「ロムダンフロアブル」 日本曹達2025年12月25日 -

水稲用一発処理除草剤「トリニティジャンボ」を上市 3剤型体制を構築 石原バイオサイエンス2025年12月25日

水稲用一発処理除草剤「トリニティジャンボ」を上市 3剤型体制を構築 石原バイオサイエンス2025年12月25日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月25日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月25日 -

鳥インフル ブラジルからの生きた家きん輸入一時停止 家きん肉等を輸入保留 農水省2025年12月25日

鳥インフル ブラジルからの生きた家きん輸入一時停止 家きん肉等を輸入保留 農水省2025年12月25日 -

千葉県香取市「令和8年度地域おこし協力隊」農業など6分野で募集中2025年12月25日

千葉県香取市「令和8年度地域おこし協力隊」農業など6分野で募集中2025年12月25日 -

ヤマタネ 英語版ウェブサイトを公開2025年12月25日

ヤマタネ 英語版ウェブサイトを公開2025年12月25日 -

「いちご・柑橘って100種類以上あんねん!」品種の多様性伝える新動画を公開 食べチョク2025年12月25日

「いちご・柑橘って100種類以上あんねん!」品種の多様性伝える新動画を公開 食べチョク2025年12月25日 -

無コーティング種子湛水直播で業務用米生産を効率化 成果を公表 生研支援センター2025年12月25日

無コーティング種子湛水直播で業務用米生産を効率化 成果を公表 生研支援センター2025年12月25日 -

地域農業を支える情報インフラ開始「唐沢農機サービス通信」発刊2025年12月25日

地域農業を支える情報インフラ開始「唐沢農機サービス通信」発刊2025年12月25日 -

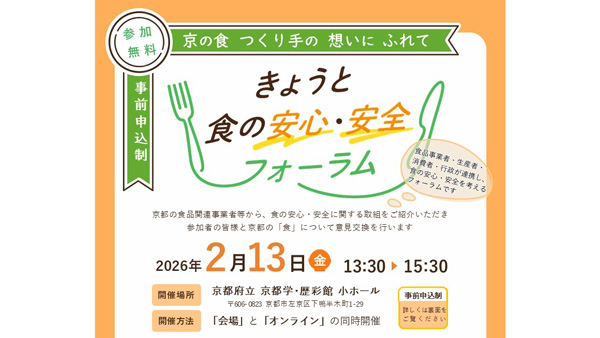

食品関連事業者と消費者が交流「きょうと食の安心・安全フォーラム」開催 京都府2025年12月25日

食品関連事業者と消費者が交流「きょうと食の安心・安全フォーラム」開催 京都府2025年12月25日 -

障害者雇用推進 多様な支援の形を模索 事例検討会を開催 パルシステム神奈川2025年12月25日

障害者雇用推進 多様な支援の形を模索 事例検討会を開催 パルシステム神奈川2025年12月25日