農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識 2017

【水稲育苗期と初期防除】予防的初期防除で健全な苗を育成2017年2月24日

良質なお米と豊かな収穫は健全な苗の育成から始まる。種子伝染性病害は、その健全な苗の育成を妨げる大きな要因であるが、多くの種子伝染性病害は、第1伝染源が罹病種子(病原菌が潜んでいる種子)であることが多いので、病害を起こさないようにするために、種子の更新や種子消毒を確実に行うことが肝心だ。また、近年は気候の変動が大きく、病害虫の発生時期が今までと異なったりすることがあるので、いつも発生する病害虫には予防的な初期防除を欠かさないようにしたい。そこで、今回は、水稲育苗期の重要な作業である種子消毒と本田における初期防除のポイントを取材したので紹介する。

【種子消毒】

1.主な種子伝染性病害

防除が必要な種子伝染性病害には、いもち病、ばか苗病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病などがある。これらは、いずれも健全苗の育成を妨げるやっかいものだが、いもち病の場合は、本田に持ち込まれて本田での発生源になるのでより注意が必要だ。

防除が必要な種子伝染性病害には、いもち病、ばか苗病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病などがある。これらは、いずれも健全苗の育成を妨げるやっかいものだが、いもち病の場合は、本田に持ち込まれて本田での発生源になるのでより注意が必要だ。

また、もみ枯細菌病や苗立枯細菌病などは、育苗の段階で発生し、苗が使いものにならなくなるので、確実に防除したい病害だ。

いずれの病害も正しい種子消毒法を確実に行うことにより防除が可能だ。

2.上手な種子消毒法

種子消毒の効果を高めるためには、まずは塩水選によって、できるだけ健全な種子を使用することが重要だ。加えて、それぞれの種子消毒法の特性を把握した上で、正しいやり方を確実に行うことが肝要だ。以下に主な種子消毒法を紹介する。

(1)温湯消毒

高温のお湯によって種子消毒を行う方法で、概ね60度前後のお湯に10分ほど種籾を浸して殺菌する方法だ。この方法は、温度管理が重要であり、温度が低かったりすると消毒効果が十分でなくなったり、温度が高すぎると種籾の発芽率が下がってしまう。種もみの発芽率を下げず、十分に消毒効果をあげられる温度が60℃ということだ。このため、いかに均一に全ての種籾に60℃のお湯に当てることができるかが最大のポイントとなるので、種もみ袋の中心部にも十分に熱が伝わるように注意する必要がある。この対策のためには、専用の処理器を使用したり、湯量を多くしたり、種もみ袋をよく揺するなどの工夫が必要だ。

(2)種子消毒剤

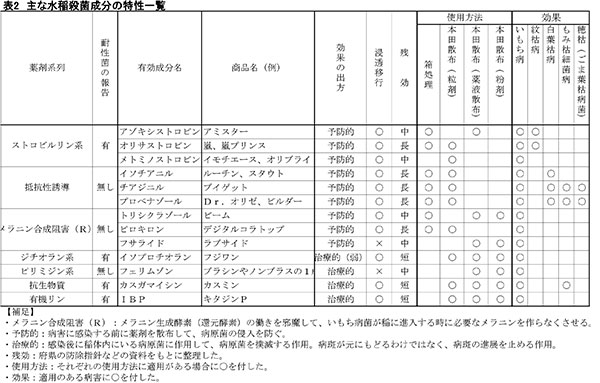

表1のPDFはこちらから

現在市販されている種子消毒剤には、化学合成農薬と微生物が有効成分である微生物農薬がある。どちらも、十分に種籾に付着させて有効成分を病原菌の存在する部位にまで到達させることが安定した効果を得るポイントである。

このため、使用する場合は、農薬のラベルをよく読んで、使用方法を遵守して確実に処理してほしい。

微生物農薬は、病原菌の栄養を横取りしたり、住処を奪ったりすることで効果を発揮するので、病原菌より先に微生物農薬の有効成分菌を増殖させることがより効果を安定させるコツだ。なので、化学農薬以上に使用方法のラベル記載の使用方法を着実に順守してほしい。

また、当たり前のことであるが、種子処理後の廃液は河川等への流出に十分注意し、適切に廃棄することを心掛けたい。おもな水稲種子消毒剤を表1に示す。

【本田初期防除のポイント】

近年は気候変動が大きく病害虫の発生状況が年々変化しており、防除時期を逃さない適期防除のためには、箱処理剤等による予防散布が有効だ。

その際、長期残効が期待できる薬剤を使用すれば、使用回数が少なくても確実に防除効果のあがる防除が可能となるので、特別栽培米など農薬の使用回数が制限される栽培にも適している。

1.予防散布で効率防除を

「病害虫が発生した時に必要な農薬を必要な量だけ散布すること」が効率的な防除法と考えられているのが一般的だ。

しかし、いつ発生するかもわからない病害虫に目を光らせ、発生と同時に適切な防除を行うことはかなり難しい。しかも、発見した時には既に想像以上に拡散が早く、手遅れになっている場合もある。例えば、病害の場合、感染してから発病するまで症状が出ない期間(潜伏期間)があるので、病斑が見つかった時には既に目の前の病斑以外にも、発病はしていないがすでに感染しているものがいる可能性が高く、結果として発見した時にはすでに病斑を見つけた地点よりも感染が広がってしまっていることもあるのだ。

このため、発生する可能性がある病害虫については、病害虫が発生する前に予防剤を散布しておくことが、病害虫を確実に防除し、しかも効率的に防除でき、農薬の使用回数も少なくすることができる有効な方法だといえる。

もちろん、地域単位で全く出ない病害虫には防除の必要はないが、地域で毎年発生する病害虫に対しては、年々発生時期や発生量が変わると、その変化に対応するためにも長期に持続する農薬をあらかじめ散布しておいて、確実に防除する方がより効率的な防除法であろう。

2.本田初期防除は、育苗箱処理剤を中心に

本田の初期防除では、その効果の持続性や処理のしやすさなどから、長期持続型の育苗箱処理剤を使用することが多くなっている。

この長期持続型の有効成分を含む育苗箱処理剤は、育苗箱に予め処理しておくことで長期に安定した防除効果を発揮するので、確実な本田初期防除が可能となる。

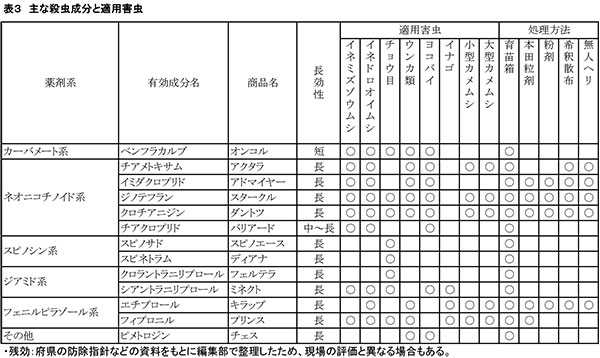

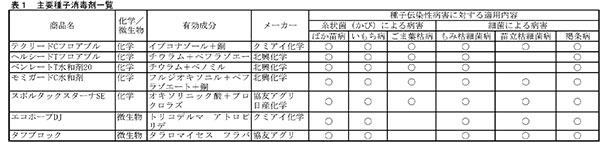

表2、表3に、主な育苗箱処理剤とその有効成分の特性一覧を作成したので、発生する病害虫にあわせて使用薬剤選択の参考にしてほしい。

殺菌剤成分では、現在では抵抗性誘導剤を有効成分とする箱処理剤が主流となっている。主なものは、イソチアニルを有効成分とするルーチン、スタウト、ツインターボ、フルターボなど、プロベナゾールを有効成分とするDr.オリゼ、ビルダーなど、チアジニルを有効成分とブイゲット剤などである。これらは、育苗箱に処理することでいもち病の他、細菌病にも長期に防除効果が期待できる。また、苗立枯病予防として肥料入りのタチガレファイトがある。

いもち病と紋枯病の同時防除に威力を発揮するストロビルリン系薬剤は、耐性菌が発生して効果が低下している地域もあるので、指導機関の情報を十分に確かめるなど注意が必要だ。

殺虫成分では、初期の害虫であるイネミズゾウムシやイネドロオイムシに対し、カーバメート系(オンコルなど)、ネオニコチノイド系(アクタラ、アドマイヤー、ダントツなど)、フェニルピラゾール系(プリンスなど)が定番である。最近では、チョウ目害虫に高い効果を示すジアミド系薬剤の新規薬剤シアントラニリプロール(ミネクト)が登場し、初期害虫はもとより幅広いチョウ目害虫を中心に多くの水稲害虫防除に有効なことから注目されている。

表4のPDFはこちらから

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日 -

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日 -

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日 -

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日