農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2019

【現場で役立つ農薬の基礎知識2019】連作障害対策に土壌消毒を有効活用2019年6月24日

連作障害は園芸産地共通の悩み。特に根葉菜類の産地では、実需者から求められる量・質を保つために連作を余儀なくされる例も多い。回避するのが難しい問題だが、現在行われている連作障害の対策を整理した。

◆連作障害の原因と耕種的防除法の活用

連作障害の主な原因は、特定の作物を作付し続けることで、特定の土壌病害虫が優占化すること。なぜ優占化するかというと、連作で特定の農作物が供給され続けることにより、その特定の農作物を好む土壌病害虫が他の土壌微生物や昆虫たちとの競争に打ち勝ち、大量に増殖するからだ。そのため、連作障害を回避するには、いかにして特定の土壌病害虫を優占化させないようにするかが鍵となる。

まずは耕種的防除法があり、そのうちの1つが輪作の導入だ。最低でも原因となる病害虫が土中に生存できる期間以上は、別の作物を栽培する方法。具体的には一つのほ場に科が異なる作物をおよそ2~3年の輪番で作付する。病原菌によっては土中の生存期間が5年間と長いものもあるが、その場合は、輪作を導入する前に病原菌の生存期間を確認する必要がある。

その他の耕種的防除法には、抵抗性品種の活用や湛水化(畑に水を入れて田んぼ状態にする)、太陽熱消毒、還元消毒などがあり、併用が可能な場合は幾つか組み合わせるとより効果的だ。

◆土壌消毒による連作障害の回避

契約栽培など、実需者に求められる数量や品質の確保を求められる時期に供給するためには、連作障害を短期間に回避しなければならない。その際、役に立つのが土壌消毒で、特に土壌病害虫が原因の連作障害には、最も効果が期待できる方法だ。太陽熱消毒など熱を使うものや、土壌消毒剤など農薬を使うものまで様々な方法があるが、土壌病害虫の種類によって使える方法が異なるため、あらかじめ確認が必要だ。

以下に、主な土壌消毒法を紹介する。

【太陽熱消毒】

十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりと当てる。被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法だ。

連作障害を起こすたいがいの病害虫は、およそ60度の温度で死滅するため、原因となる病害虫の潜む土壌深度までこの温度を到達させられるかどうかで成否が分かれる。

太陽光でこの温度まで上昇させるには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があるため、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。

夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60度に到達させることができない場合もある。そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いている。

この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行う。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖するため、土壌の酸素が消費されて還元状態になり、病原菌が窒息して死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すため、北日本など日照の少ない地域でも利用できる方法だ。

還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間をおく必要がある。また、近隣に住居があるようなほ場では臭いの発生に注意が必要だ。

【蒸気・熱水消毒】

文字通り、土壌に蒸気や熱水を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60度まで上昇させるかが鍵になる。この方法を行うには、お湯や蒸気を発生させるためのボイラーや土壌に均一に注入するための設備や装置が必須。それらを導入するための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるため、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。

【土壌消毒剤による消毒】

効果の安定性やコスト面から考えても、現在の技術で最も一般的なのが土壌消毒剤による土壌消毒だ。

土壌消毒剤には、揮発性で臭気や刺激性のガスを発生させるものが多い。そのため、使う場合には、作業者の安全、近隣の安全を十分に考慮し、被覆を行うなど、使用ルールを確実に守ることが重要だ。

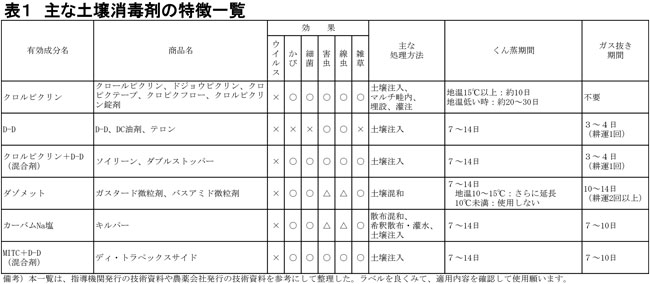

その特性や効果の範囲を別表に整理したので、それらを良く把握した上で、効率よく安全に使いたい。以下に主な成分の特性を示す。

◎クロルピクリン

(商品名=クロールピクリン、ドジョウピクリンなど)

揮発性の液体で、土壌に注入することで効果を発揮する。激しい刺激臭がするため使用時は、防毒マスク、保護メガネ、ゴム手袋など保護具の着用が必須だが、ガス抜けが早く、ガス抜き作業が基本的に不要であることが特徴だ。最近では、灌注機や同時マルチ機などが普及し、より安全により楽に処理できるようになっている。また、クロルピクリン剤をPVAフィルムに封入し、土壌に埋設するだけの簡単処理ができるクロピクテープやクロピク錠剤があるので適宜使用するとよい。主に、フザリウム病など土壌病害に効果を発揮する。

◎D―D

(商品名=D―D、DC油剤、テロン)

主に、土壌センチュウに効果を発揮する。クロルピクリンに比べ、ガス抜けが悪いので、丁寧に耕起して、ガス抜き期間3~4日を確実において作付けに移る。ガス抜きが不十分だと薬害が起こるので注意が必要。

◎クロルピクリン・D―D剤

(商品名=ソイリーン、ダブルストッパー)

クロルピクリンとD―Dを効率的に配合し、両成分の長所を活かした製剤で幅広い病害虫雑草に効果を示す。刺激臭も、有効成分単剤のものより少なく、比較的扱いやすい。D―D同様、ラベル記載とおりのガス抜き期間をきちんと取る必要がある。

◎ダゾメット

(商品名=ガスタード微粒剤、バスアミド微粒剤)

微粒剤を土壌に均一散布し、土壌の水分に反応して、有効成分であるMITC(メチルイソシアネート)を出して効果を発揮する。そのため、処理時には適度な水分が必要で、ガス抜きも10~14日と比較的長い期間が必要だ。主に土壌病害に効果を示す。

【土壌処理粒剤、粉剤、液剤による防除】

一般の土壌消毒剤のようにくん蒸するものではなく、土壌中に薬剤を均一に散布、混和することによって土壌中の病害虫を防除する。効果の成否は、土壌中にいる病害虫に薬剤をいかに接触させるかにかかっている。

土壌中の病害虫の密度があまりにも多い場合には効果が不安定になるため一旦、土壌消毒剤によるくん蒸処理によって病害虫密度を下げた後に使うと効果が安定する。

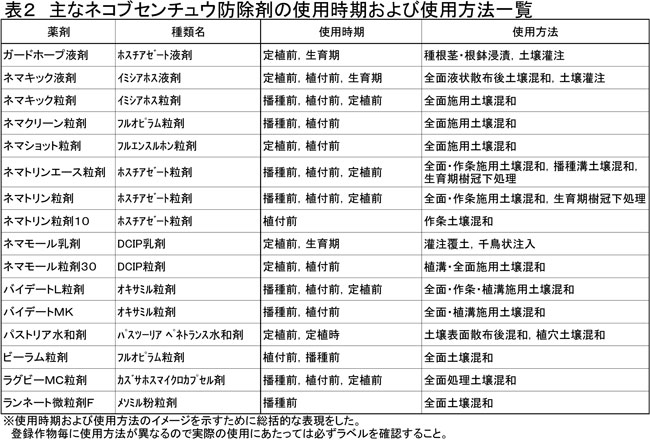

◎粒状線虫剤

(商品名=ネマトリン、バイデート、ネマキック、ラグビーなど)

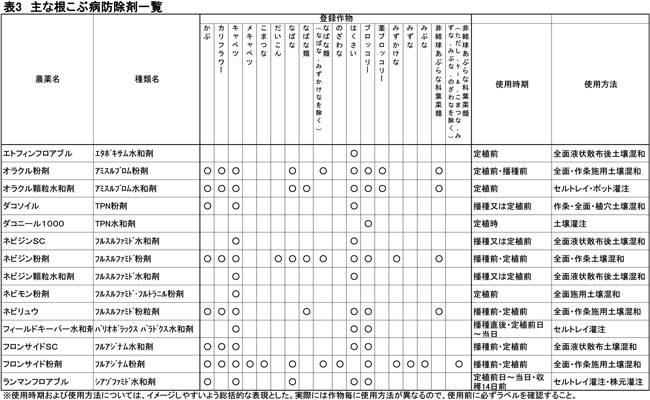

◎アブラナ科根こぶ病防除剤

(商品名=ネビジン、フロンサイド、オラクルなど)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

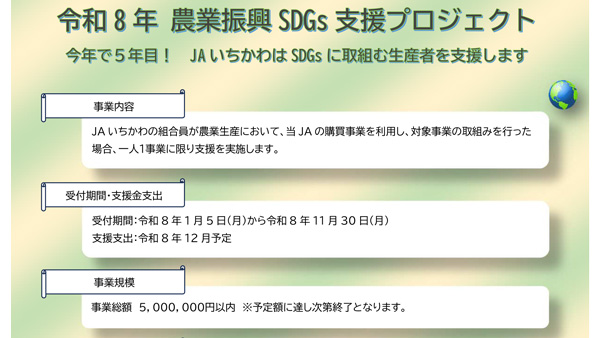

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日