農薬:防除学習帖

野菜の病害防除11 土壌病害(1)【防除学習帖】第57回2020年6月26日

野菜の大きな産地等で避けて通れない連作障害。これは、同じ作物を同一畑でつくり続けることで、有害物質の蓄積や有害微生物の寡占化などが原因で起こる。その有害微生物は、土壌伝染性病害(土壌病害)と呼ばれ、しばしば深刻な被害を及ぼし、また防除が難しいことでも知られている。

今回から何回かに分けて、主な土壌病害の種類と特徴、それぞれの防除対策について紹介していく。

1.土壌病害の種類

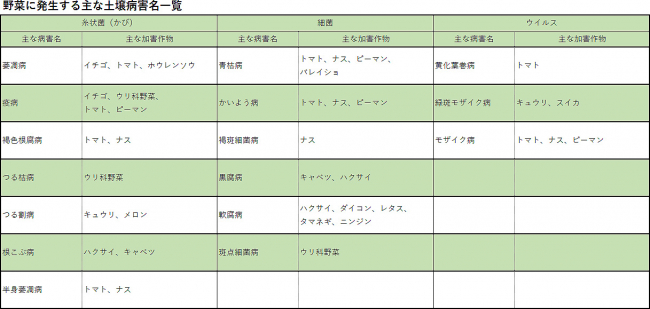

土壌病害には多様な病害があり、その病原菌は、糸状菌(かび)、細菌、ウイルスの3種がある。よく聞く土壌病害名とその加害作物の一覧を表に示したが、実際にはもっとたくさんの病害がある。これら土壌病害は重篤な被害を及ぼすものが多く、特に細菌病やウイルス病は、一度発症すると治療する手立てが無くやっかいである。

このため、土壌防除の防除は、耕種的防除を主体にした予防防除を基本に組み立て、化学的防除を適宜組み合わせて行うようにする。

その具体的な防除法は、次回以降病原菌別に整理していくこととし、今回は、土壌病害に共通する事項を整理する。

(クリックで拡大)

2.発生要因

土壌中には多種多様な微生物が存在しており、土壌病害の病原菌はその一部である。

その土壌に同じ作物を作付けし続けたりすると、その同じ作物を好む微生物が特異的に増え、土壌内の微生物バランスがくずれ、病原菌が優先化し、連作障害が発生してしまう。人間でいえば、腸内で悪玉菌(病原菌)が増加することにより体調不調が起こる現象に似ている。

3.土壌病害のやっかいな性質

土壌病害を防除するには、いかにして土壌中の病原菌を減らすことができるかが鍵になる。この土壌病原菌を減らす方法には、耕種的防除法や土壌消毒法などがあるが、それらをもってしても防ぎきれない場合がある。なぜなら、土壌病原菌は、次の述べるような厄介な性格を持っているからであり、それが難防除といわれる理由でもある。

(1)耐久体をつくって長生きする

土壌病原菌は、病気になった作物の残骸などに残っている菌が土壌中に潜んでおり、次作の時に再び活動を開始して、次作でも病害を起こす。

この潜む方法が厄介な点であり、環境悪化に耐えられるよう耐久体と呼ばれるものをつくり、生きていくのに不都合な環境(好みの作物が植えられなくなった、繁殖が難しい環境条件など)を凌いでいる。その方法は病原菌によって異なり(表参照)、厚膜胞子(通常の胞子よりも膜が分厚く硬いもの)になったり、硬い殻で囲まれた卵胞子という形になったりと、それぞれの耐久体で、次に好みの作物が植えられるまでじっと我慢して土壌中に生存し続けることができる。

問題はそれが生存できる期間である。長いもので10年を超えて生存できるものがあり、この場合、一度発生すると完全に撲滅することはかなり難しくなる。

連作障害の回避では、輪作(科の異なる作物を輪番で植え付けること)が有効であるが、輪作の期間(次作までに開ける期間)を耐久体の寿命を考慮して設定する必要があり、寿命が長いほど開ける期間を長くなり、輪作の運用が難しくなる。

(2)土壌中深く潜ることができる

蒸気消毒や土壌消毒剤といった一般的な土壌病害の防除法が有効な土壌深度は20~25cm位までで、深いものでも30cm程度である。ところが、土壌病原菌は、土中深く(土壌深度30cmを超えた深いところ)にも存在することができるので、そのような深さにいる場合は、土壌消毒剤や熱が届かず、せっかく消毒しても、無傷で生き延びることになる。生き延びた土壌病原菌は、好みの作物が作付けされると、農作業(深耕など)での土の移動や地下水の上昇などに乗っかって地表面近くに移動し、作物にとりついて病害を発生させてしまう。

(3)多種多様な作物に病気を起こす

土壌病原菌は、1つの病原菌が科や作物をまたがって病害を起こすものも多い。

このため、せっかく違う作物を植えて輪作する場合でも、輪作作物の選択によっては、土壌病原菌が加害する作物である場合もあるので、病原菌が侵す作物をよく確認する必要がある。

4.耕種的防除法

(1)輪作

同じ圃場に同じ作物を連続で作付けせず、科の違う作物を最低2~3年作付するようにする方法。ただし、輪作する作物や期間は、防除する病原菌によって異なるので、予めよく調べ、考慮した上で計画をたてるようにする。

また、いくつかの圃場にわけて輪番で作付けしていくブロックローテーション栽培などを取り入れるようにする。

(2)太陽熱消毒

十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりとあて、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。

連作障害を起こすたいがいの病害虫は、およそ60℃の温度で死滅してしまうため、原因病害虫の潜む土壌深度までこの温度に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。

(3)土壌還元消毒法

この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間がおく必要がある。また、近隣に住居があるような圃場では臭いの発生に注意が必要である。

(4)蒸気・熱水消毒

文字通り、土壌に蒸気や熱水を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。この方法を実施するには、お湯や蒸気を発生させるためのボイラーや土壌に均一に注入するための設備や装置が必須である。このため、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日

シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日 -

農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日

農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日 -

【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日

【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日 -

イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日

イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日 -

農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日

農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日 -

(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日

(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日 -

米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日

米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日 -

「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日

「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日 -

JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日

JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日 -

素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日

素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日 -

JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日

JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日 -

真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日

真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日 -

3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日

3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日 -

自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日

自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日 -

【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日

【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日 -

大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日

大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日 -

【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日

【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日 -

鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日

鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日 -

全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日

全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日