農薬:防除学習帖

野菜の病害防除19 ウイルス病【防除学習帖】第65回2020年8月21日

ウイルスは、細胞を持たず、遺伝子である核酸(DNAやRNA)を芯にしてタンパク質の衣でくるんだ粒子や棒状のごく小さなナノレベルの微細な病原体である。

ウイルスは、自身では作物に侵入できず、芽かき作業など手入れ作業時についた傷口や媒介虫の吸汁行動とともに侵入するので、糸状菌や細菌が起こす病害とは防除方法が異なるので注意が必要である。以下、そのポイントを紹介する。

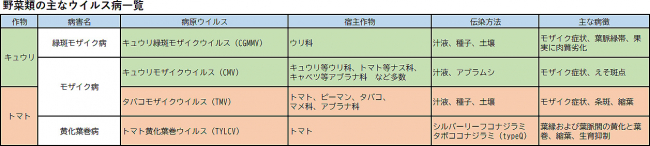

1.野菜類に発生する主なウイルス病

野菜類に発生する主なウイルス病を表に示した。

近年、コナジラミ類が媒介するトマト黄化葉巻病が多発生し、トマト栽培に大きな被害を及ぼした。ウイルス病は、根本的な防除法が少ないため、一旦多発生すると被害が大きくなる傾向にあり、特に害虫が媒介するウイルス病の場合、被害が地域全体に及ぶこともある大変恐ろしい病害であることを理解しておく必要がある。

(クリックで拡大)

2.病徴と生態

ウイルスは、細菌と同様に傷口や気孔、水孔など開口部からしか侵入できず、糸状菌のように菌糸を伸ばして自ら侵入することは無い。

ウイルスは宿主となる作物の細胞に侵入したのち、タンパク質の衣を脱いで、芯にある核酸(DNA、RNA)が宿主のDNAの中に潜り込んで、宿主の細胞の機能を活用してウイルスの遺伝子を大量に複製させる。複製後にタンパク質の衣を着て、別の細胞に運ばれる。こうして、作物の細胞を次々に侵し病勢が拡大する。

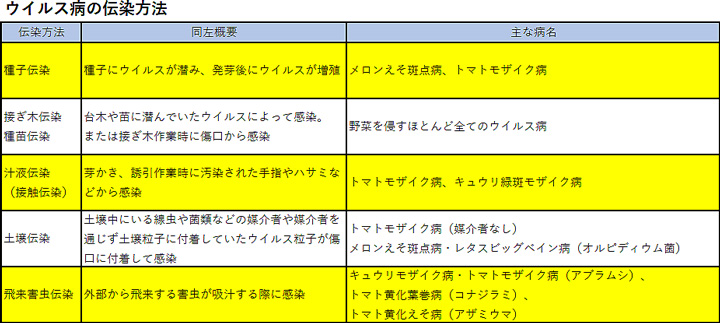

ウイルスの伝染は、もっぱら汁液を介して表のような方法で行われるが、必ず人間を含め、害虫等何等かの他力が必要となる。

(クリックで拡大)

3.防除法

ウイルス病は一旦発生すると防除薬剤も無く、防除する手立ても無いので、発病株を見つけたら、速やかに他の作物に触れることのないよう丁寧に引き抜き、ほ場外に出して焼却等適切に処理するしかない。

このため、いかに発病させないかが重要であるので、抵抗性品種の導入や弱毒ウイルスの活用、感染させない手段の励行、媒介者となる害虫や線虫・微生物の徹底防除など使える手段は何でも使って徹底防除を行う。

(1) 早期発見・早期除去

前述したようにウイルスは一旦発生すると防除する手段が無い。このため、早期発見に努め、病株を発見したら被害が出た作物の茎や葉はできるだけ早く丁寧に除去して適切に処分する。焼却が可能であれば、焼却する。被害の出た茎葉を他の健全な作物体にぶつけたりすると、できた傷口当からウイルスが侵入してしまう場合があるので、ほ場からの除去の際には、健全作物に触れることのないよう丁寧に作業をする必要がある。

(2) 抵抗性品種の活用

病害ごとに抵抗性品種があるので活用する。ただし、抵抗性品種の抵抗性だけでは抑えきれないことが多いので、必ず他の防除法を組み合わせるようにする。

(3)弱毒ウイルスの活用

人でいうところの免疫療法である。あらかじめ病原性が弱いウイルスに人為的に作物に感染させて体内に抗体を作らせ、その後に強毒性のウイルスが来ても抗体によって発病が抑えられる。かなり有効な方法であるが、開発が難しく、手法として確立しているのはごくわずかである。

(4)ウイルスフリー苗の活用

ほとんどのウイルスは種苗伝染するので、ウイルスを持たない苗を活用すると発病のリスクをかなり抑えることができる。ウイルスフリー苗をつくるには、生長点培養など特殊な技術が必要なため苗としてのコストは高くなるのが、ウイルス病を抑える効果は高いため、可能な場合は積極的に活用したい。

(5)感染させない手段の徹底

ウイルスには汁液伝染するものがある。これは、ウイルスを含む作物の汁液が、芽かき作業などによって手指に付着し、健全な作物で作業した際に傷口から侵入する。

このため、芽かき、誘引、収穫作業時などには第三リン酸ソーダやレンテミンといった資材を使用し、手指や作業に使うハサミなどの道具を消毒する。

(6)媒介者の防除

害虫等が媒介者となる場合は、害虫等を徹底的に防除したり、施設であれば害虫が侵入できないよう防虫ネット(コナジラミ)やシルバーマルチ(アブラムシ)も効果的である。

(7)土壌消毒

ウイルスの機能は、作物に傷口等から侵入し、作物の細胞の力を借りて増殖することである。この機能を失わせればウイルス病は発生しない。ウイルスの不活化とは、ウイルスとしての機能を失うことをいい(ウイルスは生物では無いので死滅とは言わない)、ウイルスを不活化する確実な方法は、ウイルスを65℃~75℃の温度に遭遇させることである。

これを土壌で実現するのが、土壌消毒であり、その方法として蒸気消毒法や熱水消毒法があげられる。いずれも高温の蒸気や熱水を土壌中に注入して土壌温度を上昇させる方法であるが、ウイルスが潜む深度にまで、熱を到達させ、不活性化温度にまでいかに上昇させるかが成否のカギである。糸状菌や細菌が起こす土壌病害であれば、60℃程度で十分であるが、ウイルスを不活化する場合はさらに高温が必要で、土壌深度が深いところでは、不活化温度にまで到達しない場合があるので、その場合には、処理時間を長くするなど工夫が必要になる。

(8)太陽熱消毒・蒸しこみ処理

熱を使用した消毒法に太陽熱消毒がある。土壌を水浸しにして、ハウスを締め切って、太陽光によって温度上昇させることで、十分な日照があれば高い効果が得られる。

ただし、夏場の日照が少ないところなどでは温度上昇が不十分な場合もあり、特に土壌中のウイルス防除に関して温度が不足することが多い。

この方法に蒸しこみ処理法がある。ウイルス被害にあった残渣を媒介虫がいれば害虫も一緒にハウス内に積上げ、ハウスを密閉する方法である。この方法であれば、作物残渣の間の空隙の空気温度も上昇するため、被害残渣を高熱にさらすことができる。

日照によって到達する温度に差が出るが、ウイルスの不活化温度にまで到達させることができれば、被害残渣中のウイルスを不活化できる。十分な日照があり、密閉が可能なハウスであれば一度試してみると良い(ただし、ハウス内の設備が高温により障害を受ける場合がありので熱に弱い素材を使っているような場合は避けた方が良い)。

(9)乾熱消毒

種子消毒法には、温湯消毒と乾熱消毒とがある。一般に野菜の種子は60℃を超える温湯にさらされると、発芽率が大きく低下する。このため、ウイルスを不活化する温度にするためには、温湯消毒は使用できない。その代わり、水を介さず、空気の温度を上昇させて行う乾熱消毒であれば、発芽率を大きく落とすことなく、ウイルスの不活化温度まで上昇させることができる。ただし、野菜や病原ウイルスの種類によっては、発芽率や不活化温度が異なる場合があるので、発芽率を落とさず、ウイルスを不活化させる温度を見極める必要がある。

重要な記事

最新の記事

-

米 推計19万tが分散して在庫 農水省調査2025年3月31日

米 推計19万tが分散して在庫 農水省調査2025年3月31日 -

【人事異動】農水省(4月1日付)2025年3月31日

【人事異動】農水省(4月1日付)2025年3月31日 -

【注意報】さとうきびにメイチュウ類西表島、小浜島で多発のおそれ 沖縄県2025年3月31日

【注意報】さとうきびにメイチュウ類西表島、小浜島で多発のおそれ 沖縄県2025年3月31日 -

【注意報】かんきつ、びわ、落葉果樹に果樹カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 静岡県2025年3月31日

【注意報】かんきつ、びわ、落葉果樹に果樹カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 静岡県2025年3月31日 -

農業は恰好いいと示したい トラクターデモに立った農家の声 「令和の百姓一揆」2025年3月31日

農業は恰好いいと示したい トラクターデモに立った農家の声 「令和の百姓一揆」2025年3月31日 -

4月の野菜生育状況と価格見通し 果菜類、ほうれんそう、レタスなどは平年並みへ 農水省2025年3月31日

4月の野菜生育状況と価格見通し 果菜類、ほうれんそう、レタスなどは平年並みへ 農水省2025年3月31日 -

農林中金 総額6428億円の増資を実施2025年3月31日

農林中金 総額6428億円の増資を実施2025年3月31日 -

25年産米「概算金のベース」 あきたこまち60キロ2万4000円 全農あきたが情報共有2025年3月31日

25年産米「概算金のベース」 あきたこまち60キロ2万4000円 全農あきたが情報共有2025年3月31日 -

「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスなど公表 農水省2025年3月31日

「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスなど公表 農水省2025年3月31日 -

北アルプスの水と大地が育む米「風さやか」使用 ツルツル食感の米粉麺はスープも含めグルテンフリー JA大北2025年3月31日

北アルプスの水と大地が育む米「風さやか」使用 ツルツル食感の米粉麺はスープも含めグルテンフリー JA大北2025年3月31日 -

特産の小松菜をバームクーヘンに 試食した市長も太鼓判 JAちば東葛2025年3月31日

特産の小松菜をバームクーヘンに 試食した市長も太鼓判 JAちば東葛2025年3月31日 -

三鷹キウイワイン 市内のキウイ使った特産品 JA東京むさし2025年3月31日

三鷹キウイワイン 市内のキウイ使った特産品 JA東京むさし2025年3月31日 -

地域の営農継続へ JA全国相続相談・資産支援協議会を設置 JA全中2025年3月31日

地域の営農継続へ JA全国相続相談・資産支援協議会を設置 JA全中2025年3月31日 -

中央支所担い手・若手農業者研修会を開く JA鶴岡2025年3月31日

中央支所担い手・若手農業者研修会を開く JA鶴岡2025年3月31日 -

全国の農家へ感謝と応援 CM「Voice」フルバージョン配信開始 JA全農2025年3月31日

全国の農家へ感謝と応援 CM「Voice」フルバージョン配信開始 JA全農2025年3月31日 -

セメント工場排ガスから分離・回収した二酸化炭素の施設園芸用途 利用へ取組開始 JA全農2025年3月31日

セメント工場排ガスから分離・回収した二酸化炭素の施設園芸用途 利用へ取組開始 JA全農2025年3月31日 -

カナダで開催の世界男子カーリング選手権 日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年3月31日

カナダで開催の世界男子カーリング選手権 日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年3月31日 -

JA鶴岡「もんとあ~る」dポイント加盟店に 4月1日からサービス開始2025年3月31日

JA鶴岡「もんとあ~る」dポイント加盟店に 4月1日からサービス開始2025年3月31日 -

JA全中「健康経営優良法人2025」に認定2025年3月31日

JA全中「健康経営優良法人2025」に認定2025年3月31日 -

「佐賀牛 生誕40周年記念キャンペーン」開催中 数量限定40%OFF JAタウン2025年3月31日

「佐賀牛 生誕40周年記念キャンペーン」開催中 数量限定40%OFF JAタウン2025年3月31日