農薬:防除学習帖

IPM防除10【防除学習帖】第111回2021年7月30日

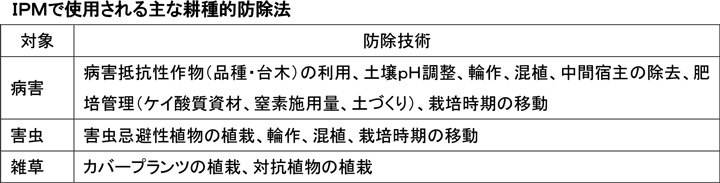

防除学習帖では、「みどりの食料システム戦略」で重要な革新的技術として取り上げられたIPM技術について、その具体的な技術の内容を紹介しており、これまで、生物的防除、物理的防除を紹介してきた。前から耕種的防除法を紹介しており、病害抵抗性品種の利用について紹介したので、今回はそれ以外の病害対象の耕種的防除を紹介する。

1.病害防除で使用される耕種的防除(つづき)

(1)土壌pH調整

土壌病原菌には多くの種類があり、それぞれが生育するための好適条件を持っている。その1つが土壌pHであり、ある病原菌は酸性を好み、ある病原菌はアルカリ性を好む。適宜土壌pHを計測し、作物の生育に適したpHの範囲内で、病原菌の嫌うpHにしてやることで病害の発生を防ぐことができる。

例えば、アブラナ科野菜根こぶ病は、強酸性を好み、中性から弱アルカリ性では極端に発生が少なくなるため、酸性土壌になっていたら、石灰質肥料を投入して酸度を矯正し、中性に近くすることで同病の発生を大きく減らすことができる。

(2)輪作

主に連作障害を回避するための方法で、科が異なる作物を輪番に植え付けることにより、特定の病原菌が増殖するのを防ぐ方法である。連絡障害は、同じ作物を何作も続けて栽培することで、その作物を好む病害が優先して増殖し、寡占状態になることである。いったん連作障害が出始めると徹底した土壌消毒や抵抗性品種の植え付けなど労力とコストのかかる作業が必要となるので、そうなる前に特定の菌を増やさないようにする輪作が有効である。

同じ科の作物とは、例えばアブラナ科であれば、キャベツ、ダイコン、ハクサイ、ブロッコリー、カブといった作物があるので、キャベツのあとにハクサイを植えるのは同じ科の連続になり、作物が違っても連絡したのと同じことになる。

また、病原菌、特に土壌病原菌は、土壌の中での寿命は3年から5年程度と長いので、輪作において同じ科を植えない期間を最低3年間は設けるようにして方が良い。

(3)混植

混植とは、科の異なる複数の作物を同じ場所で育てることをいい、作物の畝間に違う作物を植えるの間作というが、一般に同じ圃場で違う作物を植えている場合には混植と呼ばれることが多い。作物の組み合わせによっては、病害虫を寄せ付けない効果があったりするのでバンカープランツと呼んだりしている。

組み合わせるときは、根の張り方、光要求量、養分吸収量など特性の異なる作物をうまく組み合わせる。有名なものでは、ユウガオつる割病の防除対策にネギやニラを混植する方法がある。

これは、ユウガオつる割病の病原菌であるフザリウム菌の生育を阻む微生物がネギやニラの根圏に高頻度で存在しており、両者を混植することでユウガオつる割病の発生を抑えるものである。

このような混植するとよい作物がある場合は積極的に活用すると良い。

(4)中間宿主の除去

病原菌には、自分が生活する作物(植物)を時期によって変えるものがある。この時、作物に病原菌がやってくる前に寄生する植物のことを中間宿主という。

例えば、ナシの大敵赤星病があげられる。赤星病は、秋から冬の間にはビャクシン類に寄生しており、春が来てナシの開花が終わり新葉が出る時期になると、ビャクシンからナシに移り住んでナシに病斑をつくり被害を起こす。

このため、ナシ園の近くにビャクシン類がなければ冬の間の居場所がなくなり、結果としてナシに被害を起こすことが無くなる。このように、病原菌の生態の裏をついて防除を行う典型的な方法である。

(5)肥培管理

ア.ケイ酸質資材の利用

ケイ酸質資材は、ケイ酸を含む資材の総称で、稲には必須の栄養素でもある。このケイ酸質資材を作物が吸収すると、表皮が固く丈夫になり、病害が侵入しにくくなる体をつくることができることを利用しており、特にイネいもち病の発生が起こりにくくなるなどの効果が認められている。

イ. 窒素施用量

窒素が多いと葉色が濃く、やわらかくなる傾向がある。植物病原菌は、この葉色が濃い状態を好み、病害の発生は窒素施用量が多い方が多くなる傾向にある。土壌診断などにより適正な窒素量を把握した上で、作物の生育に必要な分だけ施肥する適正施肥を徹底する。

ウ.土づくり

有機質を含み、腐植が多い土壌であれば、土壌中の微生物の種類も多くなり、病原菌の密度も減らすことができる。また、土づくりによって健全な作物をつくることによって、作物自体のもつ抵抗力も高められ、強い作物の育成に役立つ。何よりも健全な作物をつくり豊かな収穫を得るには土づくりが重要である。

(6)栽培時期の移動

病害の発生時期は、病原菌の生活環によって異なる。このため、病原菌が活動しない時期に作物を育てることができれば、病害防除が可能になる。極端に言えば、多くの病害が発生しない秋から冬にかけて栽培ができれば、病害の被害にあうことなく作物を育てることができる。しかし、現実には、病害が発生しない時期には作物も育ちにくいので、栽培が難しく、実際には採用されることは少ない方法である。施設の利用などで、うまく時期がずらせる栽培体系が組める作物であれば十分に活用できる方法である。一つでも防除対象が減れば、防除体系の組み立ても楽になるので、可能性があるような場合は一度栽培時期の変更について検討材料にするとよい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日

シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日 -

農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日

農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日 -

【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日

【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日 -

イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日

イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日 -

農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日

農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日 -

(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日

(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日 -

米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日

米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日 -

「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日

「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日 -

JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日

JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日 -

素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日

素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日 -

JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日

JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日 -

真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日

真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日 -

3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日

3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日 -

自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日

自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日 -

【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日

【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日 -

大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日

大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日 -

【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日

【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日 -

鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日

鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日 -

全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日

全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日