農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2021

土は農の基 土づくり特集(1)水田の土づくり デンカ技術顧問 吉田吉明技術士【現場で役立つ農薬の基礎知識2021】2021年12月2日

12月5日は、2015年に国連が決めた「国際土壌デー」。また、10月第1土曜日は、農協が1973年に制定した「土の日」である。全農は12月2日に、「全国土づくり大会2021」を開催し、表彰6JAの事例発表などを行う。本紙もこの時期に合わせて「土づくり」の特集を企画しているが、「地力の増強と地球環境に配慮した土づくり」と題して、長年土づくりの重要性を語ってきた吉田吉明氏(現デンカ(株)技術顧問)に執筆してもらった。

※吉田氏の「吉」の字は正式には異体字です

水田の活力生む 稲わらすき込み

「人が土を守れば、土は人を守る」(土づくり肥料推進協議会ポスター)、「肥料は一年の宝、土は末代の宝」(近世農業書=平成八年神宮暦)、さらに、平成8(1996)年10月18日付「庄内日報」の「土の日は一日か」は、庄内の米の品質と食味の低下を懸念し、土づくりは極めて地味で、手間暇・労力を必要とするが、基本的な技術として取り組まなければならないことを指摘している。これらの言葉は、「土づくり」を語るには、極めて示唆に富んでいる。

平成8年頃には、水稲の代表的な土づくり肥料である石灰窒素、ケイカル、ようりんは、地力増進法が制定された昭和59(1984)年に比べ半減し、平成10(1998)年頃から発生した高温障害による乳白米の一因だと思っている。生産量はその後も減少が続く。

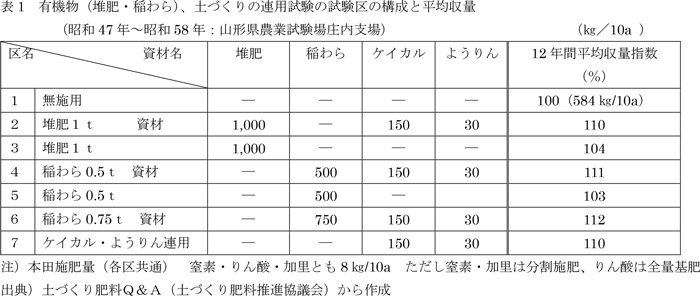

表1は、山形県農業試験場庄内支場で実施した、昭和47(1972)年から昭和58(1983)年までの有機物(堆肥・稲わら)、土づくり肥料の連用試験の結果である。12年間の平均収量であるので、毎年、無施用より安定して高い収量が得られている。

この頃の石灰窒素、ケイカル、ようりんの生産量は、それぞれ17万t、70万t、40万tである。昭和50(1975)年前後から、山形県では良質米多収穫実践事業を開始し、この運動は全国の銘柄米主産地にも波及していった。現在も、「活力ある土づくり実践集団事業」として、「収穫からの土づくりで、良質米多収」に組織的に取り組んでおり、、毎年、山形県の作況(今年は、指数104、1等米比率94・8%)を注視している。

しかし、今年も水稲主力産地の水田ほ場のpHが5・5を下回り、石灰飽和度が30%、塩基飽和度40%を下回る分析値をみて驚いた。水稲の改良目標値は、pHが5・5以上、石灰飽和度は50%以上、塩基飽和度は65~80%である。前述の肥料の平成29(2017)年度の生産量が、それぞれ4・3万t、14・7万t、2・9万tであり、昭和59(1984)年頃に比較すると70~90%減少している数字がそれを物語っている。

乳白米などによる米の品質低下は、堆肥の施用量の減少などによる地力の低下、低タンパク米を生産しようとするあまり生育後期の窒素栄養状態の悪化、そして土づくり肥料の減少、特に水稲にとって重要なケイ酸の供給不足の影響が大きいと思っている。

特に、土づくり肥料の減少は、労力やコスト削減の面からも、減少に歯止めがかかっていない。先ずは、物理性も含めて「土壌診断」によりほ場の実態を知り、目標値に合わせて改良し、効果を実感することが必要と感じている。

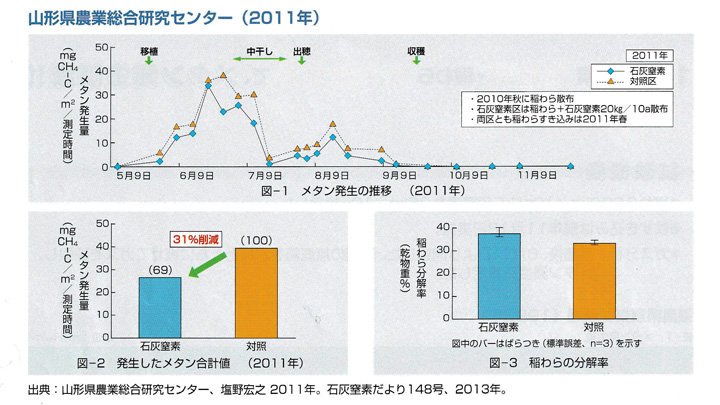

ところで、山形県立大学の塩野宏之氏が、「積雪寒冷地水田からの温室効果ガス削減と水稲生育改善技術の開発」で、今年の日本土壌肥料学会の技術奨励賞を受賞した。

内容は、(1)田畑輪換が温室効果ガス発生量に及ぼす影響(2)中干し期間の延長がメタン発生量に及ぼす影響(3)秋浅耕によるメタン削減及び水稲生育改善技術確立(4)石灰窒素秋施用によるメタン発生量の削減と水稲生育の影響評価――である。これらは、環境負荷軽減に役立つ技術として高く評価され、農林水産省の環境保全型農業直接支払制度の全国共通取り組みとして、「長期中干し」、「秋耕」にも採用されている。

石灰窒素の秋施用については、作業の面で秋起こしができない積雪寒冷地では、石灰窒素を秋に施用し、春先にすき込むことでも効果があるとしている(図2)。この技術は、総合的病害虫管理技術(IPM)との併用ではあるが、「石灰窒素による稲わら秋すき込み」として、山形県の地域特認取り組みに反映されている。

メタン発生抑え 環境負荷軽減も

稲わらは地力維持のための貴重な有機源であり、それを活用した「石灰窒素による稲わら秋すき込み」は、微生物により土中で堆肥化することから「土中堆肥」といわれ、堆肥の代替となる。

浮きわらの防止、還元障害による稲の初期生育抑制の防止だけでなく、土壌中の分解で稲わらに取り込まれた窒素は地力窒素的に発現する。また、有機物として土壌の物理性の改善、堆肥と同様に炭素の貯留に役立つ、さらに、温室効果ガスであるメタンの発生も抑制にも寄与することから、「土づくり」と「環境負荷軽減」に役立つ技術と考えている。

最近、SDGsと地球温暖化防止対策に関する話題がクローズアップされるようになった。国は今年、「みどりの食料システム戦略」を発表し、2050年までに、農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現、化学農薬50%低減、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30%低減、有機農業の取り組みの面積を25%(100万ha)に拡大するなどの目指す姿を示した。

長期に段階的に進むとはいえ、兼業、専業、法人など経営形態が異なる農業生産者はもちろん、生産資材を取り扱うメーカーや取扱者に、作物の肥培管理の転換、それに伴う収量や品質への影響、農産物や生産資材の販売戦略にも影響を与えることは避けられず、特に、有機農業については、国際的な取り組み水準となっており、かなりハードルは高いと感じている。

一方、温室効果ガスについては、日本国温室ガスインベントリ報告書2021年版(4月公表)によると、水田からのメタン発生量は47・8万t(CO2換算で1195万t)で、農業分野からのメタンの年間排出量の約25%とされている。

国はメタン発生抑制のために、中干期間の延長、秋耕の推進を奨励している。また、地力増強を兼ねて堆肥の施用を推奨しているが、メタンの発生抑制も期待できる「石灰窒素による稲わらすき込み」の土中堆肥を積極的に普及することを期待している。

重要な記事

最新の記事

-

米価上昇止まらず 4月7日の週のスーパー販売価格 備蓄米放出効果いつから2025年4月21日

米価上昇止まらず 4月7日の週のスーパー販売価格 備蓄米放出効果いつから2025年4月21日 -

【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日

【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日 -

【人事異動】JA全農(4月18日付)2025年4月21日

【人事異動】JA全農(4月18日付)2025年4月21日 -

【JA人事】JA新ひたち野(茨城県)新組合長に矢口博之氏(4月19日)2025年4月21日

【JA人事】JA新ひたち野(茨城県)新組合長に矢口博之氏(4月19日)2025年4月21日 -

【浜矩子が斬る! 日本経済】四つ巴のお手玉を強いられる植田日銀 トラの圧力"内憂外患"2025年4月21日

【浜矩子が斬る! 日本経済】四つ巴のお手玉を強いられる植田日銀 トラの圧力"内憂外患"2025年4月21日 -

備蓄米放出でも価格上昇銘柄も 3月の相対取引価格2025年4月21日

備蓄米放出でも価格上昇銘柄も 3月の相対取引価格2025年4月21日 -

契約通りの出荷で加算「60キロ500円」 JA香川2025年4月21日

契約通りの出荷で加算「60キロ500円」 JA香川2025年4月21日 -

組合員・利用者本位の事業運営で目標総達成へ 全国推進進発式 JA共済連2025年4月21日

組合員・利用者本位の事業運営で目標総達成へ 全国推進進発式 JA共済連2025年4月21日 -

新茶シーズンが幕開け 「伊勢茶」初取引4月25日に開催 JA全農みえ2025年4月21日

新茶シーズンが幕開け 「伊勢茶」初取引4月25日に開催 JA全農みえ2025年4月21日 -

幕別町産長芋 十勝畜産農業協同組合2025年4月21日

幕別町産長芋 十勝畜産農業協同組合2025年4月21日 -

ひたちなか産紅はるかを使った干しいも JA茨城中央会2025年4月21日

ひたちなか産紅はるかを使った干しいも JA茨城中央会2025年4月21日 -

なじみ「よりぞう」のランドリーポーチとエコバッグ 農林中央金庫2025年4月21日

なじみ「よりぞう」のランドリーポーチとエコバッグ 農林中央金庫2025年4月21日 -

地震リスクを証券化したキャットボンドを発行 アジア開発銀行の債券を活用した発行は世界初 JA共済連2025年4月21日

地震リスクを証券化したキャットボンドを発行 アジア開発銀行の債券を活用した発行は世界初 JA共済連2025年4月21日 -

【JA人事】JA新潟市(新潟県)新組合長に長谷川富明氏(4月19日)2025年4月21日

【JA人事】JA新潟市(新潟県)新組合長に長谷川富明氏(4月19日)2025年4月21日 -

【JA人事】JA夕張市(北海道)新組合長に豊田英幸氏(4月18日)2025年4月21日

【JA人事】JA夕張市(北海道)新組合長に豊田英幸氏(4月18日)2025年4月21日 -

食農教育補助教材を市内小学校へ贈呈 JA鶴岡2025年4月21日

食農教育補助教材を市内小学校へ贈呈 JA鶴岡2025年4月21日 -

農機・自動車大展示会盛況 JAたまな2025年4月21日

農機・自動車大展示会盛況 JAたまな2025年4月21日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛の限定焼肉メニューは「真夏星」 JAタウン2025年4月21日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛の限定焼肉メニューは「真夏星」 JAタウン2025年4月21日 -

「かわさき農業フェスタ」「川崎市畜産まつり」同時開催 JAセレサ川崎2025年4月21日

「かわさき農業フェスタ」「川崎市畜産まつり」同時開催 JAセレサ川崎2025年4月21日 -

【今川直人・農協の核心】農福連携(2)2025年4月21日

【今川直人・農協の核心】農福連携(2)2025年4月21日