農薬:防除学習帖

トマトの防除暦3【防除学習帖】第137回2022年2月11日

前回より防除すべき病害虫や防除用資材も多いトマトを題材に防除暦の作成に取り組んでいる。

病害虫雑草は、地域や場合によっては、ほ場単位で発生する種類、程度、時期等が異なっているので、本稿では、できるだけ共通する病害虫や問題病害虫を取り上げ、活用できる全ての防除法を並べながら、有効活用の仕方を探っている。栽培開始から発生する順に発生する病害虫を取り上げ、それぞれの防除で使えそうな技術を紹介していきたい。

前回、は種時に発生する苗立枯病を紹介したが、健苗育成ができた後は、本ほ場の準備である。

ほ場の準備には、土づくりや施肥、耕耘が重要であるが、忘れてはならないのが、前作で土壌病害虫が発生していればその防除を徹底しておくことである。なぜなら、土壌病害虫は、一旦発生してしまうと、生育期での防除はほぼ無理なため、植え付け前の防除が最も重要だからである。

以下、トマトに発生する土壌病害虫とその特徴、防除法について整理する。

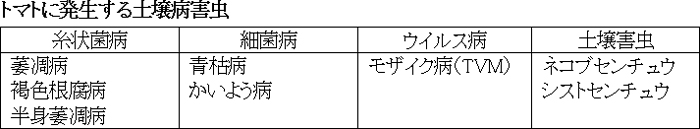

1. トマトに発生する土壌病害虫の種類と防除上注意しなければならない生態

トマトには、多様な土壌病害虫が発生(表参照)するが、大きく分けて、糸状菌(かび)病、細菌病、ウイルス病、害虫の4種がある。いずれも、一旦発生すると、発生後の防除が難しく、被害も大きいので、発生させないように健全な土壌づくりが何より大切である。

(1)糸状菌病

糸状菌いわゆる"かび"によって起こる病害で、土壌中にいる厚膜胞子などの耐久体が発芽するなどして根や地際部からトマトに侵入して病気を起こす。その病原菌は、萎凋病(フザリウム菌)、褐色根腐病(ピレノケータ菌)、半身萎凋病(バーティシリウム菌)と呼ばれるもので、いずれも果実に被害を及ぼすことはない。ただし、これらの菌は土壌中での生存期間が長く、フザリウム菌バーティシリウム菌に至っては微小菌核という耐久体の形で最長12年もの長い間生存し続ける。このため、汚染土を持ち込まないようにすることが重要で、不幸にして発生した場合は、発病株は根こそぎ丁寧に取り除き、汚染土をほ場に残さないような対処が必要になる。

なお、疫病や菌核病なども土壌に存在する病原菌が発生源になって発生する病害ではあるが、これらは土の跳ね上げや子のう胞子を飛散させるなどして地上部の葉や果実に大きな被害を起こすため土壌病害としてではなく、地上部病害の部で別途紹介する。

(2)細菌病

細菌(バクテリア)が起こす病害で、土壌中で4~5年程度は生存できる。このため、糸状菌病と同様に汚染土を持ち込まないようにすることが重要で、不幸にして発生した場合は、発病株は根こそぎ土ごと丁寧に取り除き、汚染土をほ場に残さないような対処が必要になる。青枯病(ラルストニア菌)、かいよう病(クラビバクター)ともに、自ら侵入する力はなく、傷口など作物体に穴があいているところから侵入するので、植付時には根に傷がつかないよう丁寧に行う必要がある。

(3)ウイルス病

土壌伝染性があるのは、TMV(タバコモザイクウイルス)によるモザイク病である。このウイルスは、感染力が異常に高く、汚染された土壌があれば、植付時に植物体が汚染土に接触しただけで感染する。卑近な例では、紙巻たばこを持った手で管理作業をしただけでも感染が起こることがあるなど、感染力は凄まじい。モザイク病の原因ウイルスにはもう1つCMV(キュウリモザイクウイルス)があるが、これはアブラムシによる媒介で感染するので、アブラムシ防除によって防ぐことができるが、TMVの場合は、とにかく健全な土壌に植え付けることが大原則である。もちろん、汚染土を持ち込まないようにすることが何より重要で、不幸にして発生した場合は、発病株は根こそぎ丁寧に取り除き、汚染土をほ場に残さないようにする対処が必要になる。

(4)土壌害虫

ネコブセンチュウとシストセンチュウが根に寄生し被害を起こす。どちらも、根に直接被害を及ぼすので、地上部の生育が不良となり、収量、品質に大きな影響を及ぼす。また、センチュウが寄生する場合は、根の表面から食い入るので、その際に傷がつき、病原菌の侵入口を作ってしまうので、防除を徹底したい。

2. 土壌病害虫が防除上やっかいな理由

土壌病害虫の防除は実は単純で、土壌中の病原菌を無くす(減らす)ことができればよい。

ただ、土壌病原虫を無くす方法には、隔離床での人工培地栽培といった無菌・無害虫の状態で栽培するしか方法は無く、土耕栽培では、耕種的防除法や土壌消毒法などを組み合わせても防ぎきれない場合がある。それは、土壌病害虫のもつ厄介な性格が災いしており、これが難防除といわれる理由でもある。

(1)耐久体をつくって長生きする

土壌病原菌は、病気になった作物の残骸などに残っている菌が土壌中に潜んでおり、次作の時に再び活動を開始して、次作でも病害を起こす。

この潜む方法が厄介な点であり、環境悪化に耐えられるよう耐久体と呼ばれるものをつくり、生きていくのに不都合な環境(好みの作物が植えられなくなった、繁殖が難しい環境条件など)を凌いでいる。その方法は病原菌によって異なり(表参照)、厚膜胞子(通常の胞子よりも膜が分厚く硬いもの)になったり、硬い殻で囲まれた卵胞子という形になったりと、それぞれの耐久体で、次に好みの作物が植えられるまでじっと我慢して土壌中に生存し続けることができる。

問題はそれが生存できる期間である。長いもので10年を超えて生存できるものがあり、この場合、一度発生すると完全に撲滅することはかなり難しくなる。

連作障害の回避では、輪作(科の異なる作物を輪番で植え付けること)が有効であるが、輪作の期間(次作までに開ける期間)を耐久体の寿命を考慮して設定する必要があり、寿命が長いほど開ける期間を長くなり、輪作の運用が難しくなる。

(2)土壌中深く潜る

蒸気消毒や土壌消毒剤といった一般的な土壌消毒法が有効な土壌深度は20~25cm位までで、深いものでも30cm程度である。ところが、土壌病原菌は、土中深く(土壌深度30cmを超えた深いところ)にも存在することができるので、そのような深さにいる場合は、土壌消毒剤や熱が届かず、せっかく消毒しても、無傷で生き延びることになる。生き延びた土壌病害虫は、好みの作物が作付けされると、農作業(深耕など)での土の移動や地下水の上昇などに乗っかって地表面近くに移動し、作物にとりついて被害を発生させてしまう。

(3)多種多様な作物に病気を起こす

土壌病害虫は、多犯性で作物の科をまたがって被害を起こすものが多い。

このため、せっかく違う科の作物を植えて輪作する場合でも、選択によっては、土壌病害虫が加害する作物である場合もあるので、土壌病害虫が侵す作物をよく確認する必要がある。

重要な記事

最新の記事

-

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

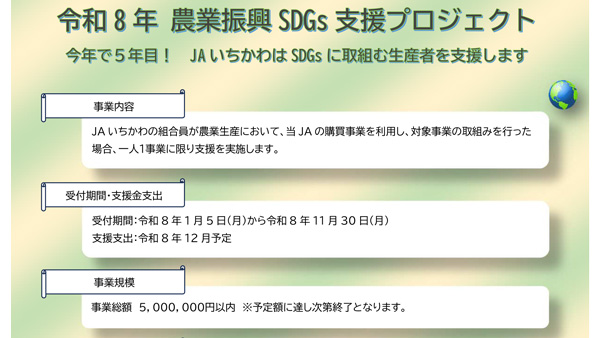

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日 -

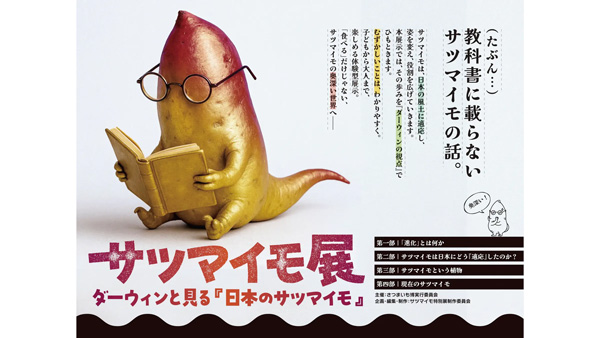

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日 -

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日 -

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日