農薬:防除学習帖

トマトの防除暦4【防除学習帖】第138回2022年2月18日

前回より防除すべき病害虫や防除用資材も多くあるトマトを題材に防除暦の作成に取り組んでいる。病害虫雑草は、地域や場合によっては、ほ場単位で発生する種類、程度、時期等が異なっているので、本稿では、できるだけ共通する病害虫や問題病害虫を取り上げ、活用できる全ての防除法を並べながら、有効活用の仕方を探っている。栽培開始から発生する順に発生する病害虫を取り上げ、それぞれの防除で使えそうな技術を紹介していきたい。

前回から植付前の準備としての土壌病害虫を取り上げており、トマトに発生する土壌病害虫の種類と生態を紹介した。今回は、そのことを踏まえた防除法を整理して紹介する。

1.耕種的防除法

(1)輪作

同じほ場に同じ作物を連続で作付けせず、科の違う作物を最低2~3年作付するようにする方法。ただし、輪作する作物や期間は、防除する病原菌によって異なるので、予めよく調べ、考慮した上で計画をたてるようにする。

また、いくつかのほ場にわけて輪番で作付けしていくブロックローテーション栽培などを取り入れるようにする。

(2)太陽熱消毒

十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりとあて、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。

連作障害を起こす大概の病害虫は、およそ60℃の温度で死滅してしまうため、原因病害虫の潜む土壌深度までこの温度に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。

太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。

(3)土壌還元消毒法

この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。最近では、有機物の代わりに低濃度アルコールを使用する方法なども提唱されており、大量に有機物を施すことによる弊害を防ぐ方法として注目されている。

この方法の消毒効果は、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることでおこる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間がおく必要がある。また、近隣に住居があるようなほ場では臭いの発生には注意が必要である。

(4)蒸気・熱水消毒

文字通り、土壌に蒸気や熱水を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。この方法を実施するには、お湯や蒸気を発生させるためのボイラーや土壌に均一に注入するための設備や装置が必須である。このため、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。

2.薬剤防除

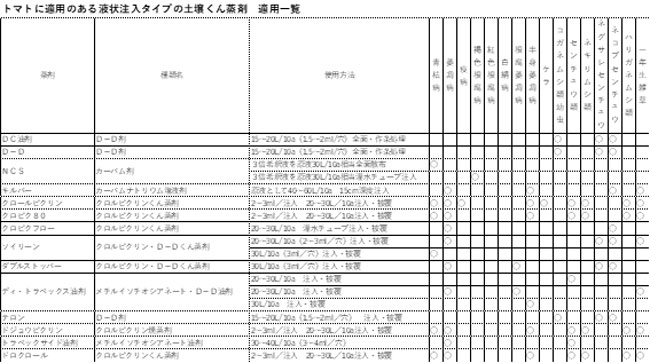

トマトの土壌病害に使用する薬剤は、大きく分けて、クロルピクリンやD-Dなどの液状の製剤を土中に注入して被覆するタイプ、ダゾメット微粒剤などの土壌に混和して被覆するタイプ、ホスチアゼート粒剤などを土壌に均一に混和して被覆はしないタイプの3タイプがある。

それぞれのタイプごとに対象病害虫や使い方、使用上の注意に違いがあるので、効率よく使うにはその特性をよく把握しておく必要がある。

(1)液状製剤注入被覆タイプの土壌消毒剤

このタイプの土壌くん蒸剤は、10aあたりの注入液量が決まっていて、それを30cm千鳥間隔で2~3ml程度ずつ点注していくのが一般的だ。点注の方法は、土壌灌注器を使って1点1点人力で差し込んで行く方法や、乗用トラクターに装着したアタッチメントによって注入と被覆を同時にこなす自動灌注被覆機械もあるので、大面積をやる場合はそちらをお勧めしたい。

というのも、人力で注入していくのは大変な労力がかかるからだ。例えば、10aあたり20lを注入する場合、2mlずつ注入するのであれば、10aを処理するのに1万回も差し込んでは注入を繰り返すことになる。加えて、ガス被爆に備えて、防護服とガスマスクの装着が必須になるので、通常の作業よりも体への負荷が大きくなる。処理後も被覆を取ってガス抜きのための耕耘が必要になるので、大面積であれば機械処理が必須である。

ただ、トマトの場合施設栽培が多くなると思うので、栽培規模にあった処理方法を選ぶようにする。

なお、施設栽培で灌水チューブを設置する場合は、灌水チューブ設置後に畝を被覆し、その後に灌水チューブから土壌消毒剤を注入し消毒する方法もある。これは、消毒労力の軽減につながる簡便な方法であるので、条件があうようなら検討すると良い。それは、NCSとクロピクフローの2剤に登録がある。

重要な記事

最新の記事

-

花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日

花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日 -

どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日

どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日 -

露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日

露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日 -

徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日

徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日 -

長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日

長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日 -

新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日

新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日 -

佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日

佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日 -

まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日

まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日 -

日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日

日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -

人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日

人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日 -

住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日

住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日 -

埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日

埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日 -

熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日

熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日 -

外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日

外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日 -

クマ被害など獣害対策「DJI Dock3」最新ドローン活用WEBセミナー開催 セキド2026年1月8日

クマ被害など獣害対策「DJI Dock3」最新ドローン活用WEBセミナー開催 セキド2026年1月8日 -

「食の3重丸」2026年認定製品106社・363製品を発表 雑賀技術研究所2026年1月8日

「食の3重丸」2026年認定製品106社・363製品を発表 雑賀技術研究所2026年1月8日 -

「松やに」の力で農業×脱炭素 バイオスティミュラント「EcoRosin」発売 荒川化学工業2026年1月8日

「松やに」の力で農業×脱炭素 バイオスティミュラント「EcoRosin」発売 荒川化学工業2026年1月8日 -

「亀田の柿の種とチョコピーナッツ」12日から期間限定で発売 亀田製菓2026年1月8日

「亀田の柿の種とチョコピーナッツ」12日から期間限定で発売 亀田製菓2026年1月8日