農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識2022

【現場で役立つ農薬の基礎知識2022】水稲の本田防除 計画的予防散布が効率的2022年6月3日

ここのところ、本田の季節は不安定な天候が続き、時に起こるゲリラ豪雨なども珍しくない状況となっている。これだけ気候変動が激しいと、病害虫の発生予測が難しいのもそうだが、悪天候のために、防除適期にきちんとした防除がやりたくてもやれず、大きな被害を受けてしまうことも珍しくなくなっている。今回は「現場で役立つ農薬の基礎知識2022」として水稲の本田防除を紹介する。

※この記事は2022年に掲載した内容です。最新記事はこちらをご覧ください。

農水省のみどりの食料システム戦略にもあるが、農薬の使用量低減のためにドローン等によるスポット散布が推奨されているが、近年のように気候変動が激しい中では、スポット散布を適期にできないことも容易に想定され、やはり安定した効果を得るためには、予防的に適量散布する方が効率的で、追加散布の必要もなく散布労力も結果として少なくて済む。

特に、梅雨入りに向かうこの時期は、水稲の幼穂形成や必要茎数確保に大変重要な時期であるとともに、本田で発生する病害虫の初期防除を徹底しておきたい時期でもある。

特に、稲の大敵いもち病の場合、収量や品質に大きな影響を与える穂いもちの発生は葉いもちの発生量に連動しているので、穂いもちを確実に防ぐためには、これからの時期の葉いもち対策を万全にしておきたい。

以下、この時期に必要な病害虫防除のポイントを整理したので参考にしてほしい。

この時期に叩いておきたい病害虫

【いもち病】

水稲栽培において最も大きな被害を発生させるいもち病。

この病害は、糸状菌(かび)が引き起こし、25~28度の温度と高湿度を好む。感染には水滴が必要で、梅雨に入り、稲体に水滴が付着している時間が長いときに発生が多くなる。その理由は、いもち病菌が稲体への侵入する際には水滴が必要であることと、病斑上に形成された胞子を飛散させる場合にも90%以上の高湿度が必要なためである。

このような特性があるために、蒸した気候が続くときにまん延しやすくなる。また、いもち病は、水稲生育のどの段階でも発生し、苗いもちが葉いもちの発生に影響し、葉いもちの発生量が穂いもちの発生量に影響する。特に、葉いもちを放置すると生育不良となるばかりか、最も怖い穂いもちが発生し、最終的に白穂や稔実不良、着色米を引き起こし、収量や品質が低下させてしまう正に稲の大敵である。

【紋枯病】

紋枯病は、いもち病とは違う種類の糸状菌(かび)が起こす。稲の水際の茎葉部に、雲形で中央が灰白色の病斑をつくり、それから、だんだんと上位に病斑が伸びていき、ひどい場合は止葉にまで達する。止葉にまで病斑が達すると、減収の被害が出る。また、茎葉が病斑によって弱まって倒伏しやすくなるので、コシヒカリなど背の高い品種は特に注意が必要である。

株間の湿度が高いと発病が多くなるので、茎数が多い品種はもちろんのこと、過繁茂も株間の湿度を上げる要因になるので、窒素過多にならないよう施肥量にも注意が必要だ。

【その他病害】

近年は、稲こうじ病やごま葉枯病、白葉枯病(細菌)といった病害が多くなっている。中でも稲こうじ病は、有効な防除時期が穂ばらみ期に限られているので、発生が多い水田では、防除の時期を逃さないように注意してほしい。

【ウンカ等害虫】

一方害虫では、田植え直後から発生するイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカなどが主な対象害虫である。これらは、まだ幼い稲の葉を加害し、初期生育を遅らせたり、ウイルス病を媒介したりする被害を起こすが、初期の防除をきちんと行っていればそれほど怖いものではない。

ただし、ウンカ類には、九州を中心にネオニコチノイド系農薬に抵抗性が発達したものが多く飛来しているので、薬剤の選択にあたっては、ネオニコチノイド系農薬以外の農薬を選ばなければならないことが多い。詳細の対応については、JA等の指導機関に相談してほしい。

一方、稲の栽培期間中に2世代が発生するニカメイガなどは、被害が大きくなる後半の発生を抑えるためにも、1世代目の発生量を減らしておいた方がよい。このため、ニカメイガが常に発生する場合は、本田初期のニカメイガ防除は必須である。

上手な防除とは

近年、病害虫の発生に応じた適期防除がやりにくいケースが増加しているのに加え、病害虫の突然の発生で、緊急防除も間に合わないケースも多くなっている。このような場合にも慌てないようにするには、残効の長い薬剤を使用した計画的な予防散布が、結果的に最も安定した防除効果を得る方法だ。

(1)予防散布が効果的な理由

近年の温暖化により、病害虫の発生時期や増殖速度が早まったりするケースが増えており、防除適期を逃してしまうリスクが増えている。

例えば、病害の場合、発生したかどうかは、病斑が見つかった時に確認されるわけだが、病害には、感染してから発病するまで症状が出ない期間(潜伏期間)があるので、目の前の病斑以外にも、発病はしていないがすでに感染している稲株がある可能性が高い。

つまり、病斑が見つかった時に見つかった部分だけ防除しても、実は、隠れた病害を取りこぼしてしまうこともあり得るということだ。それでは、潜伏していた病害が病斑として出現した時、再び農薬を散布しなければならず、散布回数が増えてしまう。

農薬の使用回数は、ほ場に対してカウントされるので、こうした防除を行っていれば、多発時には、農薬の使用回数があっという間に回数上限に達してしまうだろう。

また、稲の表面を保護する、いわゆる保護剤を使えば新たな感染を防ぐことはできるが、既に潜伏している病害には効果がなく、取りこぼした病斑から胞子の飛散を許してしまう。このため、保護剤での防除は、効果の持続期間が切れる前に繰り返し散布する必要があり、また、新葉が出ればそれに対しても散布する必要がある。

これに対し、長期に効果が持続する農薬を根から吸わせて稲体中に必要濃度を維持できていれば、効果の持続期間中は安定して防除効果を発揮してくれる。結果として、トータルの防除回数が少なくても安定した効果が得られるわけである。

つまり、毎年発生する病害虫に対しては、長期に効果が持続する農薬をあらかじめ用法・用量を守って施用しておいた方がより効率的だといえる。もちろん、地域単位で全く発生しない病害虫を防除する必要はないが、発生の可能性がある場合は、できるだけ予防散布を中心に防除を組み立ててほしい。

(2)育苗箱処理剤を防除の中心に

1回の散布で長期に効果が持続し、しかも安定した防除効果を得る防除体系を組むための薬剤としては、長期持続型の有効成分を含む育苗箱処理剤最も適しているだろう。まだ病害虫にさらされていな育苗段階から外敵への備えを済ますことができるので、重要な防除時期を逃すことがなく、安定した防除効果を発揮することができる。

この長期持続型育苗箱処理剤を処理してあれば、本田での病害虫の発生が低く抑えられているので、仮に病害虫が発生したとしても、本田防除を少ない回数で仕上げることができる。

(3)本田散布もできるだけ予防的散布を

箱処理剤を使用しない場合、防除適期に本田散布の粒剤や豆つぶ剤、水和剤、フロアブル、粉剤などを使用することになるが、その場合でも、病害虫初発生前の予防散布を必須としてほしい。

なお、どうしても病害虫の発生後に散布せざるを得ない場合は、出来るだけ発生初期の病害虫の発生密度が少ないうちに散布することが重要だ。病害の場合は、発生量が少ない方が治療効果も出やすくなるし、害虫も小さな幼虫の内に防除できれば効果も高く、被害も少なくて済む。

一見無駄に見える予防散布も、発生状況に応じた計画的な散布であれば、臨機防除よりも効率的になることを知っておいていただきたい。

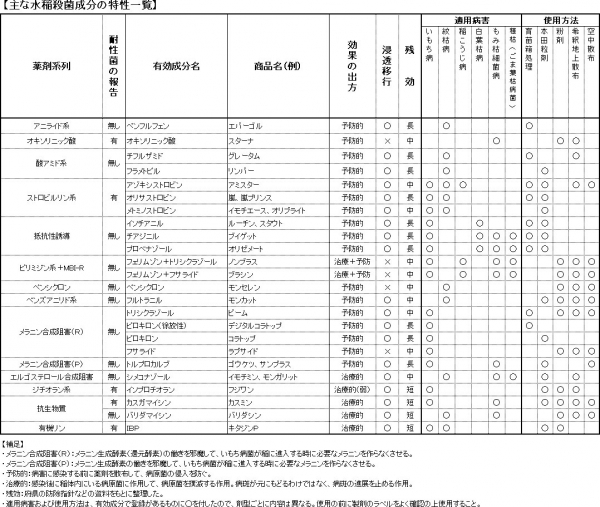

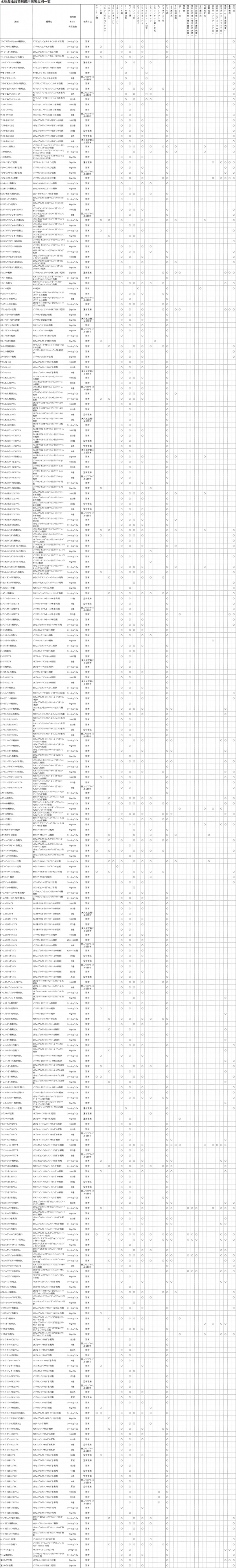

本田防除剤の一覧を添付したので活用してほしい。

重要な記事

最新の記事

-

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日 -

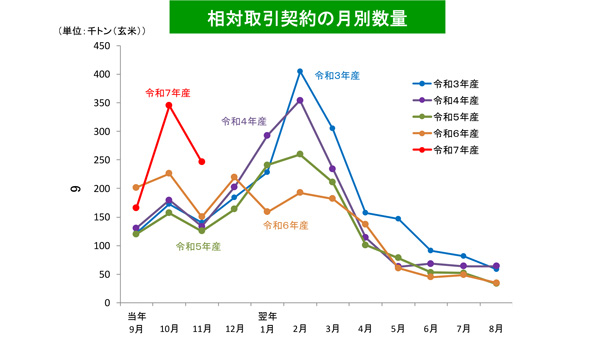

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日 -

適用拡大情報 殺菌剤「日曹エトフィンフロアブル」、「ピシロックフロアブル」 日本曹達2025年12月17日

適用拡大情報 殺菌剤「日曹エトフィンフロアブル」、「ピシロックフロアブル」 日本曹達2025年12月17日 -

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日 -

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日 -

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日 -

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日 -

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日 -

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日 -

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日 -

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日 -

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日 -

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日 -

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日 -

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日 -

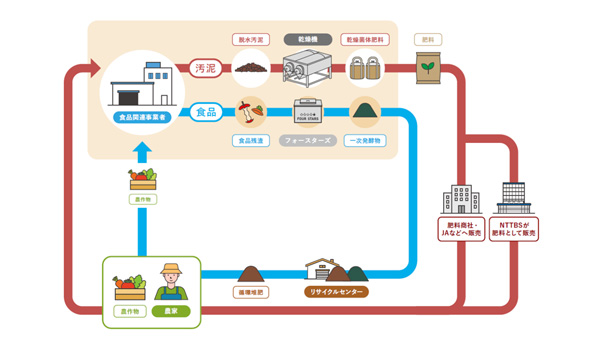

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日 -

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日 -

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日 -

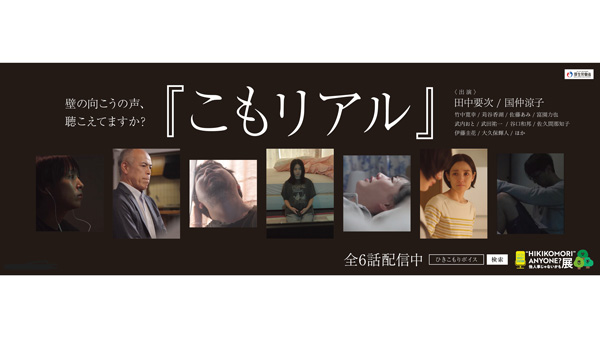

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日 -

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日