農薬:防除学習帖

トマト病害虫雑草防除のネタ帳 病原の種類と防除【防除学習帖】第165回2022年9月3日

それでは今回から、前回示した病害虫雑草の分類ごとに防除のネタを紹介していきたい。

分類ごとの防除に入る前に、防除のネタを理解する上で必要になるので、まずは基礎的な知識の復習から入ってみようと思う。

Ⅰ.トマトの病害防除ネタ

1.病原の種類

(1)病原の種類と主な特長

トマトに限らず、作物の病害の主な病原には、糸状菌、細菌、ウイルスの3つがある。

最初の糸状菌とは、いわゆる「かび」と呼ばれるもので、糸状の菌糸を伸ばし、主に胞子と呼ばれる粉状のものを作って増殖する。胞子などは顕微鏡で観察しないと姿形を判別することはできないが、胞子の塊や菌糸などの存在そのものは肉眼でも確認できる。

作物の病害の約9割位は、この糸状菌が原因と言われているほど多い。

一方、細菌は大きさ数?程度の小さなもので、肉眼では確認できない。そのため、病徴や発病株の茎を切って水に浸けた時に出る菌泥の発生など、標徴を確認して判断する。作物の病気の原因としては糸状菌の次に多いが、その数は1割未満と少ない。

ウイルスは、細菌よりもさらに小さなもので、肉眼でも光学顕微鏡でも確認できない小さなものである。作物に現れた症状で判断するか、直接的には、抗体反応検査や遺伝子解析など特殊な手法を用いないと判別できない。

その他に、ウイロイドと呼ばれるウイルスよりもっと小さな遺伝子のみの病原や、マイコプラズマという細菌とウイルスの間のような病原もあるが、作物の病害としては多くないので、ここでは割愛する。

(2)異なる増殖方法

糸状菌は、主に胞子(植物でいうところの種にあたるもの)が発芽して作物に侵入し、菌糸を伸ばして作物の中で生育する。菌糸を伸ばす過程で新たに胞子をつくり、それを飛ばして増えていく。身近な例では、パンなどに生える緑かびが増えていく様に似ている。

細菌は、単細胞の2分裂で増殖する。作物体内に入った細菌分裂を繰り返し、猛烈なスピードで増殖します。細菌にとって増殖に適した環境であれば、24時間で10万倍の数に増加することもあります。そのため、細菌の防除は、増殖する前に予防的に防除することが基本中の基本である。一旦細菌の増殖を許すと、どんな抗生物質を使用しても病勢を抑えることは難しくなる。

台風の後など、作物に傷がついたあとは、ただちに細菌病の防除をしなければならないと言われるのはこのためであるが、細菌防除の理想は、作物が台風などで傷つく前に予防剤をきちんと散布し、作物を保護しておくことである。

ウイルスは、自分だけでは増殖できず、作物の細胞の力を借りてはじめて増殖する。

ウイルスが一旦作物に侵入すると、作物の細胞の分裂能力を使って、ウイルス自身を複製させることで増殖する。一旦侵入を許すと増殖を抑えることはかなり難しいので、ウイルスを作物に侵入させない対策が何より必要である。

(3)侵入方法の違い

糸状菌は、自分の力で作物に侵入する能力を持っている。多くの糸状菌は、胞子を発芽させ菌糸を伸ばして付着器と呼ばれるものつくり、そこから作物体内に侵入し菌糸を伸ばしていく。気孔などの自然開口部や傷口からも糸状菌は侵入していくので、作物全体を保護できるような防除が必要となる。

細菌は、自然開口部や傷口からは侵入できるが、自力では作物に侵入することはできない。そのため、台風や土を跳ね上げるような豪雨、管理作業中の傷の発生などが侵入のきっかけになるので、そのような時期には予防的な防除を徹底しておく必要がある。

ウイルスは、主に傷口(特に芽かきなどの管理作業によって起こるもの)や媒介昆虫の吸汁行動によって作物体内に侵入する。ウイルスも自分の力で侵入することはできず、必ず昆虫など何等かの外部の力を借りないと侵入できないので、この侵入を阻止する対策が何より必要となる。

(4)伝染方法の違い

作物の病害は様々な伝染方法を取る。胞子を飛ばす空気伝染、雨や土壌水分を使って伝染する水媒伝染、雨や灌水などの時の土壌の跳ね上げ、土壌に潜む胞子の発芽や作物残渣中の菌糸を介しての土壌伝染、種子の中に潜んでいる種子伝染、媒介生物による伝染、栽培管理中の人間の手指による伝染など様々なものがある。

この伝染方法によって防除対策が異なるので、防除する場合には、その対象病害の伝染方法をよく把握する必要がある。

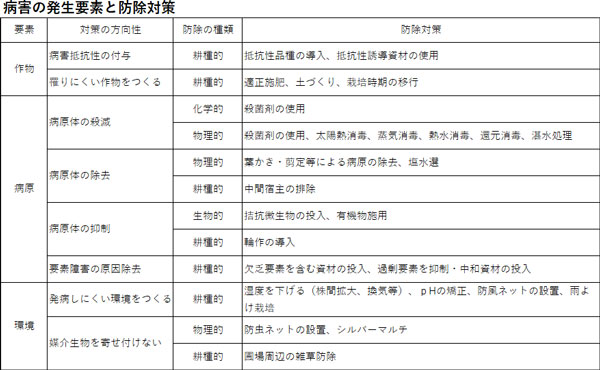

2.病害防除の基本的な考え方

病害は、作物、病原、環境条件の3つの要素が揃ってはじめて起こり、その要素ごとに対策が異なる。

「作物」では、抵抗性品種を選んだり、健康な作物体を育成する栽培をして、作物自体を病害に罹りにくい体質にしてやることである。

「病原」では、病原が微生物などの病原体であれば、病原体の殺滅・抑制、除去するための対策を取り、生育障害であれば、障害の原因を取り除く対策を取る。

「環境条件」では、温度や湿度、光、土壌pHなどを調節して病害が出にくい環境を整えるようにすることである。

現在、防除法としては、化学農薬を使用する化学的防除と耕種的防除の2つがある。

一般的に、耕種的防除を化学的防除以外のものとすることが多いが、耕種的防除の中でも手法が大きく異なることが多いので、本稿では、各種資材や熱源などを使う物理的防除、生物農薬などを使う生物的防除、主に品種や栽培技術で対応する耕種的防除と分類したので予めご了解願いたい。

これらのどの方法を取ってもそれなりに効果があるが、通常は単独よりも複数の対策を行う方がより効率の良い防除ができる。

例えば、殺菌剤を使う場合も病原菌の数が少ない方が効きも良くなるので、まずは圃場の環境条件を整えて病原菌が少なくなるようにしておけば、少ない防除回数で高い効果が得られることが多い。

本稿では、次回以降、以上のことを踏まえて病害ごとにできるだけ多くの"防除のネタ"を紹介していきたい。

病害の発生要素と防除対策

病害の発生要素と防除対策

重要な記事

最新の記事

-

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日 -

【人事異動】ヤマハ発動機(5月1日付)2025年4月25日

【人事異動】ヤマハ発動機(5月1日付)2025年4月25日 -

【人事異動】石原産業(4月25日付)2025年4月25日

【人事異動】石原産業(4月25日付)2025年4月25日 -

「幻の卵屋さん」多賀城・高知の蔦屋書店に出店 日本たまごかけごはん研究所2025年4月25日

「幻の卵屋さん」多賀城・高知の蔦屋書店に出店 日本たまごかけごはん研究所2025年4月25日